Em abordagem rígida, S. Craig Zahler reduz a violência à sua essência mais brutal

O cinema de S. Craig Zahler é muito físico. Filmes como Rastro de Maldade (2015) e Confronto no Pavilhão 99 (2017) rejeitam qualquer ideia de subtexto e se focam em resoluções literais e extremas de seus conflitos.

O longa de 2017, em especial, possui uma violência crua absolutamente peculiar. Uma austeridade no trato com o espaço e os corpos que se dedica ao confronto direto sem concessões. Confronto no Pavilhão 99 (2017) vai de um realismo gráfico a uma contextualização gore visivelmente B – efeitos especiais práticos que possuem um certo gosto em se assumir pelo que são. Uma jornada ao inferno livre de qualquer artifício tarantinesco. Coisa que, inevitavelmente, se espera de boa parte das obras que lidam com referências do cinema de gênero na atualidade, sendo o recente Polar (2019) um ótimo mau exemplo.

Confronto no Pavilhão 99 (2017)

Craig Zahler não faz filmes de meros códigos visuais que remetem ao cinema de gênero, mas lida com a matéria viva dessas tradições. Repensa um código moral que envolve patriotismo, masculinidade e vingança através de uma abordagem direta e que rejeita mediações aprazíveis. Se um filme como Polar (2019) transforma seu gosto pelo grotesco em uma alusão infantil ao choque gráfico fácil, trabalhos como Confronto no Pavilhão 99 (2017) e este Dragged Across Concrete (2018) não estão interessados em abarrotar o espectador com alusões ou insinuações pops de diferentes graus. O que percebemos é justamente o contrário: uma simplicidade que reduz a violência à sua natureza primordial, consequentemente uma condição mais brutal e minuciosa.

Esse rigor é ainda mais presente neste novo longa. Enquanto nos filmes anteriores Zahler integrava seus temas a uma decupagem mais espontânea e instável – o uso da câmera na mão em Confronto no Pavilhão 99 atesta isso, os planos se moldam a ação encenada ao testemunharem tudo muito de perto – agora existe uma distância clara entre o tema a articulação formal proposta.

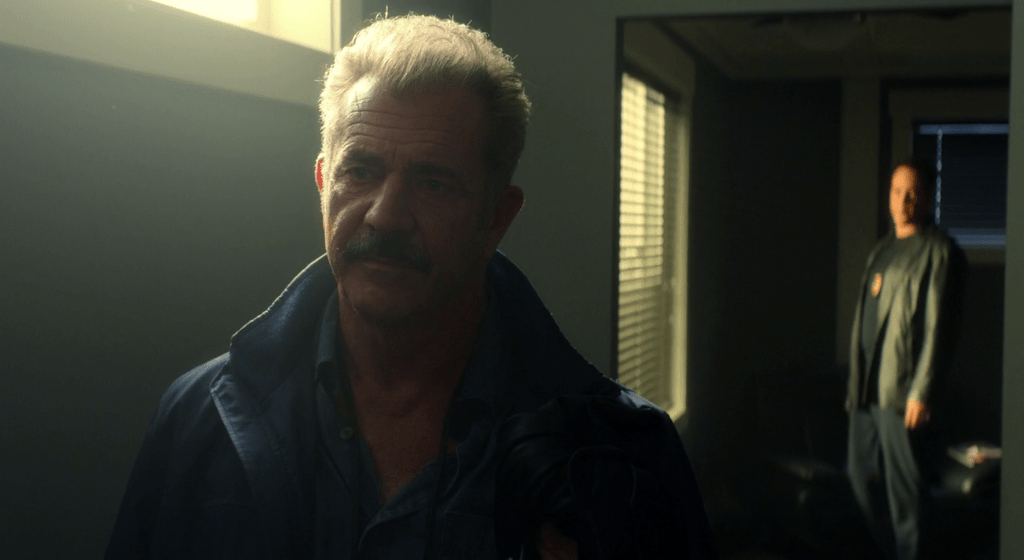

O longa narra a história dos policiais Brett Ridgeman (Mel Gibson) e Anthony Lurasetti ( Vince Vaughn). Após terem salário e distintivo temporariamente suspensos por tratarem um suspeito com violência, os dois partem em busca de uma compensação por conta própria. Os personagens seguem um grupo de criminosos com o intuito de levarem parte de um dinheiro sujo de uma transação que nem eles sabem como irá ocorrer.

O fato do filme não entregar de cara a real situação do que os personagens irão enfrentar ajuda muito na iminência da história. Ridgeman e Lurasetti estão em uma jornada tão aberta quanto enigmática. Logo percebemos que esse jogo irá perdurar por toda a obra. Ao mesmo tempo que Zahler mostra tudo de maneira clara e frontal – a primeira sequência, quando os policiais abordam um suspeito com desprezo em seu apartamento, revela essa disposição – o cineasta faz com que o espectador vá, aos poucos e junto com os personagens, descobrindo o que realmente se passa.

A transação criminosa na verdade se tratava de um assalto a banco e os policiais, a todo momento, precisam ir repensando o seu modo de ação a fim de tirarem algum proveito da situação.

O mais marcante, em toda esse percurso, é a forma como o diretor conserva uma abordagem muito metódica sem nunca tornar sua história enfadonha. Mesmo não sabendo os próximos passos da história e nos apresentando com imagens gráficas e marcantes, a câmera nunca se abala. É como se o cineasta partisse do mesmo interesse físico que os filmes anteriores evidenciavam e desse um passo para trás no sentido de se focar na condição essencial de cada coisa – seja a violência ou o drama – tornando os gestos e as resoluções ainda mais transparentes justamente por trazerem em si esse efeito inabalável para a imagem.

Não importa o quão absurda, gráfica ou violenta é a situação, a aproximação de Zahler é sempre a mesma: uma câmera fixa, luzes pontuais e os corpos dos personagens geometricamente dispostos. Mesmo com a imprevisibilidade dos acontecimentos e um senso de tragédia implícito em tudo, a precisão das cenas permanece a mesma. Uma distância reveladora digna de um Mizoguchi.

Toda essa uniformidade na decupagem nivela muito bem as situações do filme. O mundo é o mesmo para todos. A câmera não sente empatia por ninguém. Se o método de Zahler, em um primeiro momento, pode soar mais impessoal, ao longo do trabalho percebemos que, acima de tudo, a câmera possui um caráter que nunca julga o que está a sua frente, mas testemunha objetivamente os seus acontecimentos. Do grotesco (as mortes sempre gráficas, os embates intermináveis) ao singelo (a relação do personagem de Gibson com a família, a extraordinário cena em que Jennifer Carpenter se despede do filho bebê).

Toda ação humana é disposta pelo que ela é. Obviamente os personagens carregam uma moral implícita que torna o filme bastante rico e ambíguo, já que mesmo quando eles tentam justificar as suas ações (como as motivações do personagem de Gibson) é possível perceber que, em vários casos, eles mal se questionam sobre os seus atos. Mas a expressão do mundo como um todo (e não de ninguém em específico) – a sua, por dizer, evidência violenta – é o que move o movimento ideológico da obra.

A trajetória do personagem de Tory Kittles evidencia ainda mais essa condição. Mesmo não sendo o protagonista principal, ele abre e fecha a obra. É uma espécie de observador ativo de toda a situação que, ironicamente, se torna o maior beneficiário dela. Ainda que o trabalho possua um senso fatalista que se integra ao seu processo metódico objetivo e a sua visão de mundo pessimista – e aí podemos até fazer uma bela comparação com First Reformed (2017) nessa relação entre o tema e o seu procedimento – existe um senso de casualidade que perpassa todo o trabalho.

Relações de eventualidade que vão desde a forma como o roteiro constróis núcleos muito fortes que, em um primeiro momento, entram na história como uma força independente muito bem composta – o pequeno drama da personagem de Jennifer Carpenter se despedindo é um dos mais brilhantes dessa relação – a uma certa loteria de possibilidades em como tudo vai terminar.

Nada é permanente em Dragged Across Concrete (2018). O que fica é apenas a evidência de uma natureza primitiva do homem que, submissa a acaso das situações, tem como destino uma progressiva autodestruição de si próprio e de seus entornos.