O cinema morreu! E não foi apenas uma vez. O que essas mortes significam?

*

Em 2007, durante uma masterclass no Festival de Cinema de Busan, na Coréia do Sul, Peter Greenaway disse que o cinema estava morto. O britânico deu até uma data exata para o acontecimento:

A data da morte do cinema é 31 de setembro de 1983, quando o controle remoto espalhou-se pelas salas de estar. O cinema deve, de agora em diante, tornar-se uma arte interativa, multimeios: o videoartista Bill Viola vale dez vezes Martin Scorsese.

A fala indica uma polarização reveladora.

De um lado, Bill Viola, um artista do audiovisual. Do outro, Martin Scorsese, um cineasta no sentido clássico da palavra.

Se deixarmos um pouco de lado o juízo provocativo que a afirmação sugere – além do dia 31 não existir no mês de setembro, convenhamos que é parte da pirraça simbólica dizer que um artista vale mais do que o outro – a sentença de Greenaway denota uma paisagem de horizontes radicais que parte de uma questão sempre elementar:

O que é cinema?

Greenaway parece acreditar na morte do cinema não apenas como um formato, mas condena toda uma perspectiva de cinema narrativo. E com a popularização do controle remoto, o realizador enxerga uma morte significativa que é relacionada ao desaparecimento da condição passiva do espectador.

Ali, em 1983, munido de tal acessório, qualquer um pode, teoricamente, controlar a sua experiência com a tela: seja assistindo um filme em um videocassete, seja zapeando por canais de televisão.

E, de fato, o surgimento do controle remoto marca a morte do cinema. Mas apenas uma delas. Segundo os autores do livro “O fim do cinema?”, o cinema morreu oito vezes!

Que mortes são essas?

Que perspectivas radicais – como a sugerida por Greenaway entre Bill Viola e Martin Scorsese – essas mortes nos apresentam?

.,l

O CINEMA AINDA NÃO FOI INVENTADO

Toda a história do cinema é marcada por momentos de questionamentos sobre sua própria natureza. De transições definitivas como do mudo para o falado à tendências tecnológicas que aos poucos vão redefinindo a hegemonia do formato: a câmera digital, o desaparecimento da exibição em 35mm, o cinema 3D.

Pequenas ou grandes mortes que denotam uma renovação. Uma busca tecnológica que é também a busca por uma utopia da representação, por capturar o real com cada vez mais fidelidade.

Quando André Bazin formulou sua célebre frase: “O cinema ainda não foi inventado”, o crítico francês falava disso, dessa vontade instintiva do homem de reproduzir sua realidade com integridade máxima. Uma pretensão que o cinema até se aproxima, mas que nunca vai alcançar de maneira absoluta.

Ou seja: Bazin sentenciava no horizonte de um ideal realista inalcançável a impossibilidade do seu próprio objeto. O cinema é um fenômeno idealista e assim continuará.

Podemos afirmar que, a medida que a tecnologia cinematográfica avança, a medida que ela tenta alcançar essa utopia do real, somos deparados com mais um desaparecimento, mais uma morte do cinema. O falado matou o mudo. A cor matou o preto e branco. O cinemascope matou a janela 4:3. Algumas mortes mais definitivas que outras, porém todas elas representativas de uma tendência histórica.

Paradoxalmente, ao mesmo tempo que o cinema progride cada vez mais em relação a uma mediação realista (o som, a cor, até mesmo o 3D), ele invariavelmente descaracteriza o seu suporte (a tv, o vídeo, o virtual). Ou talvez, inversamente, se configura com mais expressividade dentro de sua própria natureza heterogênea.

O cinema morreu ou simplesmente continua nascendo em uma perspectiva híbrida?

.

.A MORTE DE UMA HEGEMONIA

Já no início da década de 70, Serge Daney afirma:

A sobrevivência do cinema está hoje na capacidade de jogo que ele pode criar no interior de um sentimento geral de saturação em relação às imagens.

Estaria Daney falando sobre uma possível hibridização inevitável que, hoje, mais do que nunca, é um jogo constante entre imagens e formatos? Uma que o próprio já reconhecia estar em movimento definitivo durante a década de 80?

As especificidade está morta. O que era apenas do cinema, hoje não é mais. Com o surgimento de novos modelos de exibição audiovisual (da videolocadora ao Netflix, do torrent ao Youtube) a experiência do cinema no sentido de um espaço de passividade em que se entra, se senta em uma poltrona e se entrega ao que nos é apresentado, é cada vez mais rara.

Existe, antes de tudo, uma morte social: o cinema não mais é o modelo audiovisual narrativo dominante.

Um dos fatos mais simbólicos dessa morte de uma hegemonia – e que integra tanto a morte social como a tecnológica – é o desaparecimento da exibição em 35mm. A partir disso, surgem debates sobre a verdadeira natureza do cinema. Se não é mais película, não é mais cinema? Existem, inclusive, aqueles que enxergam na relação química com a bitola uma espécie de assimilação essencial com o espectador.

O diretor Bruno Dumont, ao apresentar seu filme Fora de Satã (2011) no cineclube da Cahiers du Cinéma, declarou:

Somos química, e a película é química, portanto, reagimos de um jeito particular, química contra química, o que não é possível com o digital.

Em sua edição de novembro de 2011, onde Stéphane Delorme comenta essa declaração de Dumont, a Cahiers du Cinéma dá adeus ao 35mm e anuncia: A revolução digital está completa.

A morte da película evidencia um ideal purista que começa a entrar em crise. O que, ao longo dos anos, irá evidenciar uma perspectiva mais radical de um grupo de certos cineastas que iremos tratar mais abaixo.

.

.JEAN-LUC GODARD ENTENDEU O JOGO

Adeus à Linguagem (2014) – Jean-Luc Godard

Adeus à Linguagem (2014) – Jean-Luc Godard

Se por um lado existem aqueles que lamentam essa diluição do cinema, a sua evidente desnaturalização de uma ordem específica e mesmo sagrada, existem aqueles que a celebram. Ou que, pelo menos, a colocam em crise de uma maneira provocativa altamente inventiva.

A saturação. Os formatos. A hibridização. Jean-Luc Godard entendeu esse jogo.

Um homem que, como diz Nicole Brenez:

(…) tenta exportar o cinema para todas as outras ferramentas, para que o cinema não seja determinado por nenhuma tecnologia específica.

A carreira de Godard se confunde com a história do cinema. A cada novo formato, o cineasta busca uma nova fronteira, explora novos limites de representação e subversão de um pensamento audiovisual.

Na mesma entrevista, a teórica faz uma afirmação muito reveladora:

Aquele que mais falou sobre a morte do cinema, de uma forma muito melancólica, é aquele que mais salvou o cinema, de modo que ele possa estar vivo para sempre.

Que melhor maneira de salvar o cinema do que Deixar O Cinema Morrer?

Para manter o seu cinema vivo, Godard o reinventa constantemente.

Filme Socialismo (2010) – Jean-Luc Godard

Filme Socialismo (2010) – Jean-Luc Godard

Não é de se espantar que o autor é sempre um dos primeiros a experimentar novas tecnologias. Foi assim com o vídeo na década de 70, onde junto com Anne-Marie Miéville fundou a Sonimage – um estúdio de vídeo responsável por grandes obras da dupla nesse formato, incluindo trabalhos para a televisão. É assim, hoje, com o 3D, onde em filmes como Adeus à Linguagem (2014) e 3x3D (2013), o cineasta desbrava toda uma dimensão de novas possibilidades óticas ao mesmo tempo que dá continuidade ao seu formato ensaístico habitual.

Apesar de nada ser sagrado para o realizador francês, sua iconoclastia não busca uma destruição, mas uma relocalização, uma ressignificação de formatos que se completam em uma mesma experiência audiovisual.

.

AS OITO MORTES DO CINEMA

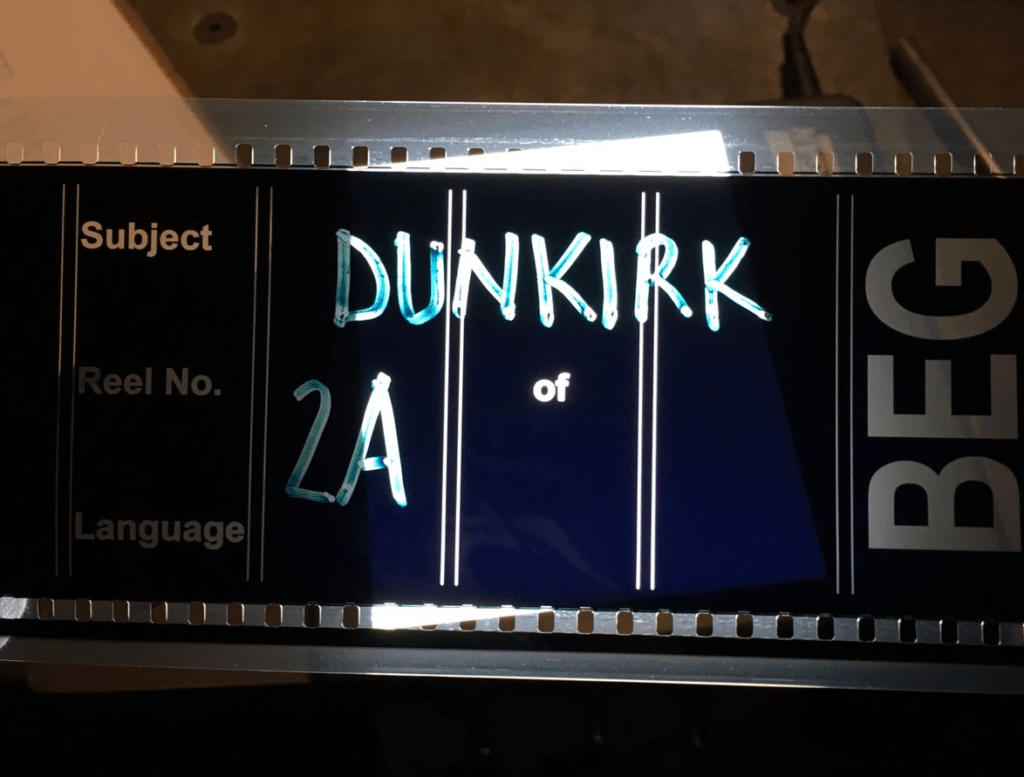

Os autores canadenses André Gaudreault e Philippe Marion, no livro “O fim do cinema?”, compartilham dessa mesma ideia de uma constante morte que é também um constante renascimento.

A partir de uma pesquisa histórica, os dois traçam uma linha do tempo da morte do cinema. Momentos onde esse tema foi debatido diretamente (como na citação de Greenaway que abre esse artigo) ou situações que os autores reconhecem como fundamentais na construção de uma identidade da linguagem.

Segundo o livro, as oito mortes do cinema seriam essas:

1 – Um meio de comunicação natimorto, como sentenciou Louis Lumière: “O cinema é uma invenção sem futuro”.

2 – A morte de um modelo dominante de pré-cinema. O início do fim do cinema ambulante. Entre 1907 e 1908, inicia-se uma institucionalização do cinema com o desenvolvimento de salas dedicadas exclusivamente à sétima arte.

3 – A morte do cinematógrafo. A partir de 1910, o cinematógrafo se transforma no cinema propriamente. A institucionalização completa da linguagem. Alguns teóricos veem na carreira de Georges Méliès a evidência maior desse momento.

4 – A morte do cinema mudo. Na virada para os anos 30, o cinema falado passa a dominar as produções. Teóricos como Lucien Wahl chegam a afirmar que “O cinema é sempre puro quando se cala”. Ou seja, mesmo aqui já existe uma espécie de purismo reminiscente que rejeita a tecnologia.

5 – A presença massiva da televisão a partir da década de 50. O espectador para de depender das salas e possui, agora, a sua tela própria.

6 – O surgimento do gravador de vídeo. Um aparelho que libera o espectador completamente, já que agora não depende mais da imposição da programação das salas e dos canais de tv.

7 – O domínio do controle remoto (a morte sugerida por Greenaway). Um acessório que já havia sido inventado, mas que agora com o gravador de vídeo e a tv a cabo, junta-se a um arsenal interativo bastante completo.

8 – A morte da película. O domínio do digital. Não tanto uma evolução definitiva como foi do mudo para o falado – ainda mais porque acaba sendo uma mudança pouco significativa para um espectador comum – mas absolutamente impactante tanto no sentido da produção como da exibição audiovisual.

É claro que essa linha evolutiva das mortes do cinema acaba sendo bastante sistemática e mesmo arbitrária em relação aos propósitos dos autores. Mas não deixa de conter dados significativos sobre uma progressão multilinear do cinema.

Em várias dessas mortes, os autores apontam tanto discursos conservadores que rejeitam essa contaminação dos formatos, como outros que aceitam essa ampliação.

Já em 1967, por exemplo, Roger Boussinot fazia essa previsão incrivelmente precisa sobre a crise que vivemos atualmente. Ainda mais se formos pensar no fenômeno dos downloads de filmes e da Netflix:

Entre a sua futura cinemateca pessoal, da qual você “lerá” as obras a seu bel-prazer na sua tela de televisão (ou, melhor, na sua parede branca, caso possua um eidophor), e todos os cineramas ou kinopanoramas altamente sofisticados que ainda serão inventados? O racha já existe. Só pode alargar-se, tornar-se abismo. É nesse abismo que vão desaparecer as estruturas atuais do cinema e sua pedra angular: a sala “comercial” comum em 35mm.

Esse abismo que Boussinot prenunciou é o que vivemos hoje. Um racha que gera duas perspectivas representativas durante toda esse trajeto de desnaturalizacão do cinema. Ou de naturalização dentro de uma perspectiva expandida.

Duas dimensões radicais que ao mesmo tempo que se opõem, acabam se complementando em uma paisagem global expressiva.

.

PERSPECTIVAS RADICAIS

In Free Fall (2010) – Hito Steyerl

In Free Fall (2010) – Hito Steyerl

Se de um lado temos essa iconoclastia que acredita no cinema em constante expansão – sendo Jean-Luc Godard um bom exemplo até certo ponto, já que, apesar de tudo, o francês é bastante afeito ao formato padrão do longa-metragem como uma obra de duração fechada – por outro temos aqueles que buscam uma possibilidade de retorno. Uma resgate tanto material (o apego à película) como dramático (a narrativa tradicional).

Sendo assim, definimos duas perspectivas extremas: uma iconoclasta e outra purista.

É claro que nem tudo se define por essa polarização radical. Inclusive a maior parte da produção audiovisual se encontra entre esses dois pólos.

A ideia aqui é evidenciar alguns casos que, através de uma radicalidade em suas propostas, revelam esse fenômeno idealista do cinema, essa relação mítica com a linguagem que está ligada a sua própria definição.

Que cineastas e obras, então, encontraríamos nesses dois extremos?

.

PERSPECTIVA ICONOCLASTA

The Clock (2010) – Christian Marclay

The Clock (2010) – Christian Marclay

Para os realizadores que se aproximam dessa perspectiva iconoclasta, o cinema é uma linguagem e um meio de comunicação em expansão. O modelo narrativo e a plataforma de exibição são constantemente subvertidos e relocalizados.

Cineastas e artistas como Christian Marclay, Douglas Gordon, Hito Steyerl e Jon Rafman buscam subverter a natureza da linguagem e quebrar sua especificidade. Ao mesmo tempo que as propostas desses realizadores desafiam os formatos do audiovisual, elas questionam a própria natureza da imagem contemporânea.

Não se busca aqui resgatar um ideal de cinema, mas, pelo contrário, ampliar uma perspectiva audiovisual. Jogá-la para diferentes trânsitos que vão de uma relação muito próximo com a arte contemporânea a uma ressignificação que integra a internet e o mundo virtual para atingir novas possibilidades de representação.

Douglas Gordon e Christian Marclay partem, inclusive, de uma temática essencialmente cinematográfica para subverter essa natureza idealista.

The Clock (2010), de Marclay, é uma videoinstalação de 24 horas que se apropria de cenas de filmes que fazem alguma referência ao horário do dia. A obra é exibida em sincronia com tais horários e relógios que surgem na tela.

Além de subverter toda uma ideia de duração, o trabalho assume a sua integralidade a partir de retalhos cinematográficos. Um pouco como a nossa experiência audiovisual a partir da invenção da TV ou do Youtube. Plataformas que nos colocam nessa condição de um espectador de trechos, de conceitos que vão se dando pela metade, de cenas que vão se anulando ao zapear o controle remoto ou dar play em um novo vídeo.

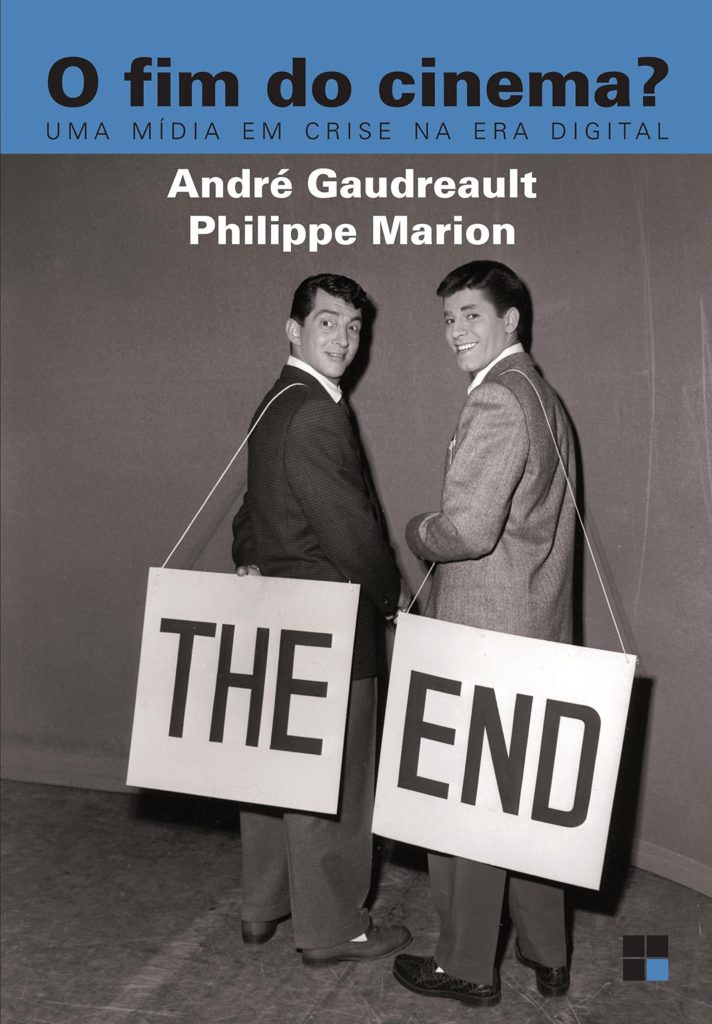

Zidane: A 21st Century Portrait (2006) – Douglas Gordon

Zidane: A 21st Century Portrait (2006) – Douglas Gordon

Já Douglas Gordon, além de possuir uma obra que parte de um método semelhante (24 Hour Psycho (1993) transforma o clássico de Hitchcock em um filme de 2 frames por segundo) o artista escocês é responsável pelo filme Zidane: A 21st Century Portrait (2006)

Um documentário que consistiu em filmar unicamente o jogador Zinedine Zidane durante uma partida de futebol, recusando qualquer elemento narrativo mais claro ou pessoal e assimilando a partida e as imagens do jogador – aliadas a uma trilha sonora da banda Mogwai – como uma experiência imagética.

A alemã Hito Steyerl possui um trabalho tanto artístico como teórico que se debruça sobre a natureza da imagem contemporânea em vários sentidos. A partir de ideias provocativas e até do uso do humor, Steyerl está interessada em testar os limites dessa imagem, expor suas vulnerabilidades, estudar sua ecologia.

Os realizadores que transitam nesse extremo mantêm uma obra que constantemente busca esse limite e demanda novos paradigmas da imagem em movimento.

O teórico Philippe Dubois, autor de livros como “Cinema, Video, Godard” e “O Ato Fotográfico” compartilha dessa perspectiva ampliada do cinema:

O cinema está nos museus, nas galerias de arte, no teatro, na ópera, nas salas de concertos, cada vez mais. Está nas casas, em todos os cômodos. Está nos aviões, nos caminhões, nos táxis, nos trens, nas plataformas das estações de trem. Nos muros da cidade e em nossos telefones celulares.

Para Dubois, tudo é cinema. Não existe nada a ser conservado. O espaço da sala não é imprescindível. A imagem em movimento está em uma constante metamorfose que deve ser celebrada.

.

PERSPECTIVA PURISTA

Z: A Cidade Perdida (2016) – James Gray

Z: A Cidade Perdida (2016) – James Gray

No outro extremo, temos aqueles que querem preservar um ideal de cinema. Um impulso de conservação onde nomes como Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson e James Gray acabam surgindo. E que no exemplo extremista de Greenaway, seria ocupado por Martin Scorsese.

Ou seja, diretores no sentido clássico da palavra.

Mas não apenas isso. Para esses cineastas, o clássico não é apenas uma noção narrativa, mas uma questão de material, de suporte, do formato como um dispositivo que resguarda uma maneira de se fazer cinema.

Não que tais realizadores rejeitem a tecnologia como um todo – Nolan é inclusive dos maiores entusiastas do IMAX – mas além de geralmente filmarem seus filmes em película, são cineastas que acreditam na experiência essencial do cinema. Constroem suas obras, antes de tudo, pensando na sala como um espaço ideal. Conservam um modelo que poderíamos chamar de artesanal.

E muitos deles tomam essa perspectiva artesanal como um ideal a ser defendido.

James Gray decidiu enfrentar as dificuldades que foram as filmagens de seu longa “Z: A Cidade Perdida” (2016), onde a equipe teve que lidar com câmeras pesadas e outros contratempos na selva colombiana, já que o diretor consideraria impensável filmar o longa em digital.

Christopher Nolan se orgulha das cópias em 70mm de seu Dunkirk (2017): a maneira ideal de contemplar a experiência que o filme proporciona. Mesmo Quentin Tarantino possui um apego a muitas dessas relações, visto a recusa do diretor pelo digital tanto como uma forma de captação como de exibição em salas.

Para estes cineastas, a vitalidade do cinema estaria sendo perdida e a resposta está na preservação dessa experiência primoridial. Voltar a uma prática que remonte um modo, que reencene um tempo onde os formatos não se confundiam, onde a inevitável heterogeneidade dos processos não era tão evidente.

Dunkirk (2017) em sua cópia 70mm

Dunkirk (2017) em sua cópia 70mm

E o fato dos mesmos conseguirem com que isso ainda seja possível, com certeza representam pequenas vitórias. Ainda que a revolução digital continua em pleno curso – ou, como disse a Cahiers du Cinema em 2011, já estaria de fato completa – não deixa de ser importante resguardar uma experiência que se por um lado nunca será pura como antes, faz com que essa busca conceba obras absolutamente particulares em seus ideais.

Se para um teórico como Philippe Dubois o cinema está em todos os lugares, Raymond Bellour compartilha de uma visão onde a sala de exibição continua sendo o único lugar digno de ser chamado de cinema:

A projeção vivida de um filme em sala, no escuro, durante o tempo prescrito de uma sessão mais ou menos coletiva tornou-se e continua sendo a condição de uma experiência única de percepção e de memória, definindo seu espectador e que toda outra situação de visão altera mais ou menos. E apenas isso merece ser chamado de cinema.

Bellour não vai recusar as obras proposta pelos artistas do audiovisual, mas é categórico ao definir tais trabalhos como outras experiências que não se encaixam em um conceito de cinema.

.

O CLASSICISMO PERTENCE AO FUTURO

Titanic (1997) – James Cameron

Titanic (1997) – James Cameron

Seria possível pensar em uma perspectiva que, de algum modo, transite entre essas duas possibilidades apresentadas?

Diretores que ao mesmo tempo que aceitam as novas tecnologias, buscam um ideal narrativo clássico?

Em uma mesma medida que Jean-Luc Godard usa dos avanços tecnológicos para desvirginar o cinema, livrá-lo de um estado intocável e situá-lo em uma dimensão que é subversiva pelos próprios meios, um cineasta como James Cameron tem nesses mesmos avanços – como por exemplo o 3D – a oportunidade perfeita para reiterar a universalidade do clássico: o ideal blockbuster que usa da tecnologia para atualizar o seu modelo de espetáculo.

Godard e Cameron são autores que se completam dentro da unidade de duas trajetórias opostas que buscam, cada um ao seu modo, essencialmente a mesma coisa: manter o cinema vivo, enganar a morte.

Em Titanic (1997), Cameron procurou ressuscitar uma grandiosidade clássica, uma primazia do contar que é uma reconquista pelo que é inocente.

A tecnologia, no filme de 1997, é usada em prol dessa dimensão. Cameron assume aquele espaço como um estúdio magnificado. O tempo não passou. É tudo novo e fresco, conservado numa ordem de simulacro, de virtual não apenas na dimensão do efeito especial, mas sintético em todos os seus entornos imaginativos. O navio é um estúdio de cinema, um sonho clássico naufragado que o diretor recria.

Já em Avatar (2009), o canadense foi além, como aponta o crítico Luiz Carlos Oliveira Jr.:

Com Avatar, Cameron faz um recuo ainda mais lento e extenso, e dá razão ao que Rohmer vivia dizendo nos anos 1950: o classicismo, no cinema, pertence ao futuro, está sempre à nossa frente. No caso específico de Avatar, isso significa afirmar a forma clássica como a única que vai sempre casar com qualquer tecnologia, em qualquer época.

![]() Avatar (2009) – James Cameron

Avatar (2009) – James Cameron

O cinema tem e sempre terá no clássico o seu porto seguro. Não importa a tecnologia a ser inventada, a força arquetípica de uma boa história não irá apenas se adequar a uma nova forma de espetáculo tecnológico, mas será, quando bem articulada, potencializada por ele.

Além de Cameron, podemos pensar em outros cineastas da tecnologia que acreditam nessa atemporalidade do clássico:

Robert Zemeckis, irmãs Wachowski e David Fincher partem de uma perspectiva tradicional em suas articulações narrativas, mas contemporâneas em suas mediações tecnológicas.

Fincher, principalmente em seus três últimos filmes, concilia avanços técnicos (CGI, sobreposição de diferentes takes em um mesmo plano, chroma key) com uma noção de mise-en-scène que, apesar de uma dinâmica eficiente quase obsessiva, conserva um formalismo em sua base funcional. Concilia a evolução dos suportes com uma ideia de produto-espetáculo.

Já um filme como Speed Racer (2008), das irmãs Wachowski, usa da animação e do virtual para reorganizar uma definição de plano e montagem. Uma encenação de regras próprias onde ao mesmo tempo em que as sequências vão se transformando e retransformando, o mote final reitera um preceito fabular.

Aliados (2016) – Robert Zemeckis

Aliados (2016) – Robert Zemeckis

Mesmo um diretor com grandes clássicos na carreira como Robert Zemeckis, encontra no CGI um elemento visual que remonta uma noção de ingenuidade fabular, de reconstrução do espaço como uma dimensão do encanto.

Um filme como A Travessia (2015) abraça essa reconstituição virtual em vários sentidos. Mesmo o seu Aliados (2016) concilia muito bem a ambiguidade do seu plot de época com a construção digital do seu espaço.

Nesses e em outros cineastas percebemos o uso da tecnologia em prol de uma dimensão do clássico. Uma perspectiva do passado (a narrativa, o storytelling, a fundamentação arquetípica) que se adequa a um espetáculo tecnológico do futuro (o 3D, o CGI, o chroma key, a câmera digital). Filmes que ao mesmo tempo que acreditam que o cinema está expandindo o seu formato, usam dessa perspectiva tecnológica para reiterar uma experiência idealista.

.

DEIXE O CINEMA MORRER

Filme Socialismo (2010) – Jean-Luc Godard

Filme Socialismo (2010) – Jean-Luc Godard

Existe um lado certo?

Devemos aceitar a tecnologia ou preservar a película? É necessário conservar a experiência de uma sala de exibição antes que seja tarde demais?

Essa polarização apresentada aqui (a iconoclasta e a purista, a tecnológica e a artesanal) – e de certa forma já anunciada por Greenaway quando o cineasta confronta Bill Viola e Martin Scorsese – busca atender a variações de um mesmo mito inalcançável.

O cinema pode muito bem estar em todos os lugares como também se resumir somente a uma sala de exibição. A experiência do espectador é quem decide esses limites.

A busca idealista não deixa de ser a mesma: ainda se salva pela aparência. Seja Godard, Cameron, Scorsese ou um estatuário egípcio (para continuar em Bazin), nossa natureza de eternizar é uma natureza do engano, de fraudar o tempo e forjar a vida pela imagem.

A invenção do cinema está na sua constante reinvenção, na sua assimilação divergente. O que se busca, com essas reflexões, é pensar e repensar os limites dessas falsas morte.

Um fim que pode até ser concreto em relação a uma perspectiva tecnicista (os suportes, os meios), mas que encontra na utopia da sua própria impossibilidade – nunca devemos esquecer: o cinema ainda não foi inventado – um incessante itinerário de recomeços.

Entre vencedores e vencidos, deixar o cinema morrer é deixar essa transformação acontecer. Uma operação que tem na dimensão histórica não apenas a apreensão simbólica do fim de algumas eras, mas a perspectiva próspera de uma constante reescrita.

.

REFERÊNCIAS

Peter Greenaway constate la mort du cinéma – Aurélien Ferenczi

O que é o cinema? (O mito do cinema total) – André Bazin

A Rampa (Sobre Salador – Cinema e publicidade) – Serge Daney

D’une projection à l’autre – Stéphane Delorme

Entrevista com Nicole Brenez – Revista Cinética

O fim do cinema? – André Gaudreault, Philippe Marion

Yes, it’s cinema: forms and spaces of the moving image – Philippe Dubois, Lúcia Ramos Monteiro, Alessandro Bordina

James Gray Says Digital Video Is ‘Crappy,’ But Distributor Amazon Is ‘Great’ – Graham Winfrey

La querelle des dispositifs – Raymond Bellour

AVATAR (2009, James Cameron) – Luiz Carlos Oliveira Jr.