Paulo César Saraceni propõe uma experiência cinematográfica de poucos precedentes.

Baseado em um conto de Paulo Emílio Salles Gomes, Ao Sul do Meu Corpo (1982) narra a amizade entre um jovem (Nuno Leal Maia) e seu mestre intelectual (Paulo César Peréio). Após voltar de uma viagem para a Europa, o aluno tem uma relação com a esposa de seu mentor, estabelecendo um jogo misterioso de intenções que dá a tônica da obra.

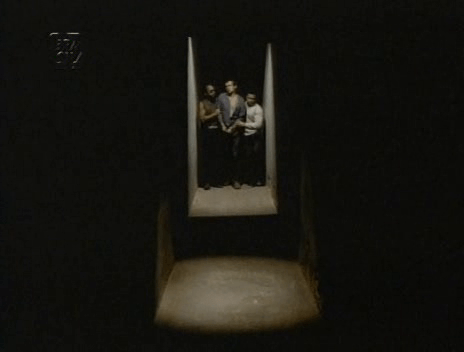

Existe algo de estranho – mesmo místico – no universo em que o filme se passa. Apoiado sobre elementos que vão da numerologia à história política do Brasil, Paulo César Saraceni concebe uma realidade dramática muito própria. Uma relação entre cena e espaço que parece propor uma lógica de aparições, de eventos narrativos que se constituem tanto pela sua funcionalidade básica (a trama em si) como por uma definição fantasmagórica. Um procedimento que soa alegórico em suas construções anti-naturalistas (o tom empossado, os cenários vazios e mesmo artificiais), mas flui muito livremente dentro dessa natureza rivettiana da obra, dessa metafísica enigmática implícita na sua encenação.

A sequência em que Policarpo (Nuno Leal Maia) é seduzido por Helena (Ana Maria Nascimento e Silva em atuação inspiradíssima) funciona como uma espécie de núcleo esotérico do filme. Todo o espaço da chácara em que eles se encontram é contaminado por um efeito oculto, uma feitiçaria que parte do encanto da mulher sobre o homem, mas que influencia todo o entorno, estabelece um outro sentido para aqueles ambientes.

A frontalidade com que o filme lida com isso, assumindo os personagens dentro de uma atmosfera hermética, de falas e gestos muito marcados que não tenta exatamente negociar suas representações dentro de uma abordagem realista, mas se foca justamente em uma relação com o enunciado, com o literário, reitera ainda mais esse elemento misterioso. A presença, a fala, a intenção. Tudo no filme vai ganhando um peso que supera a sua evidência visível.

Apesar da premissa ser suficientemente interessante, o que fascina mesmo no trabalho é essa constante recomposição que ele vai propondo. Vemos uma história, mas o que importa é uma relação de forças que acontece por baixo do pano. Uma condição que ao mesmo tempo que é perceptível nesse encadeamento pontual, nessa contenção pelo que está em cena, articula-se na surdina dos acontecimentos, perturba uma ordem e subverte uma relação com o que é real.

Sarecei parte de um minimalismo característico que perpassa boa parte da sua obra (o vazio e o escuro de Porto das Caixas (1962), comentado aqui no blog anteriormente, já sugeria uma dimensão implícita) para propor uma ambientação não apenas desoladora, mas incitadora de novas significações.

No ato final, quando Helena passa a contar para Policarpo a história trágica do filho que eles tiveram (o plano do mentor, no fim das contas, era usar o jovem para engravidar sua esposa), o filme suscita um tom funesto ao tratar da ditadura militar. O relato sobre o filho, torturado e morto pelo regime, concebe ainda uma novo aspecto ao filme. Uma dimensão que parte desta mesma ambientação espectral, mas agora dentro de uma perspectiva histórica, proporcionando uma narrativa final tenebrosa em suas resoluções.

As cenas de tortura e do corpo do filho sendo despejado no mar são das mais fortes do filme. O tom cru dos cenários, os contrastes, a disposição opressiva do ambiente. Componentes que conciliam a atmosfera delirante da narrativa com uma rispidez muito peculiar. O diretor não insere o elemento político apenas como comentário, mas assimila todo uma novo âmbito sombrio a partir da exposição desses procedimentos.

É incrível como, ao longo do filme, existe uma austeridade no que Saraceni propõe, um rigor que vai do andamento da cena à estrutura da narrativa, mas ao mesmo tempo tudo é manuseado com uma liberdade muito inspiradora. Nada parece submetido a uma ideia pré-estabelecida de cena. Tudo é uma descoberta, um experimento. Uma experiência de cinema plenamente consciente de sua autonomia e, por isso mesmo, absolutamente inspiradora em suas escolhas.