O termo maneirista é frequentemente aplicado a filmes altamente estilizados, marcados por escolhas formais intensas, elaboradas e, por vezes, deliberadamente artificiais.

Trata-se de um estilo que privilegia a forma sobre a naturalidade, enfatizando o artifício estético como elemento expressivo central.

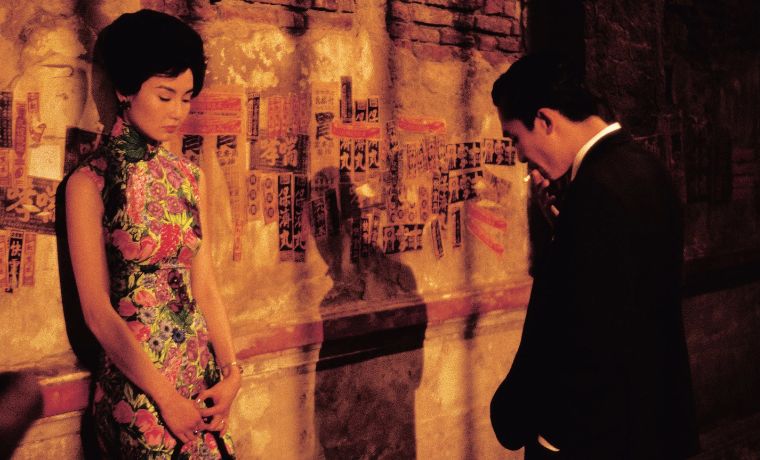

O cinema de Wong Kar-wai, por exemplo, revela traços claros de maneirismo. Sua fotografia se destaca pelo uso de cores saturadas, iluminação dramática e composições visuais cuidadosamente construídas.

Amor à Flor da Pele (2000) – Wong Kar-wai

Já Brian De Palma é amplamente reconhecido como um dos nomes mais associados ao maneirismo no cinema. Sua obra é marcada por exageros estilísticos, enquadramentos ousados e uma abordagem que assume a artificialidade como linguagem.

Outro exemplo significativo é Rainer Werner Fassbinder, cujo cinema apresenta escolhas formais igualmente carregadas. Em seus filmes, o maneirismo se manifesta tanto no uso expressivo da luz quanto na disposição teatral dos corpos e objetos em cena.

Em termos gerais, o maneirismo pode ser entendido como uma abordagem estética que foge da naturalidade em favor de um estilo afetado ou intensificado. O próprio dicionário define maneirismo como “afetação nos modos, na linguagem” ou um modo de expressão que se distancia do natural.

Querelle (1982) – Rainer Werner Fassbinder

Embora o termo tenha origem em períodos históricos específicos – como o movimento maneirista que sucedeu o Renascimento nas artes visuais -, seu uso é trans-histórico.

No cinema, tendências maneiristas podem ser identificadas em diferentes épocas, com destaque para os anos 1980, quando muitos cineastas exploraram a estilização como valor estético em si.

.

A TENDÊNCIA MANEIRISTA DOS ANOS 80

Em abril de 1985, a Cahiers du Cinéma publicou, em sua edição de número 370, um dossiê dedicado a discutir uma possível era maneirista que o cinema estaria atravessando.

Essa inclinação estilística já vinha sendo identificada por alguns críticos da revista, e o dossiê surgiu como uma tentativa de nomear e refletir sobre esse possível momento histórico, particularmente evidente na produção cinematográfica dos anos 1980.

Entre os textos publicados, destaca-se De Certa Maneira, de Alain Bergala, talvez o artigo que mais claramente sintetiza a noção de um cinema maneirista.

Encontros e Despedidas (1984) – Leos Carax

O ensaio de Bergala não apenas propõe uma definição conceitual do termo, como também recorre a exemplos diversos para ilustrar suas ideias, o que o torna um ponto de partida acessível e didático para quem busca compreender o tema.

Bergala inicia seu texto com uma provocação: “O que há de comum entre a sequência do peep-show em Paris, Texas, um plano-sequência estendido de Stranger Than Paradise, um plano acrobático de O Elemento do Crime, a balada noturna à beira do Sena em Boy Meets Girl e o plano de L’Enfant Secret refilmado diretamente da tela da moviola?”

A questão é dirigida a uma série de filmes esteticamente distintos, dirigidos por cineastas como Wim Wenders, Jim Jarmusch, Leos Carax, Lars von Trier e Philippe Garrel – todos de nacionalidades e estilos diferentes.

A resposta de Bergala é reveladora: não haveria nada em comum entre essas imagens, exceto uma coisa fundamental: a consciência, por parte desses cineastas, de que o cinema já tinha 90 anos, de que sua era clássica havia terminado cerca de duas décadas antes e de que o ciclo moderno se esgotara no final dos anos 1970.

Elemento de um Crime (1984) – Lars von Trier

Esses filmes e seus realizadores, portanto, não pertencem nem ao cinema clássico nem ao moderno. Estariam situados em um novo território: conscientes de sua posição histórica, operando dentro de um cinema que olha para sua própria tradição com distanciamento formal e estilização deliberada, características centrais do maneirismo.

Diante desse cenário, Alain Bergala argumenta que o cinema atravessava uma espécie de crise de linguagem. Após nove décadas de história, as formas cinematográficas haviam sido exaustivamente exploradas.

Os cineastas, cientes do peso dessa tradição, se viam diante do desafio de encontrar novas maneiras de filmar, de reinventar a gramática do cinema.

Muitos responderam a esse impasse com uma intensificação dos recursos formais, optando por uma estilização excessiva, frequentemente criando dispositivos complexos para realizar operações narrativas simples.

Um exemplo emblemático é a cena do peep-show em Paris, Texas (1984), de Wim Wenders. Para filmar o que, essencialmente, seria um simples plano e contraplano, o diretor elabora um sistema sofisticado de vidros e espelhos, recriando a dinâmica visual dessa estrutura básica de forma intricada.

Paris, Texas (1984) – Wim Wenders

Trata-se de um esforço consciente de reinvenção estilística em que o excesso formal se torna signo da busca por novas possibilidades expressivas.

Lars von Trier, por sua vez, em O Elemento do Crime (1984), recorre a uma estética barroca carregada, fortemente inspirada no filme noir.

A narrativa de investigação policial é deliberadamente filtrada por uma camada espessa de estilização, marcada por contrastes extremos, encenações teatrais e uma atmosfera onírica em que a forma se impõe com protagonismo.

.

DUAS VERTENTES DE REINVENÇÃO FORMAL

No entanto, nem todos os cineastas reagiram à crise com exuberância formal. Alguns seguiram o caminho oposto, optando por um retraimento estético.

Jim Jarmusch é um exemplo dessa vertente, com filmes de tramas mínimas, ritmo contemplativo e longos planos fixos. Suas influências vêm do cinema moderno – especialmente de nomes como Chantal Akerman, Andrei Tarkovski e Andy Warhol -, mas sua prática se insere claramente no contexto dos anos 1980, sugerindo uma reinterpretação desses legados sob um novo olhar.

Outro cineasta que se aproxima dessa linha é Tsai Ming-liang, ainda que tenha começado a filmar no início da década de 1990. Sua obra radicaliza a dilatação do tempo e a imobilidade dos quadros, explorando ao limite a suspensão da ação e a contemplação do vazio.

Estranhos no Paraíso (1984) – Jim Jarmusch

Nesse tipo de cinema, a hiperconstrução formal não se dá pelo excesso visual, mas pelo esvaziamento deliberado da narrativa e pela repetição exaustiva de gestos mínimos. Uma forma alternativa, mas igualmente exagerada, de lidar com a herança do cinema moderno.

Ou seja, diante da crise de linguagem enfrentada pelo cinema naquele período, consolidaram-se duas principais vertentes de reinvenção formal: a da sobrecarga, marcada pelo exagero estilístico, e a do retraimento, caracterizada pela imobilidade e pela redução extrema dos elementos expressivos.

Alain Bergala comenta sobre Jarmusch em seu artigo e o crítico Luiz Carlos Oliveira Jr., em seu livro A Mise en scène no Cinema, descreve com precisão essas duas tendências, além de outras possibilidades que derivam desse conceito.

.

O MANEIRISMO COMO RESPOSTA A UMA CRISE

No fim das contas, o maneirismo trata-se fundamentalmente de uma crise de linguagem. Não no sentido de um mero esgotamento criativo, mas como um ponto de inflexão histórica.

O cinema, então com 90 anos de existência, já possuía uma trajetória consolidada, mestres consagrados e um conjunto robusto de convenções estéticas.

Os cineastas que emergiram nesse período não pertenciam mais ao sistema clássico, tampouco integravam os grandes movimentos ousados do cinema moderno. Estavam, sim, diante de um legado que exigia ser reinterpretado com lucidez e consciência histórica.

Essa situação encontra paralelo com o surgimento do maneirismo nas artes visuais do século XVI. Após o apogeu do Renascimento – com figuras como Michelangelo e Rafael estabelecendo os cânones da proporção, harmonia e equilíbrio -, muitos artistas passaram a revisitar esses valores clássicos de forma exagerada, distorcida ou artificiosamente refinada.

Vestida para Matar (1980) – Brian De Palma

No cinema dos anos 1980, não se trata exatamente de um declínio ou repetição estéril, mas de uma postura autoconsciente diante da tradição. Os cineastas não pertenciam mais a coletivos ideológicos ou estéticos, como os modernistas dos anos 1960; atuavam isoladamente, sob o peso de uma memória cinematográfica densa, repleta de referências e expectativas.

É nesse contexto que se pode perguntar: por que Lars von Trier criou um neo-noir barroco em O Elemento do Crime (1984)? Por que Brian De Palma optou por um suspense esteticamente hipertrofiado em Vestida para Matar (1980)?

Tais escolhas não decorrem apenas de um desejo de originalidade, mas de uma liberdade criativa construída sobre o conhecimento acumulado da linguagem cinematográfica.

Esses cineastas manejam as formas do passado não com reverência passiva, mas com atitude transformadora, apropriando-se das convenções para reconfigurá-las sob uma perspectiva própria.

Dublê de Corpo (1984) – Brian De Palma

Uma das marcas centrais do maneirismo cinematográfico é justamente essa ênfase na forma como procedimento visível. As decisões estéticas – sejam elas imagens sobrecarregadas, composições complexas ou a extrema lentidão dos planos – não se ocultam sob a transparência narrativa.

Ao contrário, se impõem ao espectador, revelando explicitamente a presença autoral por trás da câmera. É um cinema que se exibe como construção, como gesto formal, como comentário sobre a própria linguagem.

Em maior ou menor grau, todos esses cineastas estabelecem um diálogo direto com a história do cinema. Seus filmes são, ao mesmo tempo, obras autônomas e respostas a um repertório que os precede.

O maneirismo, nesse sentido, não constitui um movimento organizado, com manifesto ou identidade coletiva. Trata-se, antes, de uma tendência que emergiu da necessidade de redefinir os caminhos do cinema em um momento de transição, quando o passado ainda impunha sua sombra e o futuro ainda não havia delineado novos paradigmas.

.

O MANEIRISMO EM O ELEMENTO DO CRIME

O Elemento do Crime, de Lars von Trier – citado por Alain Bergala como um exemplo paradigmático do maneirismo cinematográfico – estabelece um diálogo direto com o barroquismo formal de Orson Welles, especialmente com obras como A Marca da Maldade (1958).

Trata-se de um filme profundamente formalista, muito mais do que os trabalhos posteriores do diretor dinamarquês, e que radicaliza a distorção das formas espaciais herdada da tradição wellesiana, levando-a a um grau de dissonância visual ainda mais extremo.

A paleta cromática adotada por von Trier é um dos elementos mais marcantes desse projeto estético. O filme não se inscreve nem na tradição do preto e branco nem no uso convencional da cor: suas imagens parecem suspensas em um tempo indefinido, dominadas por tons sépia, amarelados e avermelhados que conferem uma atmosfera espectral.

Elemento de um Crime (1984) – Lars von Trier

Essa monocromia ambígua reforça o caráter irreal e alucinatório do universo fílmico, funcionando quase como uma camada de filtro sensorial que isola o espectador do real.

Os cenários, por sua vez, assumem um aspecto abertamente artificial. Não há aqui qualquer tentativa de ilusão naturalista: os espaços são construídos como palcos expressionistas, deliberadamente teatrais, com perspectiva distorcida e iluminação agressiva.

Se von Trier parte de uma base estilística próxima à de Welles, ele não a reproduz passivamente. Ao contrário, seu cinema maneirista consiste justamente em tensionar essas influências, submetendo-as a um processo de estilização exacerbada.

O que em Welles era já intensamente formal, em O Elemento do Crime torna-se deliberadamente excessivo, quase como se cada escolha estética precisasse reafirmar sua artificialidade.

.

O MANEIRISMO EM BLADE RUNNER

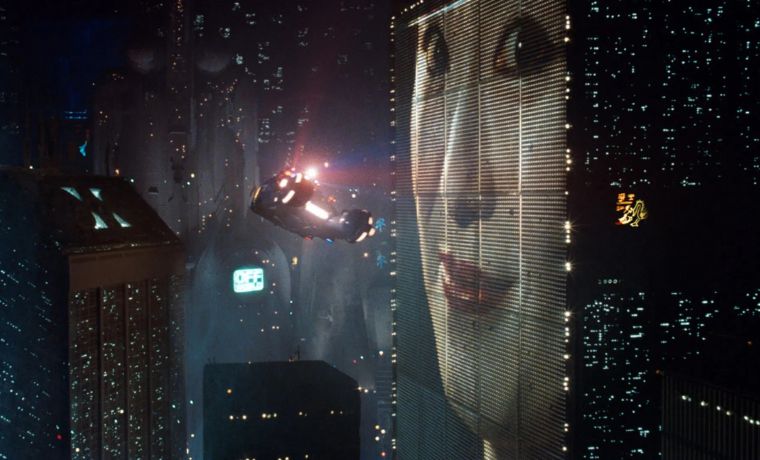

Blade Runner (1982), em sua relação com o cinema noir, é outro exemplo emblemático da abordagem maneirista. O filme de Ridley Scott adota o noir como matriz estética e narrativa, mas o reinterpreta por meio de uma sobrecarga estilística deliberada.

A influência do gênero clássico está presente na figura do detetive solitário, na ambientação urbana noturna, na femme fatale e na atmosfera de decadência moral, mas tudo isso é intensificado ao extremo: as luzes de néon são quase ofuscantes, os cenários futuristas são densos e labirínticos, e a trilha sonora eletrônica de Vangelis transforma a paisagem sonora em um campo de estranhamento emocional.

Blade Runner: O Caçador de Andróides (1982) – Ridley Scott

A própria concepção visual do filme opera em um regime de excesso: fumaça constante, reflexos, vitrines, hologramas e chuvas intermináveis compõem um universo visual que já não pretende descrever uma realidade plausível, mas sim construir um ambiente sensorial saturado, quase onírico.

Da mesma forma, sua visão de futuro – ao mesmo tempo high-tech e decadente – projeta uma distopia radicalizada em que as fronteiras entre humano e máquina, real e simulado, estão em colapso.

.

BRIAN DE PALMA E O FASCÍNIO PELA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM

Um dos casos mais emblemáticos de um cineasta maneirista que assume abertamente suas filiações é o de Brian De Palma e sua relação com Alfred Hitchcock.

A partir de Trágica Obsessão (1976) – quase uma refilmagem Um Corpo que Cai (1976) conduzida por uma tonalidade ainda mais sombria e patologizante, com a introdução de temas como o incesto -, De Palma constrói uma filmografia marcada pelo diálogo explícito com o mestre do suspense.

No entanto, sua intenção não é simplesmente reproduzir os efeitos hitchcockianos ou atualizá-los para novos públicos. O que De Palma busca é explorar o fascínio pelas imagens em si, pela construção visual como espetáculo autônomo.

Filmes como Vestida para Matar (1980) reencenam sequências icônicas de Psicose (1960) e Um Corpo que Cai (1976), mas o fazem por meio de uma intensificação temática e estética.

Trágica Obsessão (1976) – Brian De Palma

Ao abordar questões como a identidade de gênero, o desejo reprimido e a pulsão voyeurística, De Palma eleva o tom até o exagero, deliberadamente afastando-se da elegância hitchcockiana.

Seu cinema é regido por uma lógica visual mais próxima do fetichismo do que do suspense tradicional. Os personagens, longe de serem psicologicamente complexos, são moldados para servir ao seu projeto estético: são superfícies misteriosas, enigmas visuais mais do que sujeitos dramáticos.

Em sua obra, as imagens não servem aos personagens – são os personagens que se submetem à lógica das imagens.

A narrativa, muitas vezes fragmentada ou redundante, torna-se um pretexto para a exploração de efeitos formais: enquadramentos vertiginosos, travellings circulares, divisões de tela e jogos de espelhos.

O cinema de De Palma, nesse sentido, não trata de pessoas, mas do próprio cinema, de suas figuras míticas, de seus gêneros consagrados, e das formas de distorcê-los, amplificá-los, reinventá-los. Essa atitude autoconsciente, em que a linguagem se torna tema, é uma das marcas mais consistentes do maneirismo cinematográfico.

.

A IMAGEM COMO PATHOS

Serge Daney, em sua crítica a O Fundo do Coração (1981), de Francis Ford Coppola – outro filme exemplarmente maneirista -, propõe uma definição sucinta e precisa do termo.

Diante da dificuldade de explicar o maneirismo apenas por suas características formais, Daney afirma: “no maneirismo, nada acontece com os seres humanos; tudo acontece com as imagens.”

O Fundo do Coração (1981) – Francis Ford Coppola

As imagens, aqui, não são meros veículos de representação, mas entidades dotadas de pathos, assumindo um protagonismo que rivaliza com os próprios personagens.

Esse traço também se evidencia em Blade Runner (1982), em que tudo que não é imagem tende a ser minimizado: as atuações são contidas, o enredo é deliberadamente elíptico, e o verdadeiro centro de gravidade do filme está na atmosfera visual, construída com meticuloso preciosismo.

Como em De Palma, a narrativa se curva diante da potência plástica das imagens, que se tornam um campo autônomo de experimentação sensorial.

*

O maneirismo cinematográfico, portanto, não se limita à citação ou ao pastiche. Ele opera por intensificação, desvio e reinvenção.

Apropriando-se da história do cinema – de seus gêneros, ícones e mestres -, os cineastas maneiristas trabalham esse repertório com liberdade criativa, instaurando uma relação simultaneamente reverente e transgressora com a tradição.

Suas obras não tentam apagar suas influências; ao contrário, as evidenciam com clareza, muitas vezes desmedida, como quem reconhece que já não há como começar do zero e que o gesto criativo, hoje, passa por tensionar aquilo que já foi feito antes.

*

Se você quer conhecer mais sobre o maneirismo e como ele se manifesta no cinema, no Curso Online de Cinema temos aulas dedicadas a esse e muitos outros temas essenciais – do cinema contemporâneo a diferentes momentos históricos da sétima arte.

Já são mais de 200 aulas organizadas em um programa completo, didático e aprofundado.

Conheça o curso agora mesmo: https://cursodecinema.com.br/