Paul W.S. Anderson estabelece uma realidade transitória altamente estimulante.

O espaço da cena, no cinema de Paul W.S. Anderson, é um espaço de controle. Desde filmes como Shopping (1994) e O Enigma do Horizonte (1997) é possível reconhecer o estúdio como uma espécie de zona mística de regras próprias. A Londres distópica submissa a uma ordem urbana de propriedade e consumismo no primeiro, a nave espacial stalkeriana de uma vocação diretamente gore no segundo.

Alegorias científicas e aproximações pós-apocalípticas à parte, essa veneração pela hiperconstrução de um espaço, acaba, invariavelmente, estabelecendo uma dinâmica formal bastante dominadora. Mas o controle, aqui, está longe de engessar ou inflexibilizar as possibilidades narrativas da obra. Pelo contrário, os filmes de Paul W.S. Anderson são como playgrounds engenhosos onde todo tipo de imaginário fantasioso – de uma adaptação steampunk de Os Três Mosqueteiros ao barroquismo abstrato da queda de Pompeia – parece possível.

O gosto pelo simulacro não significa um desejo pela fiscalização de certos modos, pelo controle como uma dimensão daquilo que é essencialmente estável, mas sim por uma possibilidade de invenção, um laboratório arquetipal independente. Cada filme é um ecossistema próprio, munido de simbologias e mandamentos plásticos autônomos. Uma realidade à parte que, assim como uma fauna e flora particular, demanda os seus próprios modos de sobrevivência. Resident Evil 5: Retribuição (2012) não representa apenas o ápice desse modelo processual; é o filme que, devidamente, melhor escancara o seu método.

E se estamos diante de um filme de método, estamos diante de um filme conceitual. O quinto trabalho de uma franquia de pleno sucesso comercial lança mão tanto de um apelo industrial evidente em seu arsenal de violência explosiva, como de elementos claramente subversivos em sua estrutura autoreferencial. Ao mesmo tempo que assistimos a um filme que tem no fluxo de uma ação hiper-real constante o seu mote prático, essa mesma hiperconstrução, esse mesmo espaço do estúdio passivo de intervenções gráficas desmedidas, vai se desfazendo e se renovando, vai passando por temáticas e abordagens distintas à medida que o filme vai evoluindo.

Ora, não estaríamos, finalmente, diante de um adaptação de video game que de fato intui o seu objeto? Mais do que se focar na dinâmica cinematográfica natural da jornada de um jogo, Resident Evil 5: Retribuição é um filme sobre o gameplay em si. A centralização em uma personagem motivo vai além de uma demanda dramática. O filme existe para conceber novos obstáculos, novas fases, novas realidades a partir de um elemento temático chave: a sobrevivência. Afinal, quantas vidas possui nossa personagem?

Já no começo do filme o diretor propõe uma imagem de ressurreição. Após sair derrotada do combate final do filme anterior – Resident Evil 4: Recomeço (2010) -, Alice afunda de braços abertos no oceano para, logo depois, acordar em uma cama, com uma família, com um cabelo diferente. Aonde estamos? Em uma realidade doméstica alternativa onde não apenas personagens do passado voltam em relações familiares distintas, mas a exata mesma ameaça continua: zumbis.

Essa mudança de perspectiva funciona como um falso reset onde somos transportados para um universo que curiosamente remete a Fim dos Tempos (2008), de M. Night Shyamalan: o filme como uma alegoria luminosa dos próprios elementos. Nessa falsa história familiar que abre o filme, a ameaça dos zumbis contrasta com um ambiente artificial, asséptico, cosmético. Tudo é muito iluminado e frontal. Estamos em um filme de terror às avessas? Não, apenas em um simulacro. Dessa vez, dentro da própria obra. Ou seja, já de início fica muito claro que o controle não será apenas a forma do filme, mas também o seu objeto.

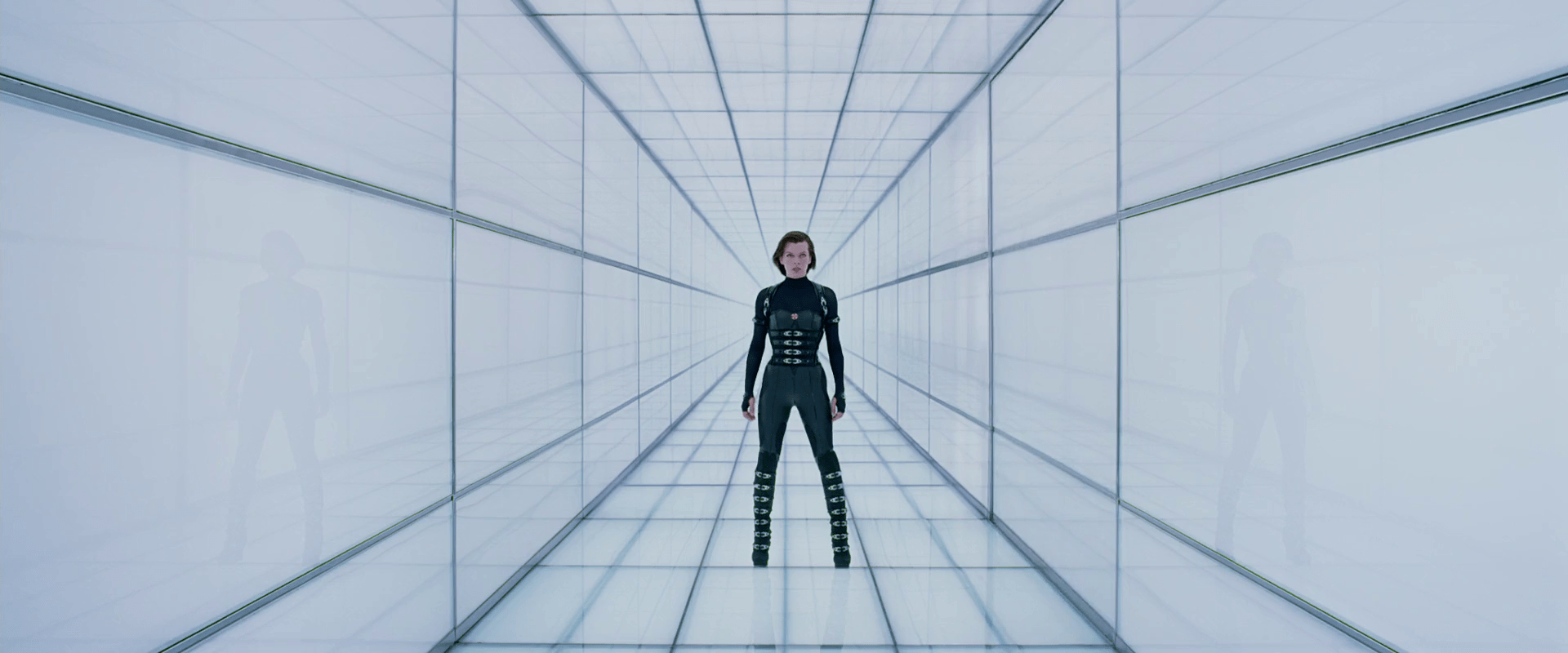

Neste filme de simulacros sobre simulacros, o espaço do estúdio, tão caro ao diretor em todos os seus filmes, ganha uma dinâmica muito mais plural. A hiperconstrução, agora, não precisa mais passar pela dramatização assombrosa de O Enigma do Horizonte (1997), pela reconstituição história de Pompeia (2014). Ela pode, simplesmente, se dar ao prazer de invocar os elementos que deseja. Não é preciso uma justificativa ou uma demanda narrativa, tudo é permitido. O filme ganha uma maleabilidade icônica que, consequentemente, gera uma atemporalidade implícita em toda a sua caracterização. De cenários futuristas a perseguições old school, de zumbis orientais a motoqueiros russos sem cabeça. Um laboratório de práticas que tem prazer em percorrer por uma vasta diversidade de dinâmicas do cinema de ação. Mais do que isso, que faz dessa diversidade, dessa relação elementar livre de amarras dramáticas, tanto o seu instrumento de comentário icônico como de pragmatismo recreativo.

Dentro desse esquema de representações, os componentes básicos da dramaturgia ganham uma qualidade essencialmente ambígua, tanto em relação ao espaço físico (cada cenário é uma simulação assumida), como ao drama em si (o vínculo dramático mais forte do filme é entre Alice e uma criança que não é sua filha, mas apenas um clone de uma das simulações). Mas ao mesmo tempo que o diretor estabelece essa relação dúbia com o seu meio, a todo momento ele venera uma qualidade muito palpável da cena. A simulação inventa uma realidade, mas suas consequências são materialmente efetivas. Frente a isso, Anderson concebe uma lógica de destruição e renovação bastante particular.

“É como uma câmera. Aponte e atire”. É o que Alice diz ao ensinar uma personagem a usar uma arma. “É como uma câmera”: o extermínio é compreendido como um exercício elementar de cinema. Existe uma relação muito clara entre essa hiper-realidade ambígua do espaço do estúdio e a validação da violência como um artifício de aniquilamento, mas, também, de renovação. A violência, aqui, não é uma via de catarse. Não estamos em um filme de Quentin Tarantino. O sangue, no cinema de Paul W. S. Anderson, não é um elemento de purificação, é muito mais um meio, um artifício que compactua com suas alegorias humanistas. Os Três Mosqueteiros (2011) literalmente mal derruba uma gota. A violência é efetiva, mas ela está ali, principalmente, como uma manifestação renovadora.

É justamente nessa prática reordenadora que repousa a matéria anticínica do filme, o seu mote essencialmente Shyamalaniano, por assim dizer. O mundo, mesmo chegando a um fim, ainda merece uma chance. Os personagens estão, a todo momento, disposto a morrer um pelo outro. Alice arrisca a própria vida para salvar uma criança que não passa de um clone, de uma invenção de um computador. É como se, não tendo aonde se agarrar, todos criassem elos com o que ou com quem está mais próximo.

Em um planeta em plena destruição, em um filme onde tudo é simulação, a única coisa que interessa é o fator humano. Mesmo que, novamente, esse fator também não passe de uma miragem, de uma ilusão aparente que retome um desejo materno. Nada mais natural do que, em um projeto cinematográfico sobre a sobrevivência, o elemento catalisador da ação seja a esperança, a possibilidade de reconstrução como um mote dramático agregador.

Nesse sentido, existe mesmo uma ingenuidade possibilitadora dentro das relações dramáticas da obra. Uma frontalidade que, conciliada ao seu tom de filme de ação experimental, de método pelo método, promove o filme de Anderson a esse exemplo mor do vulgar auteurism. E, de fato, se por um lado o filme possui uma relação muito concreta com a sua iconografia, uma recusa por metáforas e uma relação alegórica direta com o seu universo – um zumbi é um zumbi, uma ameaça à vida, nada mais e nada menos – por outro concebe-se a inevitável conceitualização dessa jornada. Ou seja, existe uma relação vulgar, comum, um mote recreativo assumidamente comercial, como também toda uma dinâmica processual que se debruça sobre elementos de identidade e representação.

Mesmo a relação do filme com a caracterização do seu espaço urbano subverte elementos de uma certa representação cinematográfica em voga, em especial no seu mote destrutivo de filme catástrofe. A obra assume essa impessoalidade da metrópole como um objeto estrutural. O estúdio cinematográfico funciona como um estúdio ficcional mas, também, sempre, artificial. Uma cidade surge e é destruída em poucos minutos. Não existe a dramatização do espaço. Não existem figurantes morrendo. Não existe dano colateral, já que cada vida é preciosa.

Até mesmo a caracterização da ex-União Soviética como o único cenário real dentro da ficção parte de uma dinâmica artificial. Alice e seus comparsas destroem todas as simulações do filme para embarcar em uma luta final na superfície, perante a realidade, perante o que restou de submarinos e instalações soviéticas em um cenário que, ainda assim, soa tão elaborado como os cenários simulados no subsolo. Os artefatos, o símbolo do foice e do martelo, a neve. Tudo remete a uma distopia distante, a uma fábula política perdida no tempo.

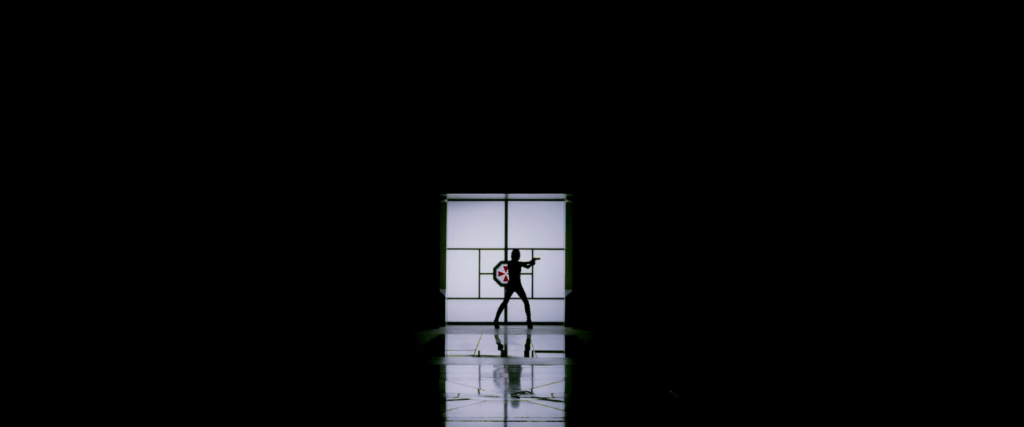

Muito oportunamente essa realidade que ainda soa como simulação, essa neve com cara de estúdio, parece mais do que apropriada como cenário desse embate final. Longe da grandiosidade das fases já percorridos, das explosões cromáticas e dos longos corredores de profundidade de campo infinita, nessa sequência final só resta uma relação muito elementar com o corpo e com a luta. Uma dinâmica que assegura a ação não só dentro da sua prática de gênero, de filme de ação, mas como a potência elementar do cinema, como o gesto isolado dentro desse cenário branco, sintético. Um cenário que, outra vez, reitera a ideia do estúdio como um lugar ilhado, de atenção a práticas muito essenciais da imagem e do movimento, do corpo que briga, que cai e se levanta, que insiste em continuar lutando.

A ação, no cinema de Paul W. S. Anderson, é tão elementar quanto possível. Mesmo com toda a sua orquestração de flerte maneirista, seus slow-motions e seu ballet de corpos e gestos, toda intenção é assertiva, é direta, é executada com um destino certo. O aniquilamento não é a esmo, ele tem um propósito, ele derruba para reerguer, ele destrói para reconstruir. Lutar, afinal, é um ato de resistência.

Publicado originalmente na Revista Multiplot! em dezembro de 2016.