O que significa, nos dias de hoje, segurar uma câmera?

Já faz algum tempo que a câmera de vídeo deixou de ser um objeto complexo. O surgimento de novas e acessíveis possibilidades de captação lembra um pouco quando a Sony lançou seu Portapak, a primeira câmera de vídeo de fato amadora. Mas o que no final dos anos 60 e começo dos anos 70 foi uma possibilidade apenas para artistas plásticos e outros afortunados que tinham acesso ao dispositivo, hoje, com o celular e a câmera de bolso, qualquer cidadão comum é um agente subjetivo em potencial.

Toda essa potencialidade pode enveredar para o caminho que for: um registro inusitado, uma denúncia, um manifesto complexo ou um poema despretensioso. Quanto mais íntimo e caseiro o dispositivo se torna, quanto mais ligado ao corpo (o celular ou a câmera colada ao bolso, a webcam à distância de um clique), mais pessoal e íntimo o objeto gravado tem o potencial de se revelar.

O ato de filmar, nos dias de hoje, pode ser comparado ao ato de pegar um lápis e desenhar sobre um papel. Fazer um simples movimento com uma dessas câmeras remete ao gesto de um pincel sobre uma tela, pequeno, leve, delicado. Uma ação marcante e certeira que, como diria Vilém Flusser sobre o produtor das imagens técnicas, exterioriza uma tensão interna, a fim de que aquelas visões ou meras possibilidades imaginativas tornem-se, de fato, símbolos que se fixem em outras superfícies, seja a tela de um festival de cinema, a janela de um canal no Youtube ou a televisão no meio da sala.

Toda essa avalanche possibilitadora gera uma infinidade de propostas que ainda estamos digerindo, de virais esdrúxulos a sacadas interessantes, de propostas de mobilidade a registros afetivos dos mais variados. Nas artes visuais e no cinema brasileiro, essa estética também anda ajudando a fundar novos e instigantes paradigmas que, inclusive, influenciam a maneira com que a própria linguagem audiovisual vem evoluindo.

Seja com alusões mais diretas ao dispositivo e seu uso íntimo de possibilidades móveis mais marcantes (como nos eventos dedicados às novas mídias ou ainda as categorias para “filmes de bolso” em festivais de cinema), seja com alusões mais indiretas, como em toda uma nova possibilidade midiática que traz desde denúncias e testemunhos inusitados gravados por cinegrafistas amadores que se reproduzem mais a cada dia até vídeos de alusão terrorista como os da rede Al Qaeda ou ainda o divulgado pelo PCC em rede aberta em 2006.

Essas pequenas câmeras denotam, acima de tudo, uma fragilidade que diz muito sobre a nossa intimidade e outras relações de poder, o que nos leva, cada vez mais, a reflexões sobre uma certa ética do olhar. Até que ponto filmar é um gesto político? Ou, em que momento o testemunho íntimo se transforma em alusão ególatra e apelativa? Os filmes, vídeos, projetos e tudo o que forma essa estética nos revelam essas e muitas outras questões.

..

O DISPOSITIVO QUE INTEGRA UM TRAUMA

Talvez o caso mais emblemático e, consequentemente, um dos mais questionados, seja a obra do realizador mineiro Carlosmagno Rodrigues. Através de uma prática bastante particular, Magno, em seus trabalhos, tende a ficcionalizar um certo acervo imagético pessoal, formado geralmente por filmagens caseiras, performances que vão do patético ao tocante, e todo tipo de intimidade que, uma vez legítima para o próprio, se torna objeto de estudo de um eu lírico dos mais complexos.

Em uma espécie de montagem godardiana do descontrole, com direito a uma iconografia gráfica muito particular, personagens reincidentes, dramas familiares e todo tipo de plot point de apelo universal, o realizador constrói uma obra que, se por um lado pode soar repetitiva e irregular em sua função de todo, nos presenteia com pérolas da natureza humana em seus mais variados estados: a leitura reveladora de uma carta amorosa nada amigável em Doriangreen (2008), o mítico jogo de poder de Imprescindíveis (2003), a bricolagem afetiva-niilista de Sebastião, o homem que bebia querosene (2007).

Doriangreen (2008) – Carlosmagno Rodrigues

Doriangreen (2008) – Carlosmagno Rodrigues

São trabalhos que geralmente partem de uma dialética muito forte entre a resignação de seu autor perante seus dramas familiares e uma espécie de tragédia sempre anunciada devido à personalidade anárquica do própria. O caráter intimista das imagens parece legitimar todo ato que for. Como em um jogo de desarmonias em que o que vale é, a cada filme, ir cada vez mais longe. Mais íntimo, mais pessoal, expondo uma certa radicalidade dessa dita política da intimidade. No fim das contas, Carlosmagno Rodrigues é um extremista de si mesmo, e o que nos resta é observar essa batalha sem fim.

Indo para o caminho mais claro de uma ficção convencional, ainda que, remetendo de certa forma ao mesmo conceito da autoficção de Carlosmagno Rodrigues, Noite de Sexta, Manhã de Sábado (2006), de Kleber Mendonça Filho, trabalha também com essa ideia de um aparato móvel íntimo (uma filmadora de 1 CCD em hand-held) para contar uma história visivelmente pessoal em relação à vida afetiva de seu realizador.

A proximidade quase epidérmica e sempre instável da câmera, o preto e branco ruidoso que homogeniza a paisagem que separa os amantes, as atua ções sempre à deriva dos atores, ilustram, outra vez, essa política da intimidade fruto de um aparato possibilitador. Se Carlosmagno vive o cotidiano de uma encenação constante, além de outras performances que visam uma certa desconstrução de sua personalidade como autor/pai/marido/anarquista, Kleber Mendonça Filho busca uma limpeza direta, concisa, regular; sua narrativa é simples e clara, não menos emocional, e sempre dolorosa, como as iconografias instáveis de Carlosmagno.

Noite de Sexta, Manhã de Sábado (2006) – Kleber Mendonça Filho

Noite de Sexta, Manhã de Sábado (2006) – Kleber Mendonça Filho

Em ambos os casos, o de Carlosmagno Rodrigues e o de Kleber Mendonça Filho (em Kleber particularmente o do filme Noite de Sexta, Manhã de Sábado), percebemos o vídeo e o cinema, a prática artística em si, como uma tentativa de integrar um trauma pessoal. Freud já dizia que o trauma é um problema de economia psíquica, ou seja, o tom extremo de uma experiência excede a tolerância psíquica do sujeito, impossibilitando a pessoa em questão de elaborar estímulos que tragam sentido para a experiência da qual foi vítima. O vídeo, nesse caso, é a tentativa de criar esse sentido, de tornar essa experiência palpável, agregadora, simbólica.

Outro sintoma clássico do trauma é a repetição incessante da experiência na mente da pessoa traumatizada, além de outras características obsessivas. Ora, não seria essa a própria essência da montagem dos filmes de Carlosmagno? A repetição simbólica, a obsessão compulsiva por contar os planos em seus vídeos mais recentes, características claras de uma tentativa de criar um sentido, uma ordem qualquer que seja, em meio a um turbilhão de emoções irreconciliáveis.

E, no caso de Kleber, a própria reencenação cinematográfica de um possível relacionamento amoroso, à distância e fracassado, é o sinal dessa tentativa simbólica. Concretizar o trauma para superar o mesmo, usar de um objeto próximo e de fácil manuseio, o dispositivo móvel, para construir uma obra íntima que traga algum sentido para essas experiências.

..

O PLANO PICTÓRICO

Mas nem tudo é drama. Se alguns optam pela possibilidade reconciliadora-subjetiva do dispositivo, existem aqueles que se utilizam de sua simples qualidade plástica, ainda que agregadora de uma ordem emocional igualmente sutil. Em MAN.ROAD.RIVER (2004), Marcellvs L. capta um flagrante banal, e, por que não, também íntimo. Um sujeito anônimo, mera sombra ruidosa, atravessa a extensão de um lago, de uma margem à outra.

Gravado através do que parece ser uma filmadora amadora no limite de seu zoom, a instabilidade da resolução, os pixels à mostra, revelam, nesse simples ato, uma espécie de mergulho impressionista nessa estética digital. Tanto no sentido do ato, a câmera pequena que filma aquele que não sabe que é filmado, quanto no sentido estético, o ruído pictórico. Poderíamos pensar até mesmo no conceito da espessura da imagem videográfica proposto por Philippe Dubois: em oposição à noção da profundidade de campo no cinema, a profundidade da imagem digital é uma profundidade composta por camadas, superfícies, uma qualidade plástica sempre instável que é comum apenas nessa tecnologia.

MAN.ROAD.RIVER (2004) – Marcellvs L

MAN.ROAD.RIVER (2004) – Marcellvs L

O ato aqui não é emocional, mas conceitual. Não se almeja uma metáfora ou uma sacada, apenas uma ramificação da vida acontecendo, simples ou complexa, feia ou bonita, como propõe a série VideoRizoma, do qual o vídeo MAN.ROAD.RIVER faz parte. Marcellvs L., aqui, propõe ainda uma outra política, a do tempo. O próprio artista já disse, depois de uma apresentação dos trabalhos da série VideoRizoma, que “o tempo é político”.

Ao dilatar o tempo em seus vídeos, mais do que aproximar a duração de seus trabalhos a uma temporalidade da vida acontecendo, como se discute ao falar de trabalhos de cineastas como Abbas Kiarostami ou Hou Hsiao-Hsien, entre outros do cinema contemporâneo, o artista parece abrir uma fenda sensorial para outra dimensão que, partindo de atos banais e até marginais, aos poucos inaugura universos próprios, com outras regras e, o que mais nos interessa, novas possibilidades cognitivas. Sem falar em uma certa qualidade totalizadora do plano sequência: como em uma pintura cinematográfica bressoniana, toda a ação acontece naquele mesmo quadro, largo, revelador, agregador de forças. Qualidade essa que nos remete, de alguma forma, à obra da artista plástica Cinthia Marcelle.

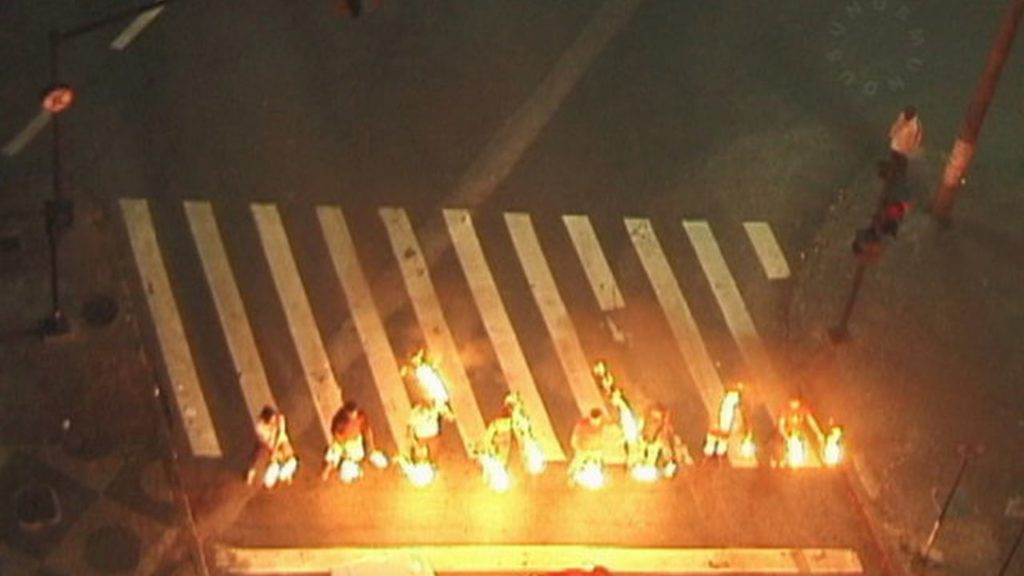

Em seus vídeos, Cinthia Marcelle exercita um certo poder de síntese bastante particular. Através de um modus operandi quase constante – o plano sequência em plongée – a artista realiza pequenos tratados miméticos que lidam geralmente com uma ideia de conectividade e simultaneidade.

Confronto (2005) – Cinthia Marcelle

Confronto (2005) – Cinthia Marcelle

Em seu vídeo Confronto (2005), por exemplo, um grupo de malabaristas confronta um exército urbano de carros em um semáforo aberto. O gesto da subversão constrói a performance da desobediência civil. Além de invocar metáforas mais óbvias e primitivas que concernem à constante luta Homem x Máquina, o trabalho, como todos os outros aqui citados, tem sua funcionalidade justamente na economia do dispositivo. Um simples plano sequência que filma a ação da rua, um recorte preciso e estático. A totalidade plástica que Marcellvs L. trabalha tão bem, funciona, no caso de Marcelle, em prol de uma ação simbólica, planejada.

Essa totalidade pictórica característica da artista é ainda mais clara no vídeo Cruzada (2010), quando, através do mesmo plano sequência em plongée, dessa vez em uma encruzilhada, vemos vários músicos, tocando instrumentos distintos, surgindo dos quatro cantos da tela, se encontrarem em um jogo geométrico de cores. Uma desorientação rica na prática dramatúrgica, mas ainda assim econômica e extremamente precisa em sua captação e em seu conceito de mise-en-scène. Ainda que o espetáculo seja grandioso, o dispositivo é o mesmo.

Marcellvs L. e Cinthia Marcelle, hoje, parecem ser aqueles que, acima de tudo, levam o dispositivo às últimas consequências, nas mais variadas formas. E o mais instigante, com uma simplicidade e um apuro minimalista sempre afiado. Talvez o fato de ambos trilharem o caminho das artes visuais, e não do cinema, facilite nessa iberdade conceitual, tanto no sentido da ressignificação do lugar da câmera, como no sentido estético, uma busca muito mais direta e universal, sempre intuitiva.

Cruzada (2010) – Cinthia Marcelle

Cruzada (2010) – Cinthia Marcelle

Não são artistas interessados em contar uma história ou tecer fiapos narrativos. A busca aqui é próxima de um objeto audiovisual artesanal. São criadores que usam dessa linguagem para fundar novas possibilidades, outras formas de olhar e lidar com o cotidiano, conceitualizar ações e trazer à tona uma dimensão que encontra no cinema um modo de se conceber uma nova visão de mundo.

..

UMA POLÍTICA DO OLHAR

Se em Marcellvs L. a política da intimidade (o dispositivo anônimo) gerou a política do tempo (a dilatação conceitual em resposta ao tempo da vida acontecendo), em Roberto Bellini essa intimidade gera uma outra política, a do olhar: a política da vigilância.

Em Teoria da Paisagem (2005), Bellini parte de uma ação contemplativa, filmar o horizonte e as nuvens ao entardecer de uma cidade do Texas, mas acaba gerando, indiretamente, uma ação política. Na medida em que vemos as imagens de contemplação no começo do vídeo, ouvimos uma voz anônima, em inglês, que questiona aquele ato. Um policial norte-americano aborda Roberto Bellini e pergunta o motivo daquela filmagem, mas o artista é esperto o suficiente para deixar sua câmera ligada e capta todo o diálogo. Ou seja, enquanto ouvimos o discurso alienado do policial, que invoca até mesmo os acontecimentos de onze de setembro para justificar sua política, vemos, na tela, o contradiscurso de Bellini, que continua gravando aquelas imagens, em um primeiro momento plácidas, mas que no decorrer do vídeo revelam em sua superfície uma tensão latente.

Teoria da Paisagem (2005) – Roberto Bellini

Teoria da Paisagem (2005) – Roberto Bellini

A política da vigilância no trabalho se dá justamente nessa dialética entre som e imagem, discurso e contradiscurso, ação ingênua perante um mundo em suposta ameaça constante e ação de autoridade perante o simples ato de filmar. Hoje em dia, nós, cidadãos vigiados a todo momento, não teríamos também o direito de vigiar?

Se o vídeo de Roberto Bellini não faz essa pergunta de forma direta, mas, claro, constrói um contexto que provoca essa e outras questões, é exatamente essa a pergunta que Igor Amin faz para o segurança de um supermercado, enquanto o artista grava, com seu celular, a câmera de vigilância do estabelecimento que o filma. Ou seja, o artista filma a câmera que o filma, um confronto conceitual e simbólico, duas lentes que apontam uma para a outra como duas armas em um embate do olhar.

O projeto Nem só o que anda é móvel, liderado pelos artistas Igor Amin e Vinícius Cabral, parte de ações muitas vezes simbólicas como essa para evidenciar uma certa semiótica da vigilância e dos novos meios. Utilizando-se de registros instáveis e ruidosos, os vídeos da dupla mantêm uma linha de força bastante particular que vislumbra não só conceitos de vigilância e olhar, mas uma certa representação subversiva da mídia que nos cerca, desconstruindo um imaginário globalizado que toca em questões como atentados, suicídios simbólicos, terrorismo e outras manifestações sempre presentes no cotidiano jornalístico. Uma paisagem sempre instável daquilo que nos chega através da TV e da internet, porém subvertida em uma estética do detrito, da baixa resolução, caso exemplar de Mohammed Gameover (2008).

Moyses Dentista (2006) – Igor Amin e Rodrigo Pazzini

Moyses Dentista (2006) – Igor Amin e Rodrigo Pazzini

O projeto, em sua magnitude, dividido por playlists temáticas e sempre irônicas, constrói um painel digital que vislumbra tanto ações mais diretas, frutos de intervenções que se apropriam do próprio dispositivo tanto como gerador de uma situação simbólica (como no vídeo Moyses Dentista [2006]), quanto dessas pinturas tecnológicas da baixa resolução, sempre instigantes tanto em suas possibilidades plásticas como políticas.

Essa mesma estética, digamos, lo-fi impressionista, nos remete a outra obra que também se utiliza de um símbolo contemporâneo audiovisual para construir uma dialética sintomática de seu tempo: O fim do homem cordial (2004), trabalho de Daniel Lisboa.

No curta, Lisboa simula uma espécie de vídeo terrorista, como aqueles divulgados pela Al-Qaeda ou outras facções do gênero: um senador baiano sequestrado aparece amarrado, enquanto os sequestradores anunciam o fim do coronelismo no estado.

O artista também se apropria de imagens de um telejornal baiano, modificando a voz de seus apresentadores e inserindo legendas, dando a entender que o vídeo em questão estaria sendo exibido dentro do jornal como uma exigência dos sequestradores. Além de lidar com esse imaginário internacional das imagens terroristas, e, de certa forma, até mesmo prever o que aconteceria em 2006 no Brasil, quando a TV Globo foi obrigada a divulgar um vídeo-manifesto do PCC depois de o grupo sequestrar um repórter e um técnico da emissora, Lisboa parece lidar com uma estética das frequências. Sinais clandestinos e outras interferências simbólicas são sempre simulados em seus vídeos, como se através da apropriação desse ruído fosse possível vislumbrar um questionamento marginal, um sinal perdido que revela uma faceta invisível aos olhos conservadores da televisão ou de qualquer outro meio de comunicação interessado em manter uma imagem estável do poder político.

O fim do homem cordial (2004) – Daniel Lisboa

O fim do homem cordial (2004) – Daniel Lisboa

O vídeo Frequência Hanói (2006) parte também dessa mesma ideia: um presidiário utiliza-se de uma tecnologia clandestina, no caso, um celular dentro de uma penitenciária e, através de uma fala livre, esse homem revela sua origem, sua revolta e traça uma espécie de manifesto que é sempre entrecortado pelo som ruidoso das frequências ilegais e pela imagem de cabos elétricos e telefônicos que se conectam pela cidade.

Essa geometria instável das comunicações, do vídeo terrorismo ao celular clandestino, evidencia outra vez uma ética do olhar e do filmar. A simulação desses dispositivos na obra de Lisboa é outro indicativo de uma geração que, como aquela de Igor Amin e Vinícius Cabral do projeto Nem só o que anda é móvel, ao invés de permanecer passiva perante essa nova ordem das imagens, essa semiótica do poder, é bastante feliz ao se apropriar dessas mesmas estratégias e criar obras subversivas nesse sentido.

Ainda nessa ideia de um dispositivo indicador de novas relações de intimidade com o meio, temos um exemplo bastante ambicioso, tanto em sua forma – um inteligente jogo de apropriações partindo de material amador – como em seu conteúdo, revelador de um grupo sintomático que tem na obsessão pelo registro a sensação de uma experiência total. Trata-se do longa-metragem Pacific (2009), de Marcelo Pedroso.

O filme é formado por registros de viagem filmados pelos próprios turistas e, além de agrupar boa parte dos conceitos já analisados até aqui (o aparato móvel que revela a intimidade, as ambiguidades da ética do olhar, a obsessão pela vigilância e etc.), a obra de Pedroso vai além, utiliza-se do microcosmo de um cruzeiro de luxo para vislumbrar todo tipo de possibilidade contemplativa e sede por um espetáculo sempre à disposição (e que o navio está sempre preparado para oferecer).

Impossível não pensar em Filme Socialismo (2010), filme de Jean-Luc Godard, que também utiliza-se de uma operação semelhante, pelo menos na escolha do navio como um ecossistema simbólico, mas vai para um caminho distinto ao construir uma dialética entre a historicidade de certas imagens e acontecimentos míticos dos ambientes por onde o navio passa e o ambiente burguês-espetacular e suas mil resoluções em que habitam seus passageiros.

O filme de Pedroso está mais interessado em expor as particularidades e as estratégias sempre curiosas que esses novos agentes subjetivos, munidos de uma câmera móvel, têm a oferecer. A principal ideia que a obra questiona, e que é extremamente sintomática dessa nossa geração que tem uma câmera sempre à disposição, é a sensação de que apenas através do registro filmado/fotografado uma experiência se torna concreta.

Para os tripulantes do Pacific, não basta olhar os golfinhos que nadam junto ao navio, é preciso gravá-los de todos os ângulos possíveis. Não basta dançar na pista de dança ou presenciar um espetáculo musical, é preciso documentar o que se olha, da mesma forma que em qualquer show ou apresentação ao vivo nos dias de hoje, iremos nos deparar com as mesmas centenas de mãos segurando celulares e e outros dispositivos de captação.

Pacific (2009) – Marcelo Pedroso

Pacific (2009) – Marcelo Pedroso

Esse deslumbre, se por um lado é aceitável, visto a necessidade quase instintiva do ser humano em simplesmente guardar para si aquilo que considera único, por outro, até que ponto a própria experiência não acaba se desfalecendo nessa preocupação constante em gravar tudo o que nos cerca? Nos dias de hoje, muitos preferem apreciar um acontecimento pelo viewfinder da câmera a de fato contemplar diretamente o objeto desejado, o que, de alguma forma, até mesmo limita a tentativa de uma experiência satisfatória.

Como o filme de Pedroso parte de um material bruto – e ele funciona justamente porque aceita essas imagens como brutas, sem tentar criar uma dinâmica especial, mas simplesmente organizando uma ordem natural de acontecimentos – esse paradoxo é ainda mais revelador, visto que além desse registro obsessivo, existe uma encenação por parte daqueles que filmam e são filmados: todos conversam diretamente com a câmera, pedem por depoimentos de seus companheiros de viagem, fazem paródia de si mesmos, constroem personagens alegres e sempre bem dispostos. Ou até mesmo invocam um status, como o casal que faz questão de anunciar para a própria filmadora que foi convidado para um coquetel com o comandante.

Para quem eles estão falando? Quando Pedroso se apropriou de tais imagens, elas já existiam, nenhum cinegrafista sabia que aquilo iria se tornar um filme com um público de fato. Qual a finalidade de tantas horas de gravação? A câmera, pelo simples fato de captar uma realidade sempre limitada, pode dar a ilusão de uma outra dimensão, uma segunda realidade, aquela em que nós escolhemos quem somos, aquela em que podemos ser sempre pessoas alegres e bem humoradas, sempre apreciando experiências únicas e inesquecíveis.

É como se, mesmo que inconscientemente, quando podemos eleger o que vai ser lembrado – ou seja: o que foi gravado pela câmera – temos a possibilidade de escolher quem somos, o quanto nos divertimos, como somos felizes. Se Pacific funciona dentro dessa outra realidade, aquela fundada pela câmera, um dos objetivos do filme é justamente o de trair esse movimento, já que, depois de tantas imagens, de tantos espetáculos e “novas experiências”, essa realidade já soa entediante e mesmo plastificada, sem ironia ou qualquer tipo de manipulação por parte do diretor/montador. O devir desse material bruto já é mais do que suficiente para nos atestar uma encenação desse mundo criado pela simples presença do dispositivo.

A INTIMIDADE QUE REVELA UM MUNDO

Em todos os exemplos aqui citados, o dispositivo de captação é um meio revelador de uma intimidade. Cada um à sua maneira, esses trabalhos não revelam apenas as intenções de seus autores, mas são sintomas de uma linguagem cada vez mais presente nos nossos dias.

Se para escrever um poema basta um lápis e uma folha de papel, um gesto mínimo e econômico, o mesmo pode acontecer com a imagem em movimento. Um gesto revelador que, ao mesmo tempo em que se mostra cada vez mais democrático, também denota uma fragilidade constante. Se um verso necessita de uma boa escolha de palavras, uma imagem filmada também deve ser colhida com certa meditação. E da mesma forma que é concentrando-se em si mesmo que o poeta revela um mundo, o criador de imagens em movimento também descobre novos e instigantes lugares, funda novas possibilidades e relações sensoriais ainda pouco exploradas, quando simplesmente olha para si. Seja com uma exposição mais direta, como nos trabalhos de Carlosmagno Rodrigues e no curta-metragem de Kleber Mendonça Filho, dois casos em que o afeto subjetivo da parte dos realizadores é o que direciona a obra. Seja nas imagens totalizadoras de Marcellvs L. e Cinthia Marcelle, dois pintores do cinema que evocam o plano sequência como uma experiência plástica e geradora de outras dimensões audiovisuais. Seja no dispositivo e na apropriação como guia de uma ética de olhar, como nos trabalhos de Roberto Bellini, Igor Amin, Vinícius Cabral, Daniel Lisboa e Marcelo Pedroso.

São todos artistas que partem de um gesto econômico, mas que constroem conceitos provocadores e distintos entre si, reveladores de uma estética que, se fundada por gestos delicados e certeiros, evoca todo um mundo de novas possibilidades perante o ato do gravar, fotografar, editar. Segurar uma câmera, enfim.

Publicado originalmente na livro “Cinema de garagem: Panorama da produção brasileira independente do novo século” em Julho de 2012.