O drama interno das imagens e dos sons em Robert Bresson

.

Entre todos os grandes autores do cinema moderno, poucos se propuseram a redefinir tão radicalmente a própria natureza da imagem cinematográfica quanto Robert Bresson.

Sua obra não apenas subverteu as convenções dramáticas do cinema narrativo, mas instaurou uma nova ontologia da forma fílmica.

Ao nomear seu método de cinematógrafo, Bresson propôs uma distinção fundamental entre o que seria o “cinema” convencional ( herdeiro direto do teatro) e uma escrita autônoma de imagens e sons, capaz de revelar, e não simplesmente representar, as experiências humanas mais íntimas.

Essa distinção, que à primeira vista pode parecer terminológica, revela na verdade um posicionamento filosófico sobre o fazer cinematográfico.

Para Bresson, filmar não era encenar, mas descobrir. A câmera, em vez de reproduzir gestos e entonações de atores, deveria evidenciar as relações invisíveis entre planos, entre sons e silêncios, entre corpos e espaços.

O drama não se manifesta na atuação, mas no movimento interno da forma, um movimento metafísico que emerge do contato entre imagens e sons.

Analisar a filmografia de Bresson, portanto, é investigar uma das tentativas mais radicais de libertar o cinema de sua herança teatral. É examinar como, a partir de uma aparente frieza, seus filmes atingem uma emoção depurada e reveladora que não nasce do espetáculo, mas da ascese.

–

ANJOS DO PECADO (1943)

É um filme que já traz elementos que depois vão se tornar marca registrada do Bresson, mas ainda dentro de uma forma mais “clássica” de filmar.

A trajetória da Anne-Marie é quase um esboço daquele percurso santificador que ele vai repetir nos outros filmes. Um movimento em direção ao transcendental, mas que ainda está envolto numa narrativa mais tradicional.

Mesmo assim, a precisão das cenas já é muito particular: elipses, cortes secos, passagens de tempo que dão a sensação de que estamos vendo apenas o essencial, como se cada gesto fosse cuidadosamente destilado.

É um filme que funciona mais por intervalos e ausências do que pela exposição direta. O plano único da Thérèse comprando a arma que precede ao homicídio e todas as cenas posteriores são um ótimo exemplo disso.

Outra coisa que chama a atenção é a materialidade dos espaços. O quarto de Anne-Marie, a cela de Thérèse, já existe ali esse olhar para os objetos e ambientes como presenças ativas, quase tão significativas quanto os personagens. Algo que será levado ao limite em Um Condenado à Morte Escapou (1956), em que cada detalhe físico do espaço é fundamental para o sentido da obra.

No fim das contas, é um Bresson “em formação”, mas que já mostra uma economia narrativa e uma densidade espiritual.

–

AS DAMAS DO BOIS DE BOULOGNE (1945)

As Damas do Bois de Boulogne parece estar em trânsito entre duas tradições. Ao mesmo tempo em que tem toda a moldura de um melodrama francês à moda de um Max Ophüls – amor, morte, tragédia – ele já deixa escapar um certo rigor bressoniano quase desconfortável.

O centro da história é um jogo de manipulações, mas a maneira como o Bresson filma o drama não aposta nos grandes gestos ou na eloquência dos diálogos. Pelo contrário, são os silêncios, as pausas e os olhares desviados que carregam o peso real. É como se as emoções principais estivessem sempre naquilo que não é dito.

Paris, aqui, não tem nada de idealizado. Não existe glamour ou brilho. A cidade aparece dura, fria, cinzenta. Uma espécie de anti-Paris, despojada de romantismo. E isso cria um contraste com a estrutura de “drama clássico” da trama, que em outras mãos poderia soar novelesca.

No final, a Agnès acaba representando aquela figura feminina que atravessa tudo como uma espécie de mártir e ganha contornos quase santificados, ainda mais com a sua morte sendo sugerida como um ato de pureza ou expiação. Mas sem símbolos fáceis ou filtros expressionistas. O Bresson já trabalha na chave da economia.

É um filme que ainda se apoia no melodrama, mas ao mesmo tempo o desmonta por dentro e que anuncia, mesmo em sua forma mais contida, a depuração radical que vai marcar todo o cinema dele dali em diante.

–

DIÁRIO DE UM PÁROCO DE ALDEIA (1951)

O Diário de um Pároco de Aldeia já nasce como um filme de ruptura, mesmo que ainda preso a uma forma narrativa relativamente mais convencional.

O Bresson parte do romance do Bernanos e, em vez de transformá-lo num melodrama piedoso como era a regra do cinema francês da época, reduz tudo ao essencial. Vozes, silêncios, gestos mínimos e a própria carne de um rosto.

O diário vira quase uma segunda camada de tempo: uma voz que não é só confissão, mas uma consciência à parte, que observa e analisa o que a própria vida não dá conta.

É revelador que o Bernanos tenha rejeitado a primeira adaptação do romance (escrita pelo Aurenche e Bost), porque o que Bresson faz é exatamente o oposto do “cinema literário” deles. Não existe ornamento ou psicologia explicada, e sim uma fidelidade material ao texto que rejeita as suas ilustrações mais descritivas.

No meio disso, a fé do padre aparece sempre atravessada pela dúvida. Ele acha que está falhando, que está desservindo a Deus, mas é justamente aí que o filme encontra a graça. É o santo oculto, como o próprio Bernanos observa, aquele que nunca percebe a própria santidade.

É nesse filme que Bresson começa a experimentar de fato com os modelos (atores não profissionais). O rosto não é interpretativo e não tenta passar emoção, mas funciona como presença pura.

André Bazin falava que não é o reflexo momentâneo do que o personagem diz, mas uma permanência: a máscara de um destino espiritual.

E, em termos estéticos, Bresson intensifica isso ao isolar os rostos no enquadramento: roupas escuras, fundos desfocados, aproximações que parecem suspender o personagem no espaço.

O padre tem um rosto quase infantil, ingênuo; Chantal carrega um ar de crueldade. Nada disso é, exatamente, atuação. É mais fisiognomonia, a expressão carnal como dado bruto do ser.

–

UM CONDENADO À MORTE ESCAPOU (1956)

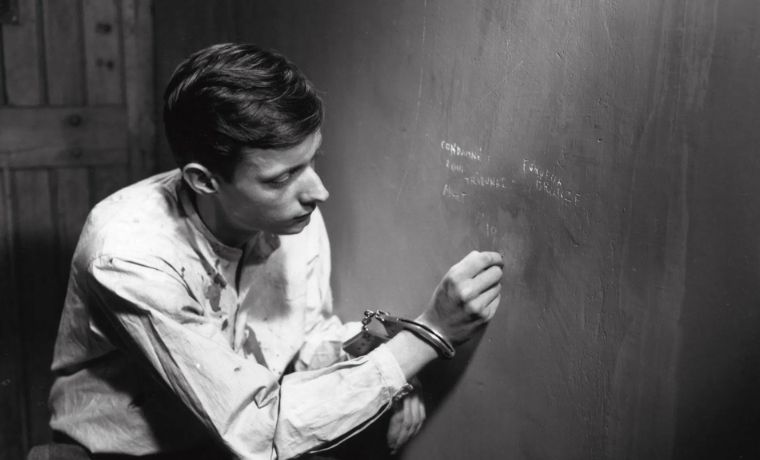

Bresson pega o relato real de um prisioneiro da Resistência e transforma essa história de fuga em algo que não é só sobre escapar da prisão, mas sobre um processo de purificação.

Um processo em que objetos comuns ganham um peso quase litúrgico. Uma colher, um pedaço de arame, uma corda trançada. Não são apenas utensílios, são a materialização da disparidade de um personagem que deixa de ser ele mesmo para encarnar a vontade da fuga.

O próprio Bresson dizia que esses objetos deveriam estar nos créditos porque carregam mais “drama” do que os atores. E é verdade, ver o Fontaine cavando em silêncio com uma colher tem mais tensão do que muito thriller barulhento.

O filme é praticamente editado pelo som. Passos, portas rangendo, tiros ao fundo, a voz off seca do Fontaine. A cela dele parece crescer ou diminuir de acordo com o que a gente escuta.

O mundo fora da tela chega pelos ruídos, e a cada barulho existe o risco de morte. É um suspense feito de minúcias em que uma tábua rangendo vira evento dramático.

E no fundo, o filme é sempre atravessado por essa sensação de predestinação. Tudo parece se alinhar para que Fontaine escape, enquanto outros não têm a mesma sorte.

Existe algo de arbitrário nisso – ou até jansenista, como o Paul Schrader sempre aponta – e Bresson filma essa arbitrariedade como se fosse graça. Como se a fuga fosse menos resultado da engenhosidade do Fontaine e mais de um vento invisível soprando “onde quer”.

Se o Diário de um Pároco ainda era meio de transição, esse aqui é o momento em que o Bresson realmente cristaliza o ciinematógrafo dele.

Atuação apagada, elipses duras, decupagem que nunca entrega o espaço todo, mas recorta em pedaços de corpos e objetos. O filme é um cinema de fragmentos, que no fim se organiza em algo maior, como a própria fuga do Fontaine.

–

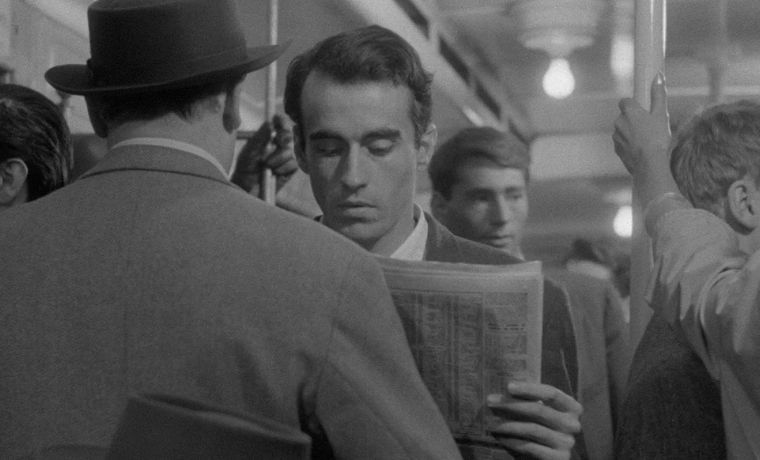

O BATEDOR DE CARTEIRAS (1959)

Gilles Deleuze comenta no Imagem-Tempo que, em Bresson, as mãos não servem apenas para executar ações motoras (pegar, segurar, agir), mas acabam assumindo o papel do rosto. Elas se tornam superfícies de afecção: expressam estados, intenções, crises.

Isso norteia a decupagem. O ambiente não é mais construído a partir de um olhar que organiza a cena, mas sim pelo gesto.

O corte, o travelling ou a panorâmica não existem para mostrar o ambiente de forma contínua, como num cartão-postal. Mas é um ambiente que emerge do movimento da mão.

Na famosa sequência da estação de Lyon, por exemplo, a câmera e a montagem são guiadas pela coreografia dos dedos. Um gesto termina e o corte acontece; uma mão desliza e o quadro se abre para revelar o ambiente. É o que o Deleuze chama de “espaço tátil”.

O rosto, que no cinema clássico carregava a expressão dramática, é deslocado. Michel é um rosto opaco, quase indiferente. A sua interioridade não aparece na fisionomia, mas nos dedos que agem de modo obsessivo, quase automático.

É como se o corpo fosse partido em fragmentos. Um rosto que não sente, uma mão que sente demais.

Esse deslocamento é fundamental porque liga a questão moral do filme ao seu estilo. O roubo, para Michel, é racionalizado, é uma “teoria” de que alguns homens são extraordinários e podem transgredir a lei.

Mas o gesto trai essa racionalidade: a mão funciona como sintoma, como expressão automático de um “totalmente outro”, de uma crise que escapa ao controle consciente. Ele acredita estar acima da moral, mas a sua fisicalidade revela que ele está submisso a algo maior.

O final é brutal na sua simplicidade. Michel passa o filme inteiro isolado, reduzido aos gestos mecânicos das mãos, e só na prisão encontra verdadeira liberdade.

A graça chega de forma arbitrária através de Jeanne. O rosto que antes era opaco finalmente se abre para o outro.

–

O PROCESSO DE JOANA D’ARC (1962)

Por ser um dos filmes mais econômicos do Bresson, é também um dos que melhor enfatiza um elemento espiritual que limita os sentidos da protagonista.

O modo como o diretor reduz boa parte da decupagem a planos médios e a uma dinâmica básica de plano e contraplano reforça essa ideia de um mundo que é apreendido através de uma perspectiva asceta e limitada.

A santidade preserva a protagonista de qualquer aproximação com aquela realidade injusta e a mantém, constantemente, a uma distância segura de tudo.

Mesmo quando o filme mostra uma cena externa, o Bresson filma como se fosse uma interna justamente pra limitar toda perspectiva a essa visão espiritual que limita os sentidos da Joana.

Nesse aspecto, os closes e planos detalhes pontuais funcionam como elementos que não só conectam os espaços isolados (como é de praxe em alguns filmes do Bresson), mas revelam uma trajetória cíclica da personagem por esses mesmos ambientes que nunca a contaminam.

Uma trajetória que, aos poucos, como diz o Deleuze sobre o filme, revela uma Via Crúcis da Santa. É como se o Bresson filmasse uma versão asceta da Paixão de Cristo.

Cada uma das fases desse sofrimento é exposta no seu nível institucional (o processo em si, o registro histórico do julgamento), mas a partir do automatismo das respostas da Joana, ele também evidencia uma espécie de fratura induzida entre a sua humanidade e a sua santidade.

O método do Bresson – ao contrário do método do Dreyer, que encontra a santidade pela extrema humanização do rosto – expõe uma humanidade que só se revela em pequenos momentos e gestos específicos (o choro no início, os pés marcados que caminham).

É como se a santidade concebesse à personagem uma espécie de redoma invisível ao redor do seu corpo. Ela age de modo automático, mas, igualmente, de modo seguro, e faz com que todos os espaços em que passa também expressem essa assertividade.

Os cenários perdem o seu significado e sua particularidade porque estão, eles mesmos, submissos a essa ideia de uma transcendência que se dá pela anulação dos sentidos.

–

A GRANDE TESTEMUNHA (1966)

Para Bresson, que sempre buscava eliminar qualquer traço de atuação dramática nos seus filmes, o burro se torna o “modelo” perfeito: incapaz de fingir, incapaz de representar. Ele apenas existe diante da câmera.

O filme acompanha a trajetória de Balthazar, que passa de dono em dono ao longo dos anos, sempre submetido a diferentes formas de crueldade. Uma crueldade que não vem de um “mal absoluto”, mas do tédio, da ignorância, do egoísmo banal dos homens.

Gérard, por exemplo, é cruel sem motivo profundo, quase por diversão. E o burro, sem reagir, apenas suporta. Como disse o Deleuze, o animal é apenas o receptáculo dos efeitos das escolhas humanas.

O que acontece então é que todo o drama humano é projetado nele. O burro, por si só, não expressa nada. Mas quando aparece ao lado da Marie ou do Jacques, nós carregamos para ele a afetividade desses personagens.

Quando o vemos diante de outros animais, o diferenciamos porque já conhecemos o seu passado. Ou seja: é o espectador que atribui sentido, memória, dor e até uma forma de santidade a esse ser que, por natureza, escapa.

Esteticamente, o filme marca uma diferença em relação aos anteriores do Bresson. Se O Processo de Joana d’Arc e Um Condenado à Morte Escapou eram filmes de enclausuramento, fechados em espaços restritos, aqui existe uma abertura maior ao exterior.

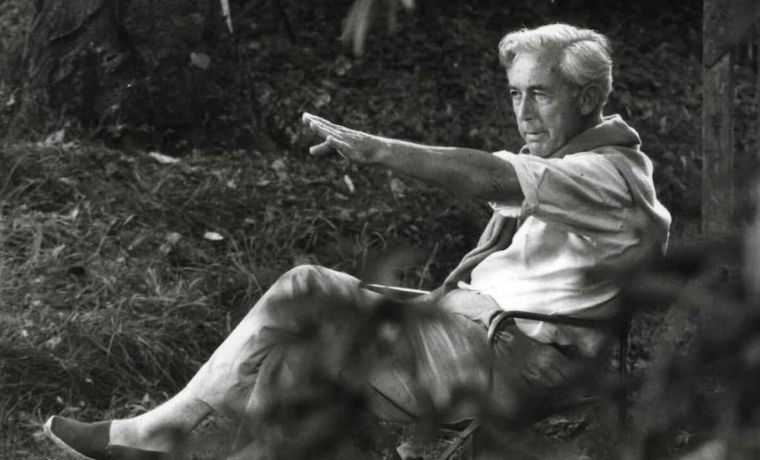

Balthazar passa por fazendas, padarias, circos, estradas, campos. Bresson até comentou em entrevista que só depois percebeu que três quartos do filme se passavam ao ar livre.

Mas, mesmo nessa aparente abertura, a decupagem continua austera: closes no rosto do burro, fragmentos de corpos humanos, cortes secos que pulam anos inteiros.

É um filme de elipses radicais. Em uma cena o burro chega ao circo, na seguinte já está adestrado; em outro momento ouvimos que ele está doente há meses, mas só entendemos isso porque um personagem menciona.

A vida do animal avança em cortes, como se o tempo escorresse sem que ele tivesse consciência disso. E o espectador, como ele, só percebe as mudanças pelos detalhes.

A fotografia, por se passar tanto em externas, dá mais ênfase à luz natural. Existem momentos em que a presença do sol, dos reflexos sobre os rostos e objetos, parece mais forte do que nos outros filmes do Bresson. É como se essa luz reforçasse a experiência do animal em uma vida exposta e entregue ao mundo.

No paralelo entre personagens, Bresson coloca Marie como uma espécie de “duplo humano” do burro. Ambos sofrem abandono e violência, mas com uma diferença fundamental. Marie reage, julga, se revolta, ainda que de maneira limitada. Já Balthazar apenas suporta, e por isso se aproxima de uma figura santificada.

Não é à toa que o filme culmina naquela procissão em que o próprio burro é incensado, e depois na sua morte entre ovelhas, acompanhado pela música do Schubert. Uma imagem ritualística e litúrgica em que o animal encontra a paz no repouso final.

–

MOUCHETTE – A VIRGEM POSSUÍDA (1967)

O Bresson filma a personagem como um ser quase “semianimal”, para usar a expressão de Jean Sémolué. Ela é arisca, instintiva, reage aos outros mais como um animal encurralado do que como uma jovem “humana” no sentido social.

Não à toa, o próprio Bresson a compara a um bicho de caça: pronta para atacar, pronta para se defender, mas incapaz de encontrar um espaço próprio no mundo.

Esse lado animalizado é reforçado formalmente. Mouchette é um dos filmes do Bresson com menos diálogos, quase o inverso do Diário de um Pároco, em que a palavra era central.

Aqui as relações se dão mais por gestos, sons e silêncios. O entorno da personagem é áspero e seco, como se fosse um ambiente “não humanizado”: o bar onde o pai vende bebida sem trocar uma palavra, a casa onde cada demanda – o bebê, a mãe doente – aparece isolada por luz pontual, como se o mundo dela fosse sempre fragmentado em pequenas pressões claustrofóbicas.

Na decupagem, Bresson radicaliza essa fragmentação: alterna planos gerais (mais do que em outros filmes) com planos fechados em mãos, rostos e objetos.

É um filme em que o espaço nunca é contínuo, mas quebrado, como se traduzisse a experiência sensorial de uma adolescente esmagada por tudo. E mesmo quando existem planos médios, a sensação é de isolamento. Mouchette aparece quase sempre sozinha nos cantos dos ambientes, separada dos outros.

A luz também reforça essa falta de vida interior. É mais chapada e homogênea, sem dramatização. As cenas diurnas, especialmente após a morte da mãe, têm uma frieza que lembra os dois últimos filmes do Bresson (O Diabo, Provavelmente e O Dinheiro). Não existe contraste dramático, mas um retrato neutro e seco, como se Mouchette já estivesse apagada do próprio espaço.

O final, com o suicídio, sintetiza o efeito transcendental típico de Bresson. Ela rola pela encosta, cai na água, e a superfície se fecha calma, sem violência.

Assim como em O Processo de Joana d’Arc, o corpo desaparece, e o que resta é a imagem de estase – aqui, o lago calmo – acompanhada pelo Magnificat. A música, segundo o diretor, não funciona como mero reforço, mas como moldura cristã misteriosa, que envolve a morte em uma ambiguidade: ao mesmo tempo gesto instintivo e gesto tocado pela graça.

É uma das representações mais brutais e silenciosas que Bresson fez da condição feminina: a experiência de mulher e de morte vivida de modo opressor, automático, quase sem consciência.

Por isso Mouchette está mais próxima de Balthazar do que de Joana d’Arc – não é a heroína que se eleva pela palavra ou pela fé, mas a criatura vulnerável que sucumbe, e que talvez, justamente nesse sucumbir, toque o sagrado.

Se os filmes anteriores ainda tinham uma teologia mais explícita, Mouchette marca uma virada. A partir daqui, a mística em Bresson se torna mais negativa, secularizada, sempre rondando o silêncio de Deus no mundo moderno.

–

UMA MULHER DELICADA (1969)

Bresson sempre teve uma tendência a trabalhar no limiar entre o visível e o invisível, entre aquilo que a câmera mostra e o que escapa.

Em Uma Mulher Delicada, esse limiar se torna ainda mais radical, porque toda a estrutura já nasce de uma ausência. O filme é uma longa vigília do marido sobre o corpo da esposa que se matou.

A narração dele, em off, tenta preencher esse vazio reconstruindo lembranças, mas tudo que surge são fragmentos, episódios desconexos, pedaços de uma vida que nunca chegam a decifrar a opacidade daquela mulher.

Tecnicamente, é talvez um dos filmes mais experimentais dele. O modo como trabalha as elipses chega a ser extremo. E os flashbacks aparecem como saltos abruptos, costurados por sons que atravessam as cenas – passos que continuam de um espaço a outro, música que se prolonga entre o presente e o passado.

É um uso do som como transição que já aparecia em Um Condenado à Morte Escapou, mas aqui assume uma potência diferente, porque conecta ambientes, linguagens e até percepções distintas.

E a ideia de “linguagens” é central. O marido lembra de quando foram ao teatro, ao cinema, ao museu, quando ouviram uma música, quando ela se encantou por flores ou por um livro. Cada lembrança é filtrada por uma arte e por um estímulo.

É como se a tentativa dele de compreender a disparidade da esposa passasse por buscar sinais nessas linguagens externas, mas, como o próprio Paul Schrader diz, a disparidade está fora do alcance da linguagem. No fundo, é uma busca inútil.

Outra questão forte, que passa a se tornar central na filmografia do Bresson a partir desse filme, é a do mundo moderno. Esse foi o primeiro filme colorido dele e já traz um cenário cheio de estímulos: discos, TV, museus, tapetes, biombos, cortinas verdes, livros, quadros.

Diferente da pobreza quase ascética de Joana d’Arc, aqui o apartamento é cheio de coisas, mas essa abundância só reforça a sensação de prisão.

Não é uma prisão física, mas uma prisão de estímulos, de consumo, de moral rígida do marido que a trata como propriedade. O apartamento é sufocante, uma prisão “moderna” que corrói por dentro.

No final, a personagem da mulher, depois de flertar com a ideia de se moldar ao papel de “boa esposa”, coloca a echarpe branca, sorri no espelho como se posasse para um retrato e se mata.

Mas diferente da Mouchette, em que a morte tem uma dimensão quase natural, aqui a estase é dura e material. O corpo permanece, o caixão é pregado. Não existe dissolução no mistério da graça, mas uma constatação brutal da ausência de Deus. Ou, como uma cena no início sugere, de um mundo onde se prefere o ouro do crucifixo ao próprio Cristo.

Junto com o Mouchette, marca uma virada na obra do Bresson. A partir daqui, a transcendência não vem mais como uma promessa de redenção, mas como a exposição de um vazio.

Os personagens já não encontram a graça com clareza. O máximo que se encontra é uma ambiguidade insuportável, um silêncio em que não sabemos se a morte é sacrifício ou puro fruto dessa ausência.

–

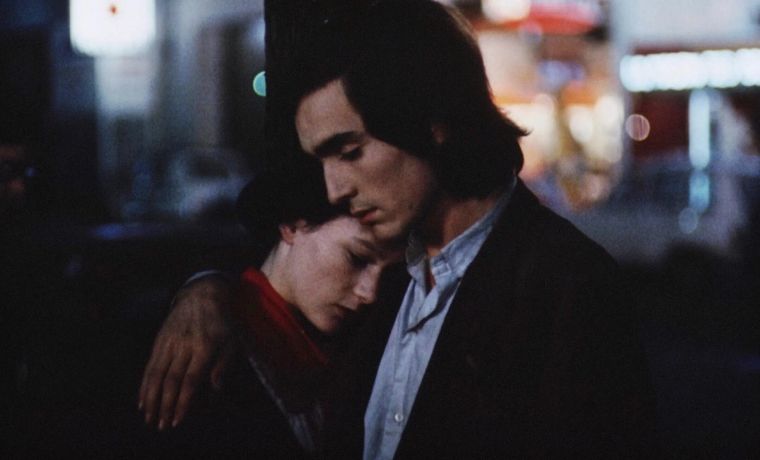

QUATRO NOITES DE UM SONHADOR (1971)

Entre todos os filmes do Bresson, Quatro Noites de um Sonhador talvez seja aquele em que a frieza calculada do diretor encontra, paradoxalmente, o seu lado mais sentimental.

Mas é um sentimentalismo que não vem de uma encenação explícita ou de uma manipulação melodramática, vem justamente do choque entre o mundo idealizado do protagonista e o mundo indiferente que o cerca.

Jacques é um pintor solitário, um verdadeiro sonhador à deriva, e seu encontro com Marthe – uma jovem prestes a se atirar no Sena após ser abandonada pelo amante – é a fagulha que ativa esse desencontro fundamental entre ideal e realidade.

Ao longo de quatro noites, caminhando pela Paris noturna, eles criam uma intimidade ambígua, uma cumplicidade que nunca chega a se realizar plenamente. Jacques projeta nela a possibilidade de um amor puro, enquanto Marthe permanece presa ao homem ausente que, no fim, retorna para levá-la de volta.

O que sobra para o jovem é a solidão e a arte – sua pintura e o gravador, em que fabrica versões idealizadas daquilo que viveu.

Tecnicamente, o filme se distancia levemente da rigidez ascética de outros trabalhos do Bresson. A decupagem é mais “fluida”, menos restritiva, especialmente nos diálogos. É uma câmera que parece mais observacional, mas ainda impositiva.

O ambiente noturno de Paris, com suas luzes borradas ao fundo e rostos meio sombreados, cria uma melancolia que não depende da estilização forçada, mas da própria matéria urbana que o Bresson registra. É um realismo impregnado de romantismo.

A presença dos números musicais reforça essa lógica. Eles não funcionam como trilha manipuladora, mas como acontecimentos independentes dentro do fluxo da narrativa.

Quando os dois personagens param para ouvir/assistir a uma canção ao vivo com o Marku Ribas em um barco que passa, o filme parece suspender a trama para registrar um fragmento da realidade. É um parêntese, mas também um comentário sobre o modo como os personagens são espectadores da vida, deslocados dentro dela.

O mais interessante é como Bresson trabalha a disparidade de Jacques. Diferente de outros protagonistas bressonianos que encontram alguma forma de redenção ou transcendência (como Michel em Pickpocket), Jacques permanece preso à sua condição de sonhador.

Ele não se mata, mas tampouco encontra graça ou reconciliação. O filme termina com ele isolado no ateliê, inventando uma versão idealizada dos acontecimentos no gravador e pintando um quadro abstrato. Um gesto que é, ao mesmo tempo, resignação e persistência na disparidade.

É um fim ambíguo, como o próprio Bresson reconheceu. Um pessimismo discreto, sem explosão trágica, mas que revela o mesmo desalento moderno que percorre seus últimos filmes. É menos “catártico” do que as obras anteriores, mas profundamente devastador, já que Jacques assume sua alienação como destino.

–

LANCELOT DO LAGO (1974)

Bresson desmonta todo o aparato épico da lenda arturiana. Não existe glória, apenas corpos mutilados, cabeças cortadas, cavalos arfando. É um épico filmado como um anti-épico em que o Santo Graal não é o objetivo e a sua ausência já define tudo.

O fracasso coletivo dos cavaleiros pesa como uma maldição e Lancelot carrega isso em dobro, dividido entre a fidelidade ao rei e o amor clandestino pela rainha. Esse impasse, mais humano do que divino, é o que gera toda a ruína.

A narrativa é cheia de lacunas e elipses. Descobrimos intrigas e traições quase sempre depois dos fatos, como se estivéssemos chegando atrasados às ruínas da história.

A echarpe da Guinevere passando de mão em mão já basta para sinalizar a queda moral dela, sem precisar de nenhuma explicação adicional.

Visualmente, a fase colorida do Bresson continua aqui, mas tudo é sombrio, dominado por verdes escuros, marrons e cinzas que apagam qualquer vitalidade da natureza. Mesmo em cenas de dia, a luz parece abafada, filtrada pelo peso das armaduras e pelas sombras das árvores.

Só no torneio existe um respiro de energia, quando Lancelot, completamente coberto, vence todos os adversários. Uma vitória que já soa oca, porque o espectador sabe que não há saída para ele.

No fundo, o filme inteiro é sobre essa impossibilidade da graça. Diferente de Fontaine em Um Condenado à Morte Escapou, aqui não existe salvação. Só corpos devastados e a falência de uma ordem espiritual que sustentava aqueles homens.

Lancelot até tenta se recompor no final, devolvendo a rainha e lutando pelo rei, mas termina como mais um corpo entre tantos, indistinto, acompanhado pelo voo de um corvo.

O interessante é que quanto mais o Bresson retira o lirismo, mais ele acaba deixando espaço para que o mito fale sozinho (o Julien Gracq escreveu muito bem sobre isso).

Como se a austeridade da encenação revelasse uma poesia implícita, que não está nos diálogos ou nos gestos, mas na própria condição desses personagens que já nascem condenados.

–

O DIABO, PROVAVELMENTE (1977)

Bresson chega aqui talvez ao ponto mais pessimista e desencantado da sua filmografia. Se nos filmes anteriores ainda existia algum resquício de possibilidade transcendental, de uma abertura para a graça, em O Diabo Provavelmente tudo parece ser sistematicamente negado.

O Charles não é um personagem em busca, ele é um personagem em recusa. Recusa a política, a religião, a ciência, recusa até a própria ideia de sentido. Ele vaga por Paris como quem não encontra sequer um espaço para o mínimo de ilusão.

E esse vagar não é gratuito. A própria estrutura do filme abandona aquela linha reta dos filmes anteriores – a fuga em Um Condenado à Morte Escapou, a trajetória espiritual em Pickpocket ou Diário de um Pároco – para se organizar de modo oscilante, quase disperso.

A montagem alterna situações, discursos, dados, fragmentos que se sobrepõem sem chegar a uma síntese. É um filme mais de constatação do que de drama.

A frase do Jean Sémolué é precisa: “aqui, os fatos têm mais peso do que os personagens”. Charles é um reflexo de algo maior, um eco de um mal-estar que não pertence apenas a ele, mas ao estado do mundo.

Esse “mal” é justamente o que o título sugere. Mas Bresson não o trata como entidade teológica. O “diabo” aqui é imanente à modernidade, é esse princípio de autodestruição que está entranhado nas próprias estruturas racionais, ideológicas e tecnológicas.

Quanto menos se acredita nele, mais sua presença cresce. O filme mostra isso de maneira crua e direta nos documentos de poluição, nas falas científicas sobre o fim do céu azul, nos acidentes e no suicídio que surge quase de modo banal.

O “documento” (as imagens de arquivo e reportagens) atinge o mesmo nível da imagem ficcional, como o próprio Bresson já afirmou.

O Charles, nesse contexto, é um dos protagonistas mais apagados do Bresson. Ele não tem vontade diretora, não tem sequer a energia do sofrimento. É só uma resignação cínica.

Ao contrário de Fontaine, que encarna a força da resistência e da vontade, Charles não encontra nem mesmo a força para se matar sozinho. Precisa pagar um amigo para fazer isso por ele.

Como também bem disse o Sémolué, enquanto o Fontaine salta os muros de Montluc rumo à vida, Charles e Valentin saltam o muro do Père-Lachaise em direção à morte. É a inversão mais brutal da lógica bressoniana: onde antes havia ascese, aqui há apenas niilismo.

–

O DINHEIRO (1983)

Bresson fecha sua filmografia com um filme que parece, ao mesmo tempo, o ponto final lógico e o mais abrupto de toda a trajetória dele.

O Dinheiro é quase uma destilação da radicalidade que vinha crescendo nos trabalhos anteriores. A secura absoluta, a recusa de qualquer sentimentalismo, a recusa até mesmo da ideia de “graça” que ainda pairava em obras anteriores.

A história começa com algo banal. Uma nota falsa de 500 francos circulando de mão em mão. Um trabalhador comum, Yvon, acaba sendo envolvido nessa cadeia de pequenas corrupções, mentiras e falsos testemunhos.

E o que era um acidente quase trivial, um simples acaso, se transforma em ruína completa. Ele perde o emprego, é preso, sua família se desfaz, a filha pequena morre. Quando sai da prisão, já não é mais a mesma pessoa. O que resta é um homem endurecido, que passa a matar sem motivo aparente.

O mais cruel é que Bresson filma essa transformação sem dar a Yvon o menor traço de romantização. Diferente de outros protagonistas bressonianos – padres em crise espiritual, jovens sonhadores ou criminosos com dilemas morais – Yvon é opaco, quase bruto.

Ele não se debate com o peso do mundo, não tem epifanias. Ele apenas desliza, de degrau em degrau, nesse abismo que parece menos resultado de suas escolhas e mais contaminação do pecado alheio: da mentira, do roubo, do falso testemunho que os outros praticam sem pestanejar.

Tecnicamente, é talvez o filme mais homogêneo do Bresson. A fotografia é chapada, quase clínica. A luz não estiliza nada, não oferece zonas de sombra ou contraste que possam sugerir algum respiro.

Tudo parece morto, artificial, até os objetos em plano detalhe – um telefone, uma parede azul – têm um aspecto estéril, quase de plástico. Só a casa da idosa no final parece ter algum tipo de vida, mas mesmo isso é tragado pela lógica da narrativa.

A montagem leva essa radicalidade adiante. Bresson conecta espaços e tempos de forma brusca, com elipses que não só apagam o “tempo morto”, mas também amortece os tempos ativos, como diz o Sémolué.

O resultado é uma narrativa em fluxo contínuo, em que o que importa não é o acontecimento em si, mas seus fragmentos, consequências e restos.

Um exemplo perfeito é a cena do suicídio fracassado na prisão, em que não vemos o ato em si, mas só os vestígios – comprimidos, ambulância ao fundo, Yvon no hospital, e logo depois de volta à cela. Esse movimento de apagar a ação e só mostrar o deslocamento é o que dá ao filme seu ritmo seco e devastador.

E ainda assim, no meio dessa brutalidade, aparece a figura da idosa no final, quase uma sobrevivência tardia da “santidade” bressoniana. Ela acolhe Yvon, oferece paciência, altruísmo, perdão.

Por um instante, parece que ele pode encontrar ali uma saída, uma centelha de redenção. Mas a disparidade do personagem já está consumada. Ele mata a família dela e, depois, se entrega à polícia.

O gesto final – Yvon caminhando até a polícia e o plano das pessoas olhando para a porta por onde ele saiu – é um dos mais ambíguos de toda a obra de Bresson. O diretor dizia que “no último instante, o personagem se redime”.

Mas o filme não mostra isso. Só mostra o vazio, o silêncio, a suspensão. É um final aberto e rarefeito que deixa o espectador diante de um abismo sem resposta.

*

Quer compreender a essência do método cinematográfico de Robert Bresson?

No curso Mestres do Cinema, você encontra um módulo completo dedicado ao diretor, abordando sua concepção do cinematógrafo, sua recusa à teatralidade e sua busca por uma pureza expressiva através da imagem e do som.

Conheça o curso agora mesmo: https://mestresdocinema.com.br