Entre Hollywood e o inconsciente: a dialética formal do cinema de Lynch

.

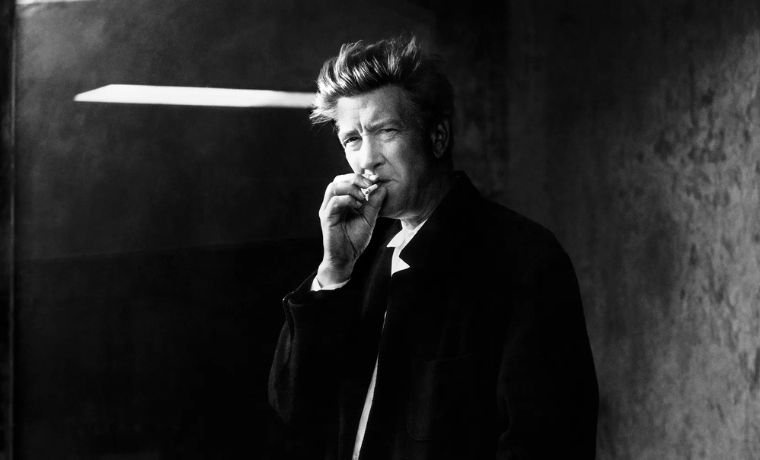

Nenhum outro cineasta parece transitar com tanta naturalidade entre a gramática do cinema clássico e o campo do cinema abertamente experimental como David Lynch.

Desde Eraserhead (1977) até Império dos Sonhos (2006), sua obra desafia fronteiras, combinando a decupagem clássica hollywoodiana com um mergulho radical na lógica dos sonhos, do desejo e da fragmentação da identidade.

Lynch é, ao mesmo tempo, um cineasta profundamente formalista e um artista movido pela intuição, pela textura da imagem e pelo som como força hipnótica.

Além do mais, seus filmes não convidam à interpretação simbólica direta, mas à imersão. O sentido, em Lynch, não está oculto em códigos a serem decifrados, e sim na própria vivência estética, nas atmosferas, nas frequências sonoras, nos olhares fixos e nos ambientes que se deformam como sonhos.

Ao longo de sua filmografia, três grandes eixos temáticos se impõem: a revelação do bizarro dentro do cotidiano americano, o diálogo com os gêneros clássicos – o melodrama, o noir, o terror – reinterpretados sob uma ótica distorcida; e o desdobramento da identidade como crise e multiplicidade.

Esses temas se articulam por meio de um estilo que se move entre polos contrastantes: o clássico e o experimental, o realista e o onírico, o doméstico e o cósmico. É nesse espaço intermediário que o cinema de Lynch encontra sua força e sua singularidade.

O presente artigo propõe examinar essa trajetória sob o prisma da linguagem cinematográfica, como cada filme reconfigura o equilíbrio entre forma e experiência, e como essa dialética entre o visível e o invisível, o sonho e o cotidiano, constitui a verdadeira essência da obra de David Lynch.

–

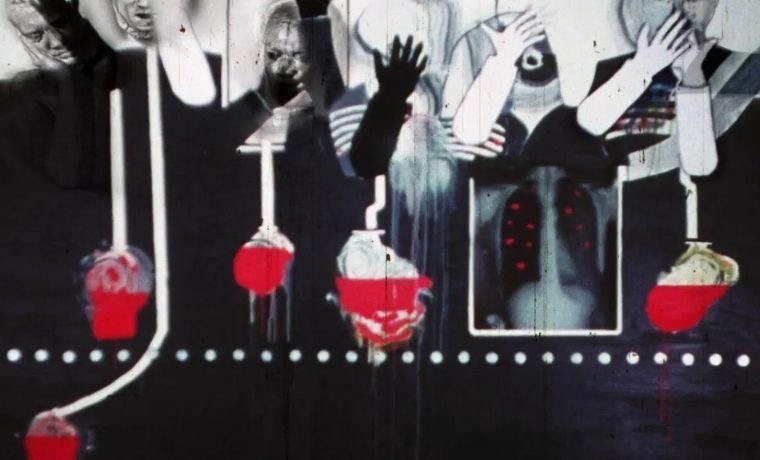

SIX MEN GETTING SICK (1967)

Six Men Getting Sick é menos um “curta” no sentido tradicional e mais uma instalação animada que por acaso pode ser vista em registro fílmico.

Lynch literalmente constrói a tela como objeto escultórico – com relevos e contornos que interferem na projeção -, e isso já coloca o trabalho mais perto das artes plásticas do que do cinema narrativo.

Mas é justamente aí que está o interesse cinematográfico dele. A pintura não é só posta em movimento, mas ela é tensionada até virar um espetáculo audiovisual sensorial.

A repetição da sequência, as cabeças se abrindo em estômagos, a sugestão de chamas e o som insistente da sirene criam uma experiência de saturação que envolve mais do que a visão.

O espectador é forçado a encarar a imagem como algo físico, que pulsa e incomoda. Tem também um embrião de surrealismo narrativo, já que não é pura abstração. Existe uma ação grotesca acontecendo, uma transformação corporal que beira o pesadelo.

E mesmo nesse experimento universitário dá pra sentir um tema que vai atravessar a filmografia do Lynch: a ideia da figura que se multiplica, se desdobra, perde estabilidade.

A identidade já aparece como algo frágil, sujeito à distorção, e aqui se manifesta num plano ainda cru, mas muito direto.

É um primeiro gesto, mas que anuncia a obsessão dele em fundir artes visuais e cinema em uma experiência perturbadora sobre a identidade.

–

THE ALPHABET (1969)

The Alphabet é um curta que já mostra, de modo mais direto, o Lynch testando a fronteira entre artes visuais e cinema. É meio que uma extensão das pinturas dele, só que agora com a câmera e a montagem como ferramentas.

A garota filmada contra o fundo preto funciona quase como uma figura em tela. Uma mancha isolada que ganha vida quando o filme corta, aproxima ou muda a posição no quadro.

A parte animada traz essa dimensão grotesca das letras virando formas estranhas, como se o próprio sistema de linguagem fosse contaminado por um pesadelo. O que tem relação com a origem do curta (a história da sobrinha dele recitando o alfabeto enquanto dormia).

O detalhe curioso é como Lynch pega algo banal, doméstico, e transforma em um espetáculo sensorial desconfortável. Algo que vai marcar toda a obra dele.

Tecnicamente, o curta já revela um bom controle da montagem. Ele não só alterna animação e live-action, mas cria um ritmo dinâmico, fragmentado, que dá peso às pausas e aos choques visuais.

É um exercício formal curto, mas que já carrega em miniatura muitos dos traços do cinema dele: a casa como espaço do pesadelo, o corpo feminino em estado de crise e a sensação de que o familiar pode se corromper a qualquer instante.

–

A AVÓ (1970)

A Avó é provavelmente o primeiro curta em que o Lynch parece operar como um cineasta pleno. Um projeto de meia hora, já mais ambicioso, que mistura filmagem live action, animação e técnicas como a pixilação.

Ele fez com verba do AFI e a escala maior já pede um trabalho formal mais elaborado: luzes muito localizadas, som cavernoso, montagem livre com câmera na mão, ângulos variando a cada corte.

Nada ainda da rigidez que ele vai estruturar no Eraserhead, mas já existe um rigor na maneira como o plano se constrói.

A narrativa é bizarra, mas simples. Um garoto maltratado pelos pais “cultiva” uma avó, que brota de uma semente e oferece o afeto que ele não encontra em casa.

Não há diálogos, só grunhidos guturais, como se a linguagem tivesse apodrecido. E essa decisão coloca o filme dentro daquela lógica lynchiana em que o familiar e o doméstico viram terreno do bizarro.

E como nos longas, ele já trabalha com uma ideia de desejo e fantasia. A avó surge como materialização do anseio por carinho, mas o final ambíguo – entre o cemitério e a cama – mostra que esse afeto é uma ilusão dolorosa, mais próxima do pesadelo do que da realização.

O filme já traz algumas dinâmicas que irão atravessar boa parte da obra do Lynch, como o orgânico dando origem a um evento cósmico e o desejo criando uma imagem de satisfação que, no fundo, só revela a sua impossibilidade.

–

ERASERHEAD (1977)

Eraserhead parece ter brotado de um pesadelo mal resolvido, mas ao mesmo tempo é filmado com a lógica quase primitiva do início do cinema.

A vida do Henry Spencer já começa num espaço industrial sufocante em que a cidade é um organismo morto, feito de fumaça, ruídos e corredores intermináveis.

O nascimento do bebê – essa criatura indefinida, disforme, sem categoria – funciona como catalisador dessa entrada de Henry no território da angústia doméstica em que cuidado e repulsa se confundem.

Lynch pega essa experiência íntima (a precariedade da vida de recém-casado, a filha pequena, a vida em bairros industriais decadentes da Filadélfia) e transforma em delírio cósmico.

O bebê é ao mesmo tempo filho e tumor, responsabilidade e ameaça. A casa, que deveria ser um espaço de refúgio, vira um teatro grotesco de ruídos de radiador, silêncios insuportáveis e corpos que não se encaixam.

É um filme de ambiente, mas também de fragmentos mentais. A dama do radiador não aparece como “fuga poética” no sentido clássico, mas como uma fantasia estranhamente materna, um útero idealizado que promete um alívio impossível.

Tecnicamente, dá pra perceber muito bem o que o Michel Chion chamou de estilo arcaico. Lynch filma com frontalidade, cortes bruscos, quase sem explorar os recursos mais sofisticados da edição clássica.

As cenas são blocos fechados, como se cada ambiente fosse autônomo. A fotografia em preto e branco amplia essa sensação de isolamento. Luzes recortando figuras, espaços mergulhados em sombra total, como se a imagem estivesse sempre brotando de um vazio pictórico.

Isso remete tanto às pinturas do Lynch quanto ao cinema expressionista dos anos 20, ou até mesmo às primeiras experiências narrativas do mudo.

Mas se visualmente o filme parece “simples”, no som ele evidencia a sua complexidade. A massa ruidosa que nunca cessa (caldeiras, vento, drones metálicos) funciona como o verdadeiro tecido dramático.

Cada corte muda também a atmosfera sonora de forma abrupta, criando uma experiência que é menos narrativa e mais sensorial.

É como se o som, em vez de simplesmente acompanhar a imagem, a atravessasse e a distorcesse, criando uma tensão nessa encenação “estática” e primitiva.

Como também afirma o Chion no seu livro sobre o Lynch, pelo menos nesse filme ele renova o cinema mais através do som do que através da imagem.

Tudo isso converge muito bem no final. Após a fusão incestuosa com a dama do radiador, o inconsciente do Henry implode na tela.

E, esteticamente, Lynch não fecha o filme com explicações, mas com o próprio colapso da forma. A luz estoura, a imagem dissolve, o filme corta de repente. É a imagem síntese da narrativa sendo engolida pelo inconsciente.

–

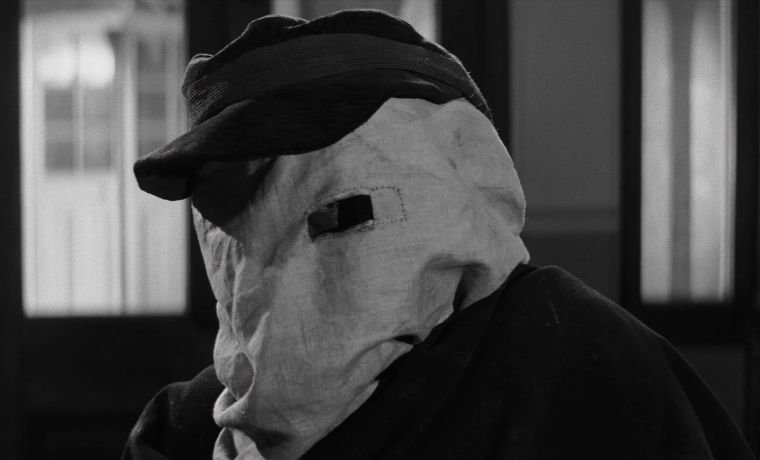

O HOMEM ELEFANTE (1980)

A trama do filme é organizada quase como uma parábola. Um corpo monstruoso que revela uma alma espiritualizada. E esse choque entre aparência e essência é justamente o que move toda a abordagem do filme.

O suspense inicial não é sobre “o que vai acontecer”, mas sobre “quando finalmente veremos o rosto do Merrick”. Esse atraso em mostrar sua imagem nos coloca na mesma posição “imoral” da plateia de freak shows. Lynch sabe que o horror e a compaixão nascem do mesmo gesto: fixar os olhos em um rosto.

A fotografia em preto e branco do Freddie Francis evita estilização expressionista óbvia e prefere uma iluminação clássica, mas que usa a textura do pb pra realçar detalhes materiais: a fumaça das fábricas, os reflexos metálicos dos instrumentos médicos, a aspereza da pele deformada. É um preto e branco serve menos pra “embelezar” e mais pra dar peso à miséria e ao corpo.

A decupagem é deliberadamente transparente e pouco impositiva. Muitos closes em plano e contraplano, movimentos de câmera suaves, fades out marcando transições.

Parece simples, mas Lynch manipula a emoção de forma muito precisa. As cenas terminam não quando a ação acaba, mas quando se atinge um ápice emocional.

Essa forma mais clássica (o Lynch filma como se estivesse nos anos 40) contrasta um pouco com a atuação mais sutil e contemporânea do elenco. Inclusive, o Chion descreve essa alquimia entre interpretações metódicas e forma clássica no livro dele sobre o Lynch.

O John Hurt encontra uma voz quase infantil pro Merrick, que transmite inocência sem cair no melodrama. O Anthony Hopkins é econômico, cheio de pausas e hesitações, e a Anne Bancroft, numa cena que poderia ser piegas (quando ela chama Merrick de Romeu), segura a emoção no limite do contido.

Outro ponto lynchiano é o contraste entre o dia e a noite. De dia, Merrick estuda, recebe visitas, é quase idealizado. À noite, é sequestrado pelo porteiro e exibido de novo como aberração.

O filme alterna esses dois mundos sem costura aparente, como se fossem dimensões paralelas. De dia, nunca se fala da noite. Esse jogo de dualidades (dia/noite, humano/monstro, clássico/experimental) já antecipa a lógica de contraste que o Lynch vai radicalizar em Veludo Azul e Twin Peaks.

O final é uma síntese sentimental do universo do Lynch. Merrick escolhe deitar a cabeça no travesseiro sabendo que vai morrer, como se buscasse descansar “como um homem normal”. A câmera encontra a catedral de papel, a foto da mãe, as estrelas e tudo se funde numa visão cósmica.

É um suicídio que também soa como uma redenção. Lynch já ensaia aqui aquela ambiguidade que vai marcar o Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer. A morte não como fim, mas como uma passagem pra outra dimensão, exaltante e aterrorizante ao mesmo tempo.

–

DUNA (1984)

Se no começo existe uma tentativa de articular a narrativa por meio de imagens-símbolo, sonhos e presságios – algo que dialoga com o gosto do Lynch por visões interiores – logo tudo se perde num atropelo narrativo.

Dá impressão que as passagens fundamentais do livro são comprimidas em cenas apressadas, como se a montagem fosse apenas funcional, sem tempo de criar atmosfera ou dar peso dramático às situações.

É o oposto da cadência lenta e hipnótica de O Homem Elefante. Aqui, cada diálogo parece correr contra o tempo e cada cena soa como uma obrigação burocrática.

Tecnicamente, o filme também sofre. Os cenários gigantescos, construídos como peças inteiras e imutáveis, limitam os enquadramentos e travam a decupagem. Muitas cenas se resumem a planos frontais e estáticos em que a câmera registra personagens falando, sem dinamismo espacial.

Quando chega a hora da ação, a coisa piora. Lynch claramente não sabe (ou não quer) filmar qualquer tipo de confronto, O momento em que Paul conhece os Fremen, por exemplo, se resolve em segundos, sem intensidade e apenas por gestos mecânicos e cortes abruptos.

Ainda assim, existem lampejos interessantes. A fotografia do Freddie Francis, usando a técnica do Lightflex, dá um aspecto velado e quase pictórico às imagens, criando uma textura que unifica os planos e suaviza as sombras.

Os efeitos práticos também funcionam em partes. Os matte paintings e o grotesco corporal dos Harkonnen têm impacto, mesmo que outras inserções visuais (especialmente as miniaturas) soem artificiais e mal acabadas.

Outro ponto curioso é o uso das vozes interiores. Lynch arrisca transformar a consciência dos personagens em voz off sussurrada, borrando fronteiras entre o subjetivo e o objetivo.

É uma ideia instigante, mas que aqui acaba redundante, já que em vez de criar vertigem com as repetições, a voz muitas vezes só diz o óbvio, diminuindo o efeito e tornando a cena explicativa demais.

No fim, sobra a boa intenção de fazer um épico solene, sem o cinismo dos blockbusters e levando o universo de Herbert a sério. Isso é admirável, e de certo modo aproxima Lynch de cineastas como as Wachowski ou até Zack Snyder, que também acreditam em tratar a fantasia com gravidade dramática.

É um filme que poderia ser um devaneio místico-político, mas que se perde entre imposições da produção, limitações técnicas e a falta de liberdade do Lynch.

–

VELUDO AZUL (1986)

O filme já começa como um cartão-postal artificial. Flores vermelhas, céu azul, um bombeiro acenando. Tudo com aquela atmosfera de comercial dos anos 50.

Mas a câmera desce pro gramado e mostra as formigas devorando umas às outras. É basicamente o manifesto do Lynch condensado numa sequência: a fachada perfeita do subúrbio americano e o apodrecimento escondido logo abaixo da superfície.

Quando o Jeffrey encontra a orelha humana no terreno baldio, ele atravessa essa fronteira. A investigação que ele inicia, ao lado da Sandy, é uma espécie de ritual de iniciação em que ele descobre que a ordem da sua cidade natal é sustentada por um subterrâneo de violência e desejo. É nesse movimento que aparecem Dorothy, com sua aura erótica e trágica, e Frank Booth, pura pulsão de destruição.

Michel Chion chama esse espaço de Lynchtown: a cidadezinha tipicamente americana, com high school, diner e famílias sorridentes, mas cercada por um mistério invisível. Veludo Azul inaugura essa atmosfera que depois se cristaliza em Twin Peaks.

O filme existe nesse tempo suspenso que mistura passado e presente, como se fosse sempre anos 50 e anos 80 ao mesmo tempo. E essa duplicidade se reflete nas personagens femininas: Sandy, pura e iluminada, com ares de “golden girl”; Dorothy, noturna e atormentada, quase uma femme fatale de film noir. É como se Jeffrey estivesse dividido entre dois polos – a inocência diurna e a violência noturna.

A fotografia do Frederick Elmes reforça esse contraste. O dia é sempre iluminado de forma chapada, sem sombras, como se tudo estivesse exposto. Já pelo noite nos deparamos com corredores escuros, focos de luz recortando os personagens, interiores mergulhados numa penumbra sem vida.

Até cenas banais, como Jeffrey saindo do seu quarto e descendo as escadas da sua casa, assumem um clima de terror.

E Lynch ainda usa lentes grande angulares em interiores, principalmente no apartamento da Dorothy, deformando discretamente o espaço e criando uma sensação de opressão. É como se os próprios ambientes fossem cúmplices do pesadelo.

Essa estética se desdobra também nos planos estáticos. Algumas imagens parecem congelar o tempo. A cena dos corpos mortos na sala da Dorothy no final, com um homem ainda de pé, é um dos exemplos mais fortes. É uma composição pictórica que transforma violência em pintura surreal.

O mesmo vale para a Dorothy nua no meio da rua – uma imagem que funciona menos pelo que se move e mais pelo impacto da imobilidade. Lynch tem esse talento de transformar situações banais em quadros carregados de estranheza.

Aqui começa a parceria com Angelo Badalamenti, que já aparece em “Mysteries of Love”, interpretada pela Julee Cruise. Uma canção suspensa, etérea, que parece deslocar o filme para outra dimensão.

Ao mesmo tempo, as músicas dos anos 50, como a própria “Blue Velvet”, funcionam como leitmotiv da Dorothy, conectando sua sensualidade e sua dor à atmosfera nostálgica da cidade. Esse diálogo entre o clássico e o contemporâneo dá à trilha a mesma ambiguidade temporal que permeia a imagem.

No fundo, toda a narrativa é estruturada pela orelha. No início, ela é o portal para o mundo subterrâneo, a passagem que leva Jeffrey a conhecer o mal.

No fim, ela reaparece como cicatriz. Ele volta à normalidade, mas já não é o mesmo. O próprio Lynch já comentou sobre o desfecho dizendo que Jeffrey descobriu o mal, mas a cidade volta a sua vida comum. Você descobre aquele mistério e precisa conviver com isso.

E é isso que o filme mostra tão bem. Lumberton é ensolarada e artificial, mas depende do terror subterrâneo para existir. O mal não é algo externo, ele é constitutivo da própria normalidade.

–

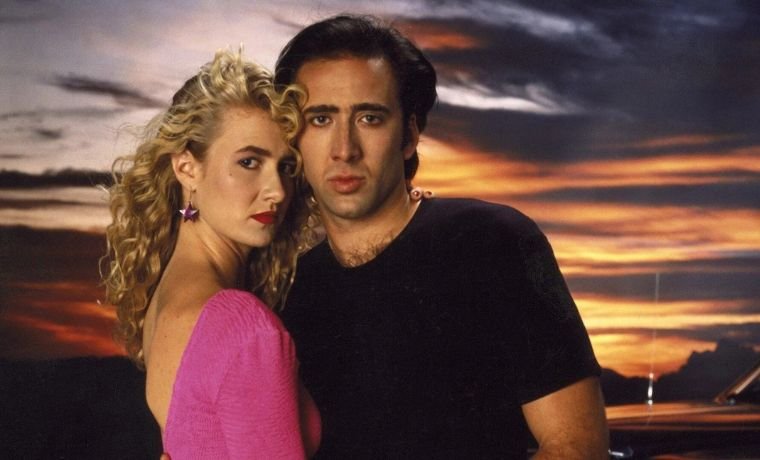

CORAÇÃO SELVAGEM (1990)

A essência do filme meio que está na sua contradição. Por um lado, é um filme que aposta em uma estrutura linear e simples. Um casal em fuga, um road movie que atravessa uma América esquisita e em ruínas.

Por outro, é constantemente sabotado por interrupções, por aparições grotescas, por explosões de violência que não têm um propósito narrativo evidente.

É como se o filme todo estivesse dividido entre dois tons. O do conto de fadas ingênuo e o da fábula perversa. E esse choque se torna o motor da experiência.

O filme parte da adaptação do romance de Barry Gifford, mas como o próprio autor disse, Lynch pegou o que havia de mais sombrio no livro e empurrou ainda mais para a escuridão.

Isso já fica claro na cena inicial. Uma morte filmada com brutalidade “gratuita”, que define a lógica de um mundo em que o mal surge do nada.

A violência em Coração Selvagem não é catarse, como no Tarantino, mas uma espécie de pathos. Um vazio, um gesto que não leva a lugar nenhum, apenas à constatação do absurdo.

Essa sensação também é reforçada na cena do acidente de carro. Uma jovem morrendo lentamente, divagando sobre banalidades, enquanto a câmera trêmula dá um tom realista e desconfortável.

Essa é a América que Lynch filma. Uma estrada povoada por cadáveres, criminosos, psicopatas, mas também por um amor que insiste em sobreviver.

Sailor e Lula são ingênuos, quase caricaturas de um romantismo adolescente. Eles se encantam com o fato de simplesmente estarem juntos, transformando cada espaço em um pedaço de liberdade.

A própria relação com O Mágico de Oz explicita isso. Se o mundo que eles percorrem é caótico, cruel e arbitrário, a relação deles é uma espécie de fábula colorida no meio da escuridão.

O final, criticado na época como arbitrário e paródico, funciona dentro dessa lógica. Lynch literalmente invoca um deus ex machina, com a Bruxa Boa aparecendo para convencer Sailor a não desistir do amor.

É um gesto de fé no sentimentalismo, não no cinismo. O Lynch acredita nessa pureza e isso torna o final estranho e sincero ao mesmo tempo.

Tecnicamente, o filme tem elementos curiosos. A fotografia intercala cenas realistas, quase naturalistas, com explosões de caricatura que vêm muito mais da atuação, do figurino e da caracterização dos personagens do que da câmera.

A montagem, também criticada na época pelo ritmo “videoclíptico”, com inserções rápidas de fogo, memórias e imagens abruptas, acaba criando esse contraste interno. Diálogos lentos e longos interrompidos por fragmentos violentos, lembrando constantemente que o mal está sempre por perto.

É um recurso que antecipa o Lynch posterior em que a lógica fragmentada da montagem ganha cada vez mais importância.

Nas atuações, o filme é deliberadamente heterogêneo. Laura Dern consegue variar entre uma ingenuidade afetiva e momentos de intensidade dramática, enquanto Diane Ladd (a mãe) encarna um exagero quase grotesco, mais próximo da caricatura.

Nicolas Cage está no meio-termo. Fala arrastada, artificial, mas com uma fisicalidade que reforça o caráter híbrido do filme.

Lynch sempre gostou de colocar atores em registros diferentes dentro da mesma obra, mas aqui esse contraste é levado ao limite. Cada personagem parece de um filme diferente, e justamente esse descompasso dá a estranheza do conjunto.

–

TWIN PEAKS: OS ÚLTIMOS DIAS DE LAURA PALMER (1992)

Além do Lynch, acho que só o Verhoeven faria um softcore moralista com lição católica desse nível. É literalmente um filme sobre a canonização da Laura Palmer.

Está menos interessado em dar continuidade ao projeto estético da série e mais interessado em traduzir a experiência de mártir dela. Tanto é que a direção recusa boa parte dos artifícios novelescos da série (do humor a fotografia chapada) e vai pra um caminho esteticamente mais sombrio (agora a imagem da película de fato oferece uma textura e o cotidiano é sempre um lugar de angústia) e tematicamente mais pervertido (as cenas de nudez e drogas que a censura da TV não permitia são muito bem exploradas nesse processo de autodestruição da protagonista).

Na verdade, eu acho que a pira novelesca que o Lynch explora na série, aqui, se transforma em uma reverência ao cinema B. Aqueles cenários do FBI lembram um filme do Tobe Hooper e o modo como eles exploram a canastrice do Chris Isaak naquele prólogo com a investigação sobre a Teresa Banks é bem inspirador.

Enquanto a abordagem estética da série, no geral, possuía uma dualidade entre os momentos reais, em que tudo era mostrado com uma clareza absoluta, e as visões e pesadelos, que iam pra um lado aterrorizante, o filme junta as duas coisas numa abordagem só.

O Lynch transforma a própria realidade da Laura em uma experiência sombria. Nesse ponto, os elementos sobrenaturais se confundem muito mais com os elementos reais.

Se na série o acesso ao sobrenatural era mediado por elementos cotidianos (o café, o chiclete), aqui de fato existe um anel místico com o símbolo da caverna da coruja que possui relação com o acesso ao Red Room. Até as cenas em que o Bob atormenta a Laura soam mais realistas e concretas.

Aquela cena em que o Bob entra pela janela do quarto dela parece algo que o Craven faria em algum dos Pânico. A violação não é mais abordada como uma experiência que fica entre os regimes do místico e do real (como a cena da morte da Maddy na série), mas é um aspecto cotidiano.

Assistindo junto com o Missing Pieces, as referências que o Lynch faz a anjos e a elementos religiosos fica ainda mais intensa. A cena do Missing Pieces em que o pai da Donna lê aquele recado pra Laura que funciona diretamente como um prenúncio do plano final (ele diz que ela irá chorar de alegria quando enxergar o anjo que a salvará) é um momento chave nessa jornada dela a um estado de graça.

Fora isso, todos os anjos que são pontuados (o quadro no quarto da Laura, o anjo que salva a Ronette, a leitura do Livro de Apocalipse pelo pai do Bobby também citando anjos) revelam essa espécie de obsessão do filme. Usam até composições na trilha que remetem à música sacra na hora da morte da Laura e nos créditos finais.

Não que a intenção do Lynch tenha sido fazer um filme intencionalmente religioso, mas ele claramente lida com uma ideia de “transcendência doméstica” nesse ponto.

Como toda a ideia do projeto Twin Peaks é lidar com essa relação entre elementos domésticos de uma vida padrão norte-americana e um submundo espiritual, o anjo parece ser uma figura pertinente tanto pela “cafonice” da sua iconografia caseira (o quadro no quarto da Laura) como pela sua relação com um imaginário cristão que permeia boa parte dessas famílias.

Até a rosa (azul na figura da Lil e ausente no truque do pai da Donna que não dá certo) entra como essa imagem de amor e sofrimento que remete a uma simbologia religiosa.

Eu gosto desse corte como está, e acho que foi uma boa decisão do Lynch tirar a participação da maioria dos coadjuvantes da série, já que quase tudo fica centrado nessa experiência sombria e mística da Laura. Mas pelo menos a parte do personagem do Bowie poderia ter se alongado.

Quando o personagem do Bowie, no Missing Pieces, meio que “viaja pela eletricidade” e some da frente do Gordon, toda essa ideia da eletricidade como um elemento primordial da mitologia da série ganha uma aspecto concreto (e, de novo, levemente B no sentido mais inspirador da palavra).

Como se a eletricidade, esse elemento básico que faz qualquer ambiente doméstico funcionar, fosse o lugar de contaminação que as entidades encontraram para afetar o ambiente civilizado da cidade. A cena da Laura sendo “perseguida” por alguma coisa nos fios elétricos também reforça isso.

É incrível como o Lynch consegue fazer um filme que funciona de modo muito independente em relação a série (tanto em termos formais como temáticos), mas depende totalmente do contexto emocional e sensorial dela. Ele de fato cria uma nova unidade estilística pra abordar, agora, uma experiência pessoal e não mais uma visão de fora. É algo diferente da série, mas que ao mesmo tempo a completa de modo essencial.

–

ESTRADA PERDIDA (1997)

É um filme em que a lógica narrativa se dissolve diante de uma estrutura quase esquizofrênica, mas que ao mesmo tempo é sustentada por uma coerência psicanalítica. Nesse ponto, o livro do Todd McGowan sobre o Lynch oferece uma das melhores análises sobre o filme.

A cisão entre Fred e Pete não é apenas um truque surreal, mas funciona como a dramatização de uma fuga dissociativa que o próprio Lynch já assumiu quando comentou sobre o caso O. J. Simpson.

Diante do trauma e da culpa (o assassinato de Renée), o sujeito se fragmenta e inventa um outro eu, mais jovem, mais potente, mais capaz de satisfazer o desejo. Só que a fantasia nunca entrega o objeto do desejo. Ela é apenas a cena que organiza a impossibilidade de obtê-lo.

A primeira metade do filme representa esse impasse. Fred é um sujeito fechado, um saxofonista de olhar perdido, incapaz de decifrar o enigma do desejo da esposa.

A casa moderna, quase sem janelas, funciona como analogia dessa clausura psíquica. Paredes lisas, iluminação pontual, profundidade de campo reduzida. Tudo ali reforça a incomunicabilidade. Esteticamente, Lynch cria um espaço rarefeito, um mundo achatado em que o vazio do desejo ecoa em cada silêncio entre o casal.

Quando Fred se “transforma” em Pete, entramos na lógica da fantasia. Agora, a abordagem muda completamente. Planos mais convencionais, cores saturadas, uma decupagem relativamente mais clássica.

O mundo da fantasia é pleno, cheio de movimento e vitalidade – exatamente o oposto da realidade estagnada de Fred. É nesse mundo que Alice surge, como a versão desejável e ativa de Renée.

Mas, como toda fantasia, ela é sustentada pela impossibilidade. A presença do Sr. Eddy (figura paterna castradora) garante que o gozo nunca seja completo.

Pete só pode possuí-la na medida em que não a possui, na medida em que há sempre uma barreira, seja a autoridade do “pai” Sr. Eddy, seja a interferência do Homem Misterioso, essa figura espectral que retorna para lembrar que “não existe Alice, só existe Renée”.

É nesse ponto que a fantasia entra em colapso. Quanto mais Pete se aproxima de realizar o gozo, mais rápido a fantasia se dissolve, devolvendo-o à angústia de Fred.

A estética sonora reforça essa pulsão. A trilha industrial de Trent Reznor, com NIN, Rammstein e Marilyn Manson, é agressiva, sexualizada e violenta. Uma sonoridade que condensa a pulsão de morte articulada à pulsão sexual.

O som cria imersão pelo choque e pelo excesso, nunca pela harmonia. É uma estética que traduz a tentativa desesperada de transformar o desejo em gozo pleno, sempre fracassada.

O filme termina com Fred repetindo o gesto inicial, avisando a si mesmo que “Dick Laurent está morto”. Ele tenta convencer a si mesmo de que o pai castrador (Sr. Eddy), que se apropria do seu desejo, já está morto, numa tentativa de encerrar esse ciclo de angústia.

Incapaz de compreender a mensagem, ele reinicia o ciclo. Fantasiar não é uma saída, mas uma forma de repetir e reencenar o trauma em uma nova chave.

Do ponto de vista estético, isso se manifesta na cisão entre as duas metades do filme, que não são apenas estilos diferentes, mas a tradução visual dessa lógica psicanalítica entre desejo e fantasia.

–

UMA HISTÓRIA REAL (1999)

A premissa do filme é banalmente simples: um senhor idoso, Alvin Straight, decide visitar o irmão doente, com quem não fala há anos, e faz uma travessia de mais de 500 km em um cortador de grama.

Só que justamente nessa aparente simplicidade o Lynch consegue trabalhar uma dimensão estética e emocional que dialoga com toda a sua obra, ainda que de forma menos óbvia do que em Eraserhead ou Lost Highway.

Esse aparente realismo é reforçado pela presença de Richard Farnsworth, já debilitado pelo câncer, cuja fragilidade física se confunde com a do próprio personagem.

Mas o realismo não é um naturalismo tão convencional. O Lynch ainda filma com uma atenção pictórica: closes longos em rostos marcados pelo tempo, planos iluminados pelo sol que funcionam como pequenas pinturas em movimento, e um uso da paisagem do meio-oeste americano que alterna entre a contemplação documental e a sugestão de algo transcendente.

Há também um jogo estético muito claro entre os dois mundos do Alvin. Antes da viagem, a decupagem é mais fechada, em interiores sufocantes: a casa, o consultório, a loja. O velho é tratado como piada, alguém limitado pelas próprias deficiências.

Quando a viagem começa, a câmera se abre, surgem panorâmicas, planos aéreos, e a estrada é filmada com uma monumentalidade inesperada. É como se, ao se inserir na sua própria fantasia – a de conseguir realizar uma travessia impossível – Alvin deixasse de ser um idoso debilitado para se tornar um herói.

A mudança de escala visual reflete a mudança simbólica, de figura patética a sábio andarilho que distribui conselhos a quem encontra.

Essa leitura se conecta diretamente com a interpretação do Todd McGowan, que vê a obra do Lynch como sempre atravessada pela relação entre desejo e fantasia. Em História Real, a fantasia não é surreal, não vem de pesadelos ou alucinações.

Ela é, paradoxalmente, o excesso de pureza que a América oferece ao Alvin em sua jornada. Comunidades acolhedoras, estranhos que ajudam, paisagens sempre abertas e iluminadas.

A fantasia é o próprio mito da “América autêntica”, vendido aqui com a mesma convicção com que o país vende sua autoimagem. Se em Coração Selvagem a estrada era povoada de assassinos e aberrações, em História Real ela é feita de bondade e solidariedade. Nenhuma das duas é a realidade e ambas são fantasias.

Nesse sentido, o filme é “experimental” de outro jeito. O próprio Lynch já ironizou dizendo que este é o seu trabalho mais experimental, porque a narrativa é totalmente linear, sem desvios oníricos, e ainda assim funciona como uma das ficções mais fantásticas que ele já filmou.

Alvin acredita em algo quase impossível: viajar sozinho, debilitado, centenas de quilômetros. E o filme acredita junto com ele. Não há uma psicose e nem um colapso subjetivo como nos outros protagonistas lynchiano. O que move Alvin é pura fé na fantasia, sem fissuras.

O final, com Alvin e o irmão em silêncio, “olhando para as estrelas”, é talvez um dos momentos mais poderosos da filmografia do diretor. Sem palavras ou música excessiva, apenas o peso da jornada e a imagem do cortador como testemunha.

É um pacto silencioso e um perdão expresso em olhar. A câmera sobe para o céu, como já havia feito em O Homem Elefante, mas aqui não como transcendência mística, e sim como memória íntima entre os dois personagens.

–

CIDADE DOS SONHOS (2001)

Existe um poder hipnótico em Cidade dos Sonhos que não vem só da atmosfera das cenas, mas da própria estrutura que parece feita para se autodestruir e desmoronar sobre as suas próprias imagens.

Lynch constrói o filme em três movimentos – o sonho, o Silencio e o despertar – que não funcionam como uma sequência linear, mas como três modos de existência da imagem.

Na primeira parte, a ilusão reina. Betty (a Diane idealizada) vive o que Robert Sinnerbrink chamaria de uma “fantasia afirmativa”. Tudo dá certo, o amor com Rita floresce, a atuação no teste convence. É a fantasia como construção estética do eu.

E o que torna essa fantasia perturbadora é o fato de ela ser tão verossímil. Lynch filma a ilusão com a precisão do realismo clássico, e é exatamente por isso que ela nos seduz. O cinema, afinal, é a arte de fazer o falso parecer verdadeiro.

A transição para o segundo bloco é marcada pelo cadáver. Um corpo híbrido, loiro e vestido de preto, que sintetiza as duas mulheres em uma só. É o primeiro colapso do sonho, quando o duplo começa a se desintegrar.

Então chegamos ao Clube Silencio, esse espaço de revelação e falência. Não há orquestra. O som é uma ilusão. O que intensifica toda a reflexão sobre a experiência cinematográfica.

Ao ver a cantora desabar enquanto sua voz continua viva, o espectador experimenta o próprio paradoxo do cinema. A voz desencarnada é o fantasma que sustenta essa arte.

Um ator e uma atriz podem morrer, mas sua presença espectral permanecerá eternizada em um filme. Toda a base encantatória do cinema clássico se funda, de certo modo, nessa reanimação dos mortos.

Na terceira parte, o que chamamos de “realidade” se apresenta, mas já sem qualquer firmeza. Diane acorda, mas o seu despertar é também o início da sua dissolução como sujeito.

O real aqui não corrige a fantasia, mas é um estágio melancólico da mesma ilusão. As figuras do sonho reaparecem transfiguradas. O diretor, os mafiosos, os velhinhos, todos como fragmentos de uma consciência culpada.

E o modo como o Lynch filma isso é decisivo. A câmera se move como uma entidade desencarnada, flutua, hesita, observa, às vezes como se sonhasse junto.

Os closes e planos-detalhe, muitas vezes desproporcionais, destacam objetos como se fossem ícones religiosos: a chave azul, a caixa, o rosto iluminado.

Nas fusões finais, quando as imagens se sobrepõem até se desfazerem por completo, Cidade dos Sonhos alcança o que Sinnerbrink chamaria de dimensão metafísica do cinema, o ponto em que a imagem abandona o mundo físico e se afirma como ideia pura.

No fim, nada é revelado. O filme literalmente retorna ao Club Silencio. Mas esse retorno é menos um fechamento do que uma constatação. Não existe resolução possível porque o cinema vive justamente dessa irresolução.

Lynch transforma a ilusão em experiência filosófica. Um espetáculo espectral em que cada figura é um eco, e cada emoção, uma projeção.

A realidade se desfaz, mas a imagem permanece. E é nesse resto, nesse brilho azul fantasmático, que o cinema, como sonho e como ressurreição dos mortos, continua nos seduzindo e assombrando.

–

IMPÉRIO DOS SONHOS (2006)

Lynch leva aqui ao extremo uma ideia que já estava em Cidade dos Sonhos e A Estrada Perdida: o colapso entre desejo e identidade.

Mas enquanto aqueles filmes ainda pareciam guiados por uma estrutura dupla reconhecível (sonho e realidade, fantasia e culpa) e um “verniz hollywoodiano” na fotografia em película virtuosa, Império dos Sonhos recusa qualquer mapa de localização ou boa aparência.

Gravado com uma câmera digital 3ccd, o longa parece existir num limbo entre o registro e o ruído. Quando a luz invade o sensor, a imagem estoura. Quando falta luz, ela se dissolve em manchas. Nada é estável.

O rosto da Laura Dern é engolido pelo grão digital, transformado em algo espectral. A câmera não capta, ela captura e devora. E é por isso que o filme soa ainda mais amaldiçoado que os anteriores, porque parece ter sido contaminado pelo próprio meio que o torna possível.

A maldição, então, não é mais uma mera analogia ou representação. É uma condição ontológica da imagem, da bitola que tenta registrar a experiência visual. Lynch transforma o digital em possessão e reforça a ideia do cinema como um ritual necromântico, mas dessa vez com a degradação literal dos seus próprios meios.

O que a personagem de Laura Dern faz é tentar se libertar disso. Ao longo do filme, ela parece cada vez mais prisioneira (da história, da câmera, das identidades que a habitam).

Até que, no clímax, acontece algo que soa como uma purificação. Ela confronta o Fantasma – essa figura ultra enigmática e quase sempre ausente, que parece o próprio vírus narrativo, o responsável por tudo se repetir – e o mata.

É um momento estranho, porque não existe catarse. Mas existe uma certa vibração subterrânea. A sensação de que, ao matar o Fantasma, Nikki não está apenas vencendo um inimigo dentro do enredo, e sim destruindo a origem da maldição (o olhar que aprisiona, o dispositivo da imagem).

É o único instante em que ela parece agir fora do controle da câmera, rompendo o ciclo da representação. Logo depois, ela encontra a Lost Girl, trancada em outro espaço, assistindo tudo como quem está presa dentro do filme.

O beijo entre as duas é o gesto de libertação. A Lost Girl chora, sai do quarto e reencontra o marido enquanto Nikki desaparece. O corpo dela se desfaz, como se a libertação da imagem implicasse o desaparecimento de quem vive nela.

É um final paradoxal, já que a libertação só acontece através da morte da própria imagem. E, ainda assim, existe uma espécie de reconciliação.

O epílogo, com Sinnerman, funciona como um retorno triunfante ambíguo. Nikki está sorrindo, cercada de personagens. Mas é impossível saber se aquilo é real, sonho ou encenação. Pode ser apenas a última armadilha da imagem, o consolo falso que ela oferece antes de apagar.

*

Quer se aprofundar no universo de David Lynch?

No curso Mestres do Cinema, você tem acesso a um módulo inteiro dedicado ao cineasta, com mais de 15 aulas exclusivas analisando em detalhe sua filmografia – dos temas recorrentes às escolhas formais que tornam sua obra única.

Conheça o curso agora mesmo: https://mestresdocinema.com.br