Neste artigo, iremos explorar as ideias de Ismail Xavier sobre o naturalismo hollywoodiano.

O naturalismo hollywoodiano diz respeito a certas convenções da linguagem cinematográfica definidas nos Estados Unidos no início do século XX. Essas convenções deram origem a uma forma clássica bastante explorada por Hollywood.

Em seu livro O Discurso Cinematográfico, Xavier comenta sobre essas convenções na primeira parte do artigo Do naturalismo ao realismo crítico.

.

A OPACIDADE E A TRANSPARÊNCIA

Antes de tratarmos do tema central do naturalismo hollywoodiano, é importante abordar a relação entre opacidade e transparência que Ismail Xavier apresenta. Várias das reflexões que o autor propõe partem de uma dialética entre esses dois termos, utilizados para discutir as possibilidades do discurso no cinema.

A transparência, nesse contexto, refere-se a um discurso cinematográfico que oculta os elementos da linguagem. Por exemplo, ao assistir a um filme clássico de Hollywood, há toda uma construção que, de certa forma, “esconde” os recursos da linguagem.

Titanic (1997) – James Cameron

O espectador vê o filme e acredita naquilo, ficando imerso na história. Ele esquece que existe uma câmera e mal percebe os cortes na montagem. Nesse caso, o cinema é transparente, como se o espectador estivesse olhando por uma janela aberta e se deparando com aquela realidade.

A opacidade seria o oposto. A opacidade ocorre quando o dispositivo do cinema se torna visível. Por exemplo, ao assistir a um filme de Jean-Luc Godard, o espectador percebe os elementos da linguagem.

Elogio ao Amor (2001) – Jean-Luc Godard

Em várias obras de Godard, os cortes são bruscos, a música para de repente, as imagens se misturam e a tela fica preta sem aviso. Não há o ilusionismo típico de Hollywood. O espectador não vê através de uma janela, mas percebe a superfície opaca do cinema, nota a mediação do cineasta por meio de escolhas impositivas de linguagem.

Enquanto a lógica de Hollywood é baseada em esconder o processo de representação, a lógica de um filme de Godard está em revelar e até mesmo desconstruir esse processo.

A opacidade dá atenção especial aos materiais do filme, em vez de se concentrar na construção de uma ilusão de realidade, como ocorre na transparência.

.

A SISTEMATIZAÇÃO DO CINEMA AMERICANO

A origem e a sistematização de um cinema narrativo nos Estados Unidos estão ligadas ao discurso da transparência. Essa sistematização, que buscava uma abordagem clara e orgânica com o que estava sendo filmado, deu origem ao naturalismo hollywoodiano.

Para Ismail, o naturalismo seria uma abordagem de viés hollywoodiano e norte-americano que se consolidou após 1914 e segue três elementos básicos: decupagem clássica, atuações e cenários naturalistas, e histórias que pertencem a gêneros narrativos estratificados com convenções de leitura fácil e popularidade comprovada, como drama, aventura e fantasia.

O Preço do Trigo (1909) – D.W. Griffith

Segundo o autor, toda a estética e forma narrativa que surgem principalmente a partir de algumas sistematizações de D. W. Griffith representam uma estética naturalista. É uma estética em que o filme copia a natureza da realidade para produzir uma sensação de ilusionismo no espectador.

Um filme naturalista tem uma decupagem clássica que segue uma continuidade psicológica em relação ao modo como mostra o desenvolvimento da cena. Essa decupagem está atrelada a uma montagem invisível em que o espectador não percebe os cortes e embarca na cena. Os cortes não são bruscos e o filme preserva a sua ilusão.

Além da decupagem clássica, esses filmes apresentam atuações e cenários naturalistas. Os cenários são construídos segundo princípios que respeitam as aparências do mundo físico, e os atores atuam de modo natural, não teatral ou exagerado.

A Felicidade Não se Compra (1946) – Frank Capra

Em termos narrativos, esses filmes seguem um modelo de histórias de “leitura fácil”; ou seja, aderem a gêneros com os quais o público já está familiarizado.

Diretores como Cecil B. DeMille, Frank Capra, William A. Wellman, entre outros, trabalham muito bem com essas convenções. Apesar de cada um possuir uma abordagem específica, o estilo deles não é totalmente impositivo ou exageradamente estilizado.

Quando existe uma escolha estilística exagerada em um filme naturalista, ela deve estar em equilíbrio com o desenvolvimento dramatúrgico e nunca funcionar como algo isolado. Algumas cenas épicas de filmes de DeMille e do próprio Griffith atestam isso muito bem.

O Grande Roubo do Trem (1903) – Edwin S. Porter

É importante frisar, também, que D. W. Griffith não inventou essa abordagem. Ele apenas desenvolveu algumas sistematizações que já estavam sendo exploradas por outros pioneiros, como Edwin Porter.

Além disso, alguns filmes épicos que surgiram na Itália durante esse período também dialogam com essa abordagem clássica. O longa Cabíria (1914), inclusive, influenciou muito certas ideias de Griffith.

Cabiria (1914) – Giovanni Pastrone

A questão é que os cineastas da escola norte-americana, que deram origem a Hollywood, foram os que melhor conseguiram transformar essas convenções em uma indústria.

Uma indústria em que o discurso é tratado como a natureza em si e vende o filme como uma pretensa peça orgânica, sem enunciações aparentes.

Nesse sentido, Ismail cita um trecho de Theory of the Film, de Béla Balázs, que diz:

“Hollywood inventou uma arte que não observa o princípio da composição contida em si mesma e que não apenas elimina a distância entre o espectador e a obra de arte, mas deliberadamente cria a ilusão, no espectador, de que ele está no interior da ação reproduzida no espaço ficcional do filme”.

Essas obras naturalistas teriam como objetivo contar histórias que parecem não ter um narrador, como se fossem fatos evidentes e não um discurso subjetivo sobre o mundo.

Entretanto, muitas obras possuem um discurso implícito que defende certos valores tradicionais caros à sociedade norte-americana daquela época. O fato de os espectadores ficarem fascinados pelo desenvolvimento narrativo dos filmes fazia com que esse discurso não soasse impositivo.

.

O NATURALISMO REFORÇA O SOBRENATURAL E O ESPETÁCULO

Esse efeito de transparência ocorre mesmo em filmes com temas fantásticos ou irreais. O naturalismo está mais empenhado em fazer a narrativa soar natural do que em parecer verossímil, no sentido de seguir uma lógica estritamente realista.

Sobre os filmes fantásticos e naturalistas, Ismail afirma:

“A visão direta do naturalmente impossível ganha todo o seu poder de atração justamente pela espetacular precisão com que o fantástico parece real na tela. O sobrenatural naturaliza-se e se constitui na matéria básica do espetáculo”.

Esse naturalismo, que legitima o sobrenatural, está presente, por exemplo, em vários filmes de terror dos anos 30 e 40. Desde as produções mais convencionais da Universal até os filmes de teor psicológico da RKO e de Val Lewton.

Frankenstein (1931) – James Whale

Toda essa legitimação da narrativa que o naturalismo gera está ligada, também, a uma ideia de espetáculo que Hollywood desejava enfatizar.

O fato de alguns dos grandes épicos espetaculares do cinema clássico se basearem em questões históricas, ou pelo menos serem inspirados por questões históricas, funciona como mais um instrumento de convencimento, já que, seguindo essa tendência naturalista, existe uma seriedade de reconstrução e de detalhes.

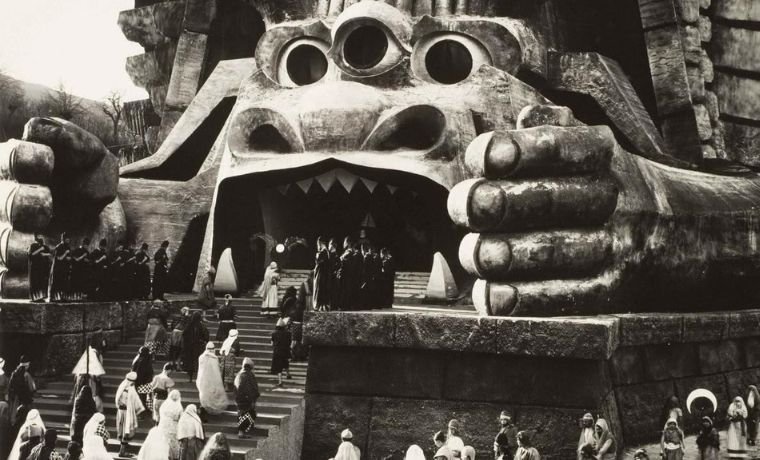

Essa ideia de reconstrução e de aspectos minuciosos retratados em cena seria mais um elemento que ajudaria a convencer o espectador. Filmes como Intolerância (1916) e o próprio Cabíria (1914) são bons exemplos disso, já que possuem caracterizações históricas detalhadas que legitimam seus universos.

Cenário de Intolerância (1916), de D. W. Griffith

Mesmo nas narrativas de alguns desses filmes épicos, Ismail diz que o destino dos personagens passa por “modelos exemplares” de mundo, lidando com alegorias sobre a natureza do homem que reforçariam um apelo universal.

*

Portanto, a definição de naturalismo, para Ismail, não está ligada a uma ideia de realismo em um sentido documental, mas sim ao fato de um filme simular uma realidade convincente na medida em que se esforça para reproduzir fielmente as aparências imediatas do mundo físico.

É claro que o espectador, em última análise, tem noção de que aquilo é um filme, mas existe essa entrega, esse embarque completo na obra, que é potencializado por essas convenções de linguagem.

Esse termo é um pouco mais específico do que o naturalismo na literatura, como o de Émile Zola, que tende a buscar uma abordagem realista no sentido de evidenciar as condições sociais que moldam o ser humano.

O que Ismail descreve até tem relações com o método ficcional de Zola, mas não se vincula diretamente a ele.

*

Se você se interessa por esse tema e por aspectos históricos do cinema clássico, lá no Curso Online de Cinema nós temos um módulo completo dedicado a definições e tendências clássicas!

Temos aulas sobre a Era de Ouro de Hollywood, os gêneros clássicos, as tendências clássicas brasileiras, a escola crítica macmahonista, entre outros temas!

Conheça o curso agora mesmo: https://cursodecinema.com.br/