Em nova versão de clássico do terror, Luca Guadagnino concilia a beleza e o bizarro

Suspiria (2018) não é, exatamente, uma refilmagem do clássico de Dario Argento. Ao invés de propor uma atualização do filme de 1977, Luca Guadagnino apresenta uma versão de imaginário próprio que recorre meramente à premissa do seu original. O diretor, conhecido por seu maneirismo – seu forte gosto pela estilização da imagem e dos espaços – invoca, agora, uma abordagem muito mais impressionista para conceber uma relação entre o clássico e o grotesco.

Dividido em seis atos e um epílogo, o longa aborda os mistérios envolvendo uma companhia de dança localizada em Berlim. Apesar de Susie (Dakota Johnson) se apresentar como a protagonista – já de início acompanhamos a sua chegada naquele ambiente – Suspiria (2018) estabelece uma linha narrativa bastante ampla, focando muito mais nos enigmas dos entornos de seus personagens e espaços do que em uma jornada individual de sua protagonista.

Se por um lado o filme recusa o histrionismo do seu original, por outro ele se mantém bastante fiel a uma ritualização gráfica dos acontecimentos narrados. O que, inevitavelmente, soa como uma reverência ao giallo em sua abordagem essencial.

.

O TERROR POR SI MESMO

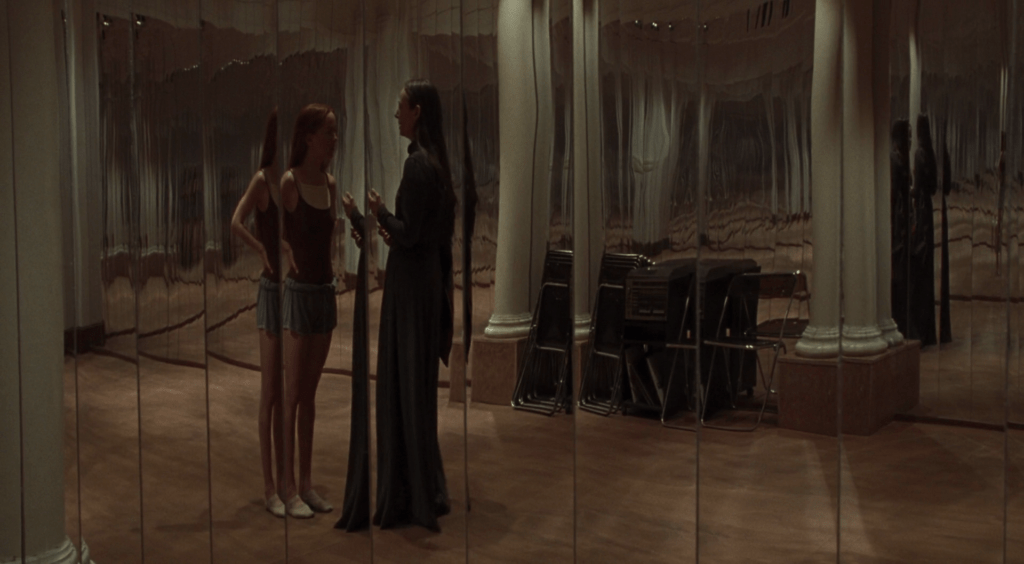

O fato de Guadagnino entregar logo de cara o teor místico do universo do longa revela muito sobre as relações da obra com o gênero que se filia. Em nenhum momento existe muita dúvida sobre os elementos sobrenaturais que ali habitam. Logo no primeiro ensaio de Susie fica explícito onde estamos pisando: Madame Blanc (Tilda Swinton), a diretora e principal líder da companhia, faz do corpo da jovem uma espécie de mediador físico que inconscientemente projeta seus movimentos na tortura violenta de uma personagem em outro cômodo. Uma dança da morte que evidencia o extraordinário. Declara seus poderes sem meias palavras.

Ou seja: o diretor, já de cara, recusa uma simples abordagem de meras sugestões. A iminência dramática de Suspiria (2018) não está interessada em uma construção realista nos moldes do que se convencionou chamar de pós-horror. O cineasta assume o gênero desde os primeiros momentos e o trabalho, abertamente, propõe uma relação ativa entre os elementos fantásticos de uma mitologia do cinema de horror e as consequências práticas disso na realidade material da obra.

Com certeza o ponto mais forte do filme é a maneira em que Guadagnino usa da sua sofisticação – a estetização do mundo, seja pela fotografia ou pela cenografia – menos como um verniz que, possivelmente, higienizaria a sua abordagem, e mais como uma assimilação clássica que potencializa o caráter impressionista do que é bizarro: cores marcantes, porém opacas; uma relação insinuante com figuras sombrias, mas nunca distanciada. Mostra-se o grotesco com uma afetação, porém o trabalho nunca é sobre essa simples afetação e se coloca sempre em reverência ao imaginário tenebro que articula.

O italiano expõe uma realidade bizarra que, sim, é mediada por certa solenidade, mas nunca rejeita as possibilidades gráficas dos seus temas. Pelo contrário, usa desse rigor para expor tudo com ainda mais efetividade.

Suspiria (2018) é um filme que não usa a estilização como simples interposição, como um véu que meramente fetichiza os corpos (como o próprio Guadagnino já fez antes em trabalhos anteriores), mas uma força de caracterização e contextualização. Uma abordagem preocupada diretamente com uma dinâmica concreta entre suas imagens surreais e as consequências físicas disso em suas personagens.

Com certeza a tentação em articular uma mera atmosfera psicológica que sugerisse esses efeitos deve ter passado pela cabeça do diretor. E, sinceramente, eu mesmo pensei que ele iria sucumbir a esse ímpeto e não esperava me deparar com um filme tão prático como esse.

O gênero, em Suspiria (2018), atua por si mesmo. Guadagnino não foge da raia. Constrói um trabalho que, em vários sentidos, assume uma superficialidade da imagem muito mais pelo sua finalidade imediata – a frontalidade do horror propriamente – e menos pelo mero artifício plástico abstrato. Ainda estamos em um universo de superfícies, já que toda a contextualização do filme rejeita um caráter psicológico mais aprofundado e se funda em uma iconografia de terror relativamente aleatória, porém com um senso narrativo mais pragmático. Inclusive em um sentido do entretenimento pelo entretenimento, algo que toda a deliciosamente surtada sequência do ritual final não nos deixa mentir.

.

O CORPO COMO GUIA

De um modo geral, podemos afirmar que Luca Guadagnino está deixando de lado alguns excessos do seu estilo ao mesmo tempo que preserva o que era eficiente no seu método. Um filme como Me Chame Pelo Seu Nome (2017) já confirmava esse movimento. A hiperestilização dava espaço para um drama mais central. Uma lógica de gestos e nuances que não é mais vítima do pesado jogo formal – as gratuitas piruetas com a câmera de Um Sonho de Amor (2009) – mas guia a narrativa a partir de um equilíbrio entre as hesitações do corpo, os vigores da matéria, e a abordagem controlada da decupagem. Uma decupagem, com certeza, ainda muito insinuante – os movimentos de câmera e o uso do zoom são bastante perceptivos em Suspiria (2018) -, mas definitivamente mais objetiva.

Não que o cineasta esteja exatamente se contendo. Quem sabe ele tenha, finalmente, encontrado um meio-termo entre essa contextualização solene que tanto o interessa e uma forma estilística contemporânea. A grandeza do tema está ali, a suntuosidade dos espaços é um elemento essencial em tudo (e agora seu fetiche por Luchino Visconti parece mais do que justificado), mas, ainda assim, a possibilidade pelo íntimo se preserva.

Se antes os personagens possuíam uma relação bastante passiva nesse jogo da câmera com os corpos (outra vez, basta lembrar das piruetas com a câmera no filme de 2009), agora existe uma harmonia entre a tensão do corpo e a da mise-en-scène, da conciliação desses componentes como uma correlação mágica até. A já citada cena em que a personagem de Dakota Johnson controla, sem saber, o corpo da outra mulher, é a mais emblemática nesse sentido.

Toda a sequência concilia um efeito prático (a decupagem e os movimentos da câmera propriamente) com o deslocamento das atrizes e a gradual violência gráfica que isso gera. Dois espaços e dois corpos isolados são unidos tanto pela circunstância temática (o feitiço) como pela unidade da encenação.

O filme assume o corpo e o seu contexto como as grandes forças guias da narrativa. O papel de Susie em toda a história vai se autoevidenciando sozinho como uma força que aos poucos domina tudo. Mal existe uma justificativa dramática nesse ponto, pelo menos nunca uma muito ilustrativa ou didática. Apenas a evidência dos fatos: Susie não possui, objetivamente, uma motivação psicológica ultra definida. Ela simplesmente se reconhece como a agente central daquele evento. Uma arbitrariedade narrativa que se justifica como uma maldição já implícita no destino da personagem.

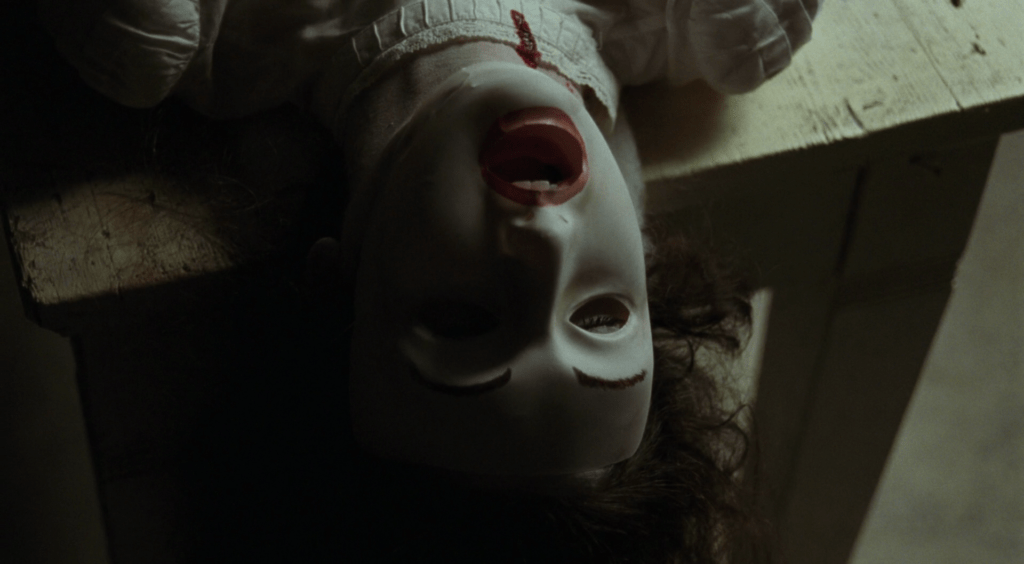

A sequência do ritual final confirma esses princípio: o corpo tanto como mentor e receptor de um contexto que é muito mais poderoso do que a história em si. Susie puramente se revela como a chave central de tudo. E, novamente, não é mais o malabarismo da câmera que impõe a abordagem formal, e sim os ânimos da matéria que guiam toda a aproximação.

Uma abordagem que vai de um formalismo muito objetivo no início da cerimônia (os planos gerais do ritual, a sua geometria esotérica que modela os corpos como escultura viva) a uma desestabilização completa no seu ápice: a câmera na mão em slow motion, o vermelho tomando conta de tudo, a valsa de Thom Yorke em um contraponto melódico.

Uma variedade de abordagens que, acima de tudo, reconhece a sua qualidade de entretenimento nessa diversificação. A sequência nunca se limita a uma mera austeridade. Utiliza desde efeitos assumidamente gores (as literais tripas de algumas personagens) e resoluções plásticas que remetem ao mesmo tempo a espirituosidade de Zé do Caixão – principalmente o ato final de Exorcismo Negro (1974) – ao apuro pictórico de Rainer Werner Fassbinder.

.

O CLÁSSICO E O GROTESCO

Mesmo com toda essa relação onde o contexto da história é mais definidor do que as suas motivações, onde o corpo revela mais do que o drama, existe uma dinâmica clássica que é implícita em tudo. Principalmente na maneira em que as formas figurativas são tratadas. Tudo é muito visível: dos pesadelos com montagens rápidas até o usa da maquiagem e efeitos práticos.

Guadagnino articula o seu tom impressionista com uma força instantânea das imagens propostas. Nisso o diretor trabalha com uma constante noção de receptividade do espectador, de expor o jogo em possibilidades óticas que vão do fantasia ao realismo. Após o já descrito apetitoso ritual final, o filme nos mostra as personagens tendo que limpar a sala onde tudo ocorreu. O grotesco, além de entrar como motivação lúdica, é parte inerente daquela realidade mundana.

O grande êxito do trabalho é se manter nivelado nesse sentido. Construir o seu jogo de fascinações tanto através de uma beleza óbvia (os corpos e a força de suas presenças, a dança que os evidencia) como de suas excentricidades (a relação com o gore e grotesco). Tudo é tratado com a mesma sensibilidade possibilitadora. Mesmo para um diretor não tão familiarizado com o gênero, Guadagnino não tenta impor seu senso visual sobre as tradições do terror e encontra uma unidade que sempre equilibra beleza e sujeira, sofisticação e trasheira, clássico e grotesco.

Suspiria (2018) não prega nenhuma ruptura e nem invoca uma modernização de seu original, simplesmente usa das premissas de um clássico do cinema para convocar novas formas de fascinação. É compreensível a desconfiança de muitos com o filme – tanto pela fama de Guadagnino como pelo apreço zeloso de boa parte da cinefilia pelo longa de Argento – mas basta um pouco de desapego para que possamos desfrutar do filme com prazer e admiração.