Orson Welles desconstrói seu próprio método em obra radical

O lançamento do filme de Orson Welles vem acompanhado de entusiasmo por um lado e polêmica de outro. Finalizado mais de 40 anos depois de suas filmagens e com seu diretor já morto, O Outro Lado do Vento (2018) propõe, pelo bem e pelo mal, uma experiência de liberdade que questiona conceitos modernos e contemporâneos. Oferece, antes de tudo, um arriscado encontro entre dois tempos.

.

UM CONCEITO MODERNO

Orson Welles é tido como um dos fundadores do cinema moderno. Cidadão Kane (1941) é uma obra renomada, especialmente, por sua capacidade de integrar o plano sequência e a profundidade de campo dentro da composição dramática. Ao superar a narrativa evocativa da montagem, a decupagem analítica tão presente em um primeiro cinema, Welles faz do plano a evidência de uma realidade narrativa.

Como dizia André Bazin ao se referir a cineastas como Jean Renoir, William Wyler e, principalmente, o próprio Welles, o diretor moderno não vai renunciar a montagem, mas integrá-la plasticamente ao quadro. O diretor moderno escreve diretamente em cinema.

Cidadão Kane (1941)

Cidadão Kane (1941)

A lógica de simultaneidade de ações que é bastante clara em Cidadão Kane – sendo o melhor exemplo a clássica cena em que o jovem Kane brinca com o trenó na neve enquanto, no interior da casa e no mesmo plano, sua mãe decide seu futuro – é uma das características mais marcantes dessa possibilidade moderna. Algo que, em vários sentidos, marcou toda a carreira do cineasta.

Quando Welles passa a fragmentar mais suas obras, a decupá-las mais violentamente e menos pontualmente como fazia em Kane (até Bazin reconhece que o filme de 1941 faz certo uso expressionista da montagem em momentos chaves), é possível perceber ainda mais essa coexistência de ações e formas. Um trabalho como Grilhões do Passado (1955) funciona em uma dimensão quase maneirista nesse sentido. Planos mais rápidos, distorções evidentes, um jogo de luz e sombra, de explícito e oculto, que se reflete na ambiguidade do jogo de ponto de vista do plot investigativo. Uma obra que tem na constante deslocalização (tanto espacial como narrativa) o seu principal apelo.

A Marca da Maldade (1958)

O semelhante ocorre em A Marca da Maldade (1958), talvez o segundo filme mais conhecido de Welles depois de Cidadão Kane. Uma obra que usa o gênero do noir e do filme de fronteira (a ação se passa na fronteira entre o México e os Estados Unidos) para, constantemente, confundir sua noção espacial. Os ambientes vão se renovando a medida que os personagens passam por eles. Ações coexistem dos dois lados e os elementos da narrativa se confrontam e se contaminam.

Estes filmes, marcados tanto por essa simultaneidade de ações como por uma coexistência de certa variedade formal moderna (as distorções, a posição inusitada da câmera, o constante jogo expressivo com as luzes) possuem uma unidade muito clara. Mesmo que lidando com relações antagônicas (o claro e o escuro, o bem e o mal, os dois lados de uma fronteira) tudo se fecha em uma lógica de opostos que se completam, de estímulos que se alternam, porém dentro de um mesmo núcleo cinematográfico.

.

A DESCONSTRUÇÃO DE UM MÉTODO

A principal diferença destes filmes para O Outro Lado do Vento (2018) é que a última obra procura rejeitar essa unidade óbvia. É como se todo o arsenal moderno invadisse o dispositivo e criasse ali uma espécie de curto-circuito. Uma reação mutável tanto no sentido da maneira como ele é filmado, como nos acontecimentos relatados.

A premissa já revela uma crise: um diretor (interpretado por ninguém menos que John Huston) tenta ressuscitar sua carreira produzindo uma obra enigmática. A partir de problemas no set (o ator principal abandonou as filmagens) e impasses com o estúdio, Jake Hannaford se encontra com um filme inacabado em mãos. O filme de Welles, gravado em um estilo mocumentário, narra o último dia de vida de Hannaford e toda a atmosfera caótica que rodeia o diretor e sua misteriosa obra incompleta.

Em um primeiro momento, o que mais chama atenção em O Outro Lado do Vento é a sua recusa por um formalismo. Algo que não existe, simplesmente, como mais uma desconstrução moderna típica de Welles, mas busca desconstruir uma lógica cinematográfica. Recusa o cinema no sentido de propor uma dessacralização e, ao mesmo tempo, uma ironia sobre seus temas e elementos.

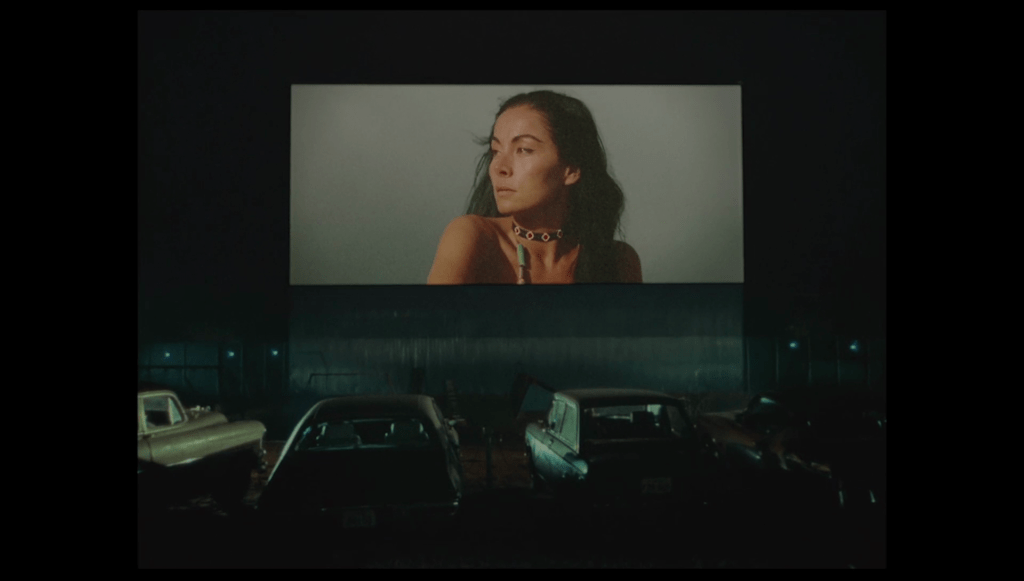

O filme não acredita em um código cinematográfico tradicional (todas as câmeras, pretensamente, são amadoras) e muito menos no seu imaginário: o filme dentro do filme é incomunicável, ironiza tanto uma tendência de estúdio que se renovava como a aptidão moderna e austera de Michelangelo Antonioni e outros, já que a obra que o personagem de John Huston quer finalizar remete diretamente a Zabriskie Point (1970).

Ou seja: O Outro Lado do Vento recusa uma unidade no sentido de renegar uma localização histórica óbvia. Rejeita um posicionamento para se esbaldar em uma experiência caótica de variação de texturas, ambiguidade de tons, diálogos entrecortados e vários outros elementos que, juntos, propõem uma experiência de excessos. A simultaneidade de ações e formas, tão cara ao cinema de Welles, prega, agora, um descontrole muito mais aberto. Reverencia uma desestabilização sensorial através dos seus próprios meios.

O filme está mais interessado em evidenciar uma crise que envolve o seu momento histórico – algo que remete à renovação da indústria, uma crise pós-clássica que tem como resultado mais evidente o surgimento da Nova Hollywood – do que exatamente propor uma organização. O que reflete a posição hesitante do próprio Welles nesse contexto, já que o diretor, antes de gravar O Outro Lado do Vento, passou praticamente vinte anos fora dos Estados Unidos.

Toda esse colapso que, de algum modo, profana o cinema, lembra o último trabalho de um outro grande diretor: Nicholas Ray.

We Can’t Go Home Again (1973)

We Can’t Go Home Again (1973), uma obra explicitamente experimental, usa da metalinguagem como possibilidade ao avesso do que é funcional. Um último gesto que questiona a carreira do seu autor e evidencia o entre-regimes histórico que o cinema norte-americano – e em até certo ponto o mundo como um todo – vivenciava.

Enquanto Nicholas Ray recusa a lógica clássica de maneira absolutamente radical – seu último filme é praticamente uma obra godardiana com direito a colagens e uma desconstrução narrativa drástica – Welles ainda articula uma possibilidade dramática. O que funciona muito bem em vários momentos e não tanto em outros.

Visto que estamos diante de um filme de choque assumido – a cor e o preto e branco, a luz desregulada e o escuro, o incomunicável (o filme no filme) e o ultra-comunicável (a desordem dos diálogos no filme) – a construção dramática de O Outro Lado do Vento busca esse mesmo antagonismo numa tensão entre evocação teatral e fala natural.

Da mesma maneira que Welles vai estimulando e desestimulando zonas pictóricas e formais, o autor alterna momentos de um discurso simbólico com a espontaneidade documental dos acontecimentos. Nos momentos onde fica mais clara a perturbação de Jake Hannaford, a sua quase resignação em um mundo onde ele não consegue mais se comunicar, é claro esse caráter simbólico. A sentença final do protagonista – Shoot’em all dead – carrega essa dualidade com afinco.

Já nas cenas mais francas, na realidade, por assim dizer, “corriqueira” do filme, o caos formal (as diferentes câmeras e texturas, a instabilidade da aproximação com o espaço) combina-se com a pluralidade de falas e diálogos. Nisso é concebida uma relação de espectros. Os espaços são habitados por fantasmas que questionam o diretor, o interpelam a todo momento: assombrações de uma era de incertezas. O fato do personagem de Huston espalhar bonecos do seu ator principal pelo quintal da sua casa e, depois, com uma espingarda, derrubá-los, reitera essa ideia de uma ameaça silenciosa. O ator literalmente não tem voz, já que teve, como Hannaford sugere em seu discurso final, sua vida sugada pela câmera. É agora um mero espantalho que assombra o realizador.

Todo esse fluxo de excessos cria uma espécie de automação dos dispositivos. O filme, inevitavelmente, gera um padrão próprio nessa lógica de alternâncias de câmeras, cores e texturas. A obra constrói uma modulação levemente previsível nesse ponto. Sua própria desconstrução se torna um princípio esquemático, especialmente a partir da primeira metade. As alternâncias se tornam banais, o que por um lado enfraquece a experiência dramática e por outro articula uma efemeridade. Converte tudo em imagens igualmente triviais, reiterando o tema anti-cinematográfico do trabalho.

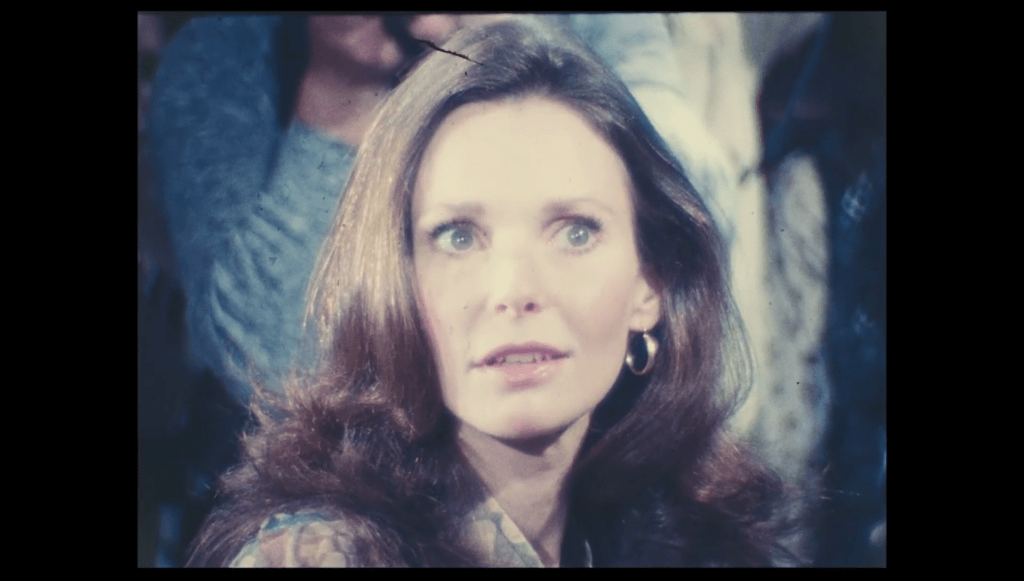

Quando Welles foca precisamente nos enigmas de seu protagonista, o vigor dramático é sempre mais pontual. A personagem da crítica de cinema talvez seja uma das melhores justamente por isso. Ela tensiona Hannaford ao mesmo tempo que articula uma presença performática diante das câmeras, conciliando muito bem a apreensão teatral com a realista. Insistindo sobre os métodos e as peculiaridades do diretor, colocando-o contra a parede.

Não deixa de ser curioso pensar que dessa mesma crise pós-clássica (a era de ouro de Hollywood havia ficado para trás) que, direta e indiretamente, O Outro Lado do Vento trata, a Nova Hollywood inventou o blockbuster – nos anos em que Welles filmava este filme (1974-76), Steven Spielberg lançava Tubarão (1975). Enquanto a indústria buscava novas formas de se comunicar, novas experiências que não deixavam de ser experiências, também, de excesso (o blockbuster possui claro elementos de uma variação de sensações e até de certa intertextualidade), Orson Welles não tentava solucionar coisa alguma. Pelo contrário, mergulhava com tudo o que tem direito em um experimento de desordem dos mais robustos, obscuros e cinematograficamente estimulantes.

.

UM ENCONTRO ENTRE DOIS TEMPOS

Nada mais oportuno para um filme que, ao seu modo, busca profanar o cinema, ser lançado diretamente em uma plataforma como a Netflix. Mesmo que seja impossível saber se Orson Welles aprovaria a montagem final e o formato de lançamento da obra – ou se a própria radicalidade da montagem e sua alta velocidade não tenha origem em vícios de uma edição contemporânea (coisa que vem sendo questionada por parte da crítica) – não deixa de ser absolutamente apropriado ao tema de O Outro Lado do Vento que, a forma por si só com que o filme se apresenta (diretamente nos nossos televisores e monitores) questione uma definição essencial de experiência cinematográfica.

Além de tudo, é inegável que a radicalidade do filme é implícita na maneira em que ele foi filmado, na modo em que, aí sim, o próprio Welles buscou desconstruir seu método na encenação. Basta lembrar que o mérito de grandes diretores da velha Hollywood que, muitas vezes, não tinham controle sobre o corte final de seus filmes, repousa na natureza fundamental e imutável da mise-en-scène.

Questionar até que ponto o filme é legitimamente de Welles parece tarefa desnecessária quando a obra busca celebrar, justamente, um encontro entre dois tempos. Algo que a voz off de Peter Bogdanovich falando em celulares no início assume sem grandes alardes. Outra vez, o projeto busca tensionar – e obviamente se dá algumas liberdades – estas incertezas e ambiguidades da natureza do cinema.

Levando em conta o histórico provocador de seu realizador – além de seu gosto pela variedade de formatos do audiovisual – é de se esperar que Orson Welles aprovaria com euforia esse polêmico lançamento tardio.