Clássico de Nelson Pereira expõe a violência a partir de abordagem esotérica extravagante

Nelson Pereira dos Santos, falecido em abril desde 2018, foi um dos maiores cineastas brasileiros. Filmes como Rio, 40 Graus (1955), Rio, Zona Norte (1957) e Vidas Secas (1963) são obras que dialogam com tendências modernas – em particular o neorrealismo Italiano – ao mesmo tempo em que lidam, diretamente, com uma identidade legitimamente brasileira.

Mais do que simplesmente celebrar a cultura do nosso país, os filmes do realizador tensionam os dramas de seus personagens com a realidade crua à sua volta. Precursor fundalmental do moderno, as ideias e os métodos de Santos foram mais do que essenciais para o surgimento do Cinema Novo, já que o cineasta, em vários sentidos, preparou o terreno para obras essenciais que surgiriam a partir da década de 60.

Talvez a principal diferença de Santos para outros diretores brasileiros modernos como Glauber Rocha e Rogério Sganzerla seja o seu apreço por uma narrativa linear e que, em muitos casos, repercute num gosto pelo gênero cinematográfico. Enquanto Glauber e Sganzerla desconstruíram mais diretamente a ideia de gênero e narrativa, Santos, mesmo que a partir de claras experimentações formais, conservava um ideal um pouco mais tradicional no sentido das resoluções e arcos dramáticos de seus trabalhos.

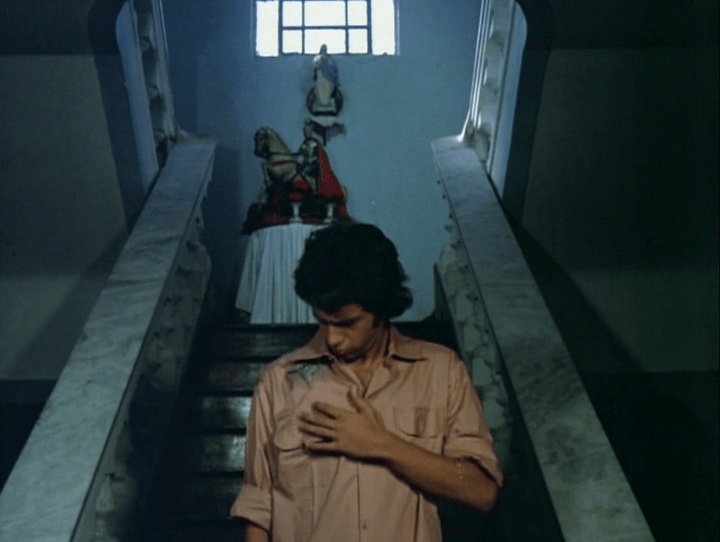

O Amuleto de Ogum (1974) é um dos seus filmes mais marcantes porque harmoniza a típica liberdade formal (a câmera na mão, a abordagem ríspida e documental com seu espaço) com as peculiaridades de um filme gângster. O filme narra a história de Gabriel (Ney Sant’anna), um jovem vindo do nordeste que chega na Baixada Fluminense para trabalhar para Severiano (Jofre Soares). No que o protagonista se transforma em capanga e assassino, descobre-se que ele tem o corpo fechado.

Além de uma contextualização crua que concilia a realidade violenta do ambiente com uma história de teor universal (Gabriel se envolve com a mulher de seu chefe e cria-se uma espécie de guerra de facções), o filme integra um elemento místico que o torna ainda mais incomum. Como não existe jeito de derrotar o personagem por meios físicos, o chefão Severiano parte para o terreno do sobrenatural.

A umbanda é retratada no filme com o mesmo realismo de todos os outros elementos. Não existe um julgamento moral, mas uma apropriação gráfica que se desenvolve junto com a história. A forma direta com que Santos aborda as cenas torna os momentos místicos ocasiões memoráveis. A sequência em que o personagem de Jofre Soares está incorporado é registrada com extravagância. Uma câmera na mão que acompanha a instabilidade do transe e uma lente grande-angular que, sugestivamente, distorce o espaço.

O filme inteiro possui uma lógica inflamada que não faz qualquer rodeio. Em uma das cenas mais marcantes, os capangas de Severiano torturam crianças que estavam trabalhando para Gabriel. Existe uma constante brutalidade que dialoga tanto com o período histórico da obra (a ditadura militar) como com uma desumanização que é implícita ao gênero policial. O protagonista se torna uma máquina de matar.

O transe místico é também um transe pelo sangue. Apesar do aspecto cru de toda a abordagem, as matanças possuem um quê ritualístico. Mata-se sem muitas cerimônias, mas existe uma excentricidade particular nas cenas. Algo que fica entre o jocoso (como nos primeiros trabalhos de Gabriel como assassino) e um maneirismo formal assumido: a sequência final – o embate entre o anti-herói e o vilão – assume uma variedade de alterações imagéticas (desfoque na imagem, aparições de Severiano como um fantasma onipresente) que proclama um delírio completo entre o esotérico e a violência franca.

Enquanto Boca de Ouro (1963) – a adaptação de Santo da peça de Nelson Rodrigues – é um filme de crime, na medida do possível, mais clássico, até noir em certo sentido, O Amuleto de Ogum (1974) é uma obra muito independente em suas construções estéticas. Santos media as heranças do filme de gângster (a violência gráfica e realista remete a certas obras do cinema pre-code norteamericano da década de 30) dentro de uma iconografia brasileira absolutamente franca. O que resulta numa obra única que, a todo momento, conjuga o alucinado com a brutalidade, o imaginário religioso com a impiedosa realidade.