Qual é o limite entre interpretar um filme e aceitar seu mistério?

Recentemente postei um vídeo no Youtube em que reflito sobre os limites da interpretação de um filme. Alguns espectadores, em busca por uma explicação sobre determinada obra, acabam esquecendo que, muitas vezes, o mistério faz parte da experiência cinematográfica.

Mas o que seria essa experiência cinematográfica?

.

POR UMA RELAÇÃO IMEDIATA COM A OBRA

Em poucas palavras: nossa relação imediata com um filme. Uma relação que vai além do intelecto e assimila a obra a partir de uma dimensão sensorial, de um encanto direto e sem mediações.

É claro que a apreensão ideal muitas vezes se encontra em um equilíbrio entre a percepção emocional e intelectual, mas o espectador contemporâneo parece cada vez mais obcecado em não apenas analisar um filme, mas traduzi-lo, domesticá-lo, fechá-lo dentro de uma categoria e com isso limitar qualquer outra possibilidade de intuição.

Em seu ensaio Contra a Interpretação, Susan Sontag critica um projeto de interpretação que é diretamente ligado a nossa relação com a cultura a nossa volta. Presos na constante dialética entre forma e conteúdo, buscamos, a todo custo, um conteúdo obrigatoriamente significativo, enquanto que aceitamos a forma apenas como parte acessória da obra.

Ou seja: pressupomos que a obra de arte se identifica muito mais pelo seu conteúdo, pelo que ela significa, e não tanto pela experiência que propõe, pela dimensão encantatória que apresenta.

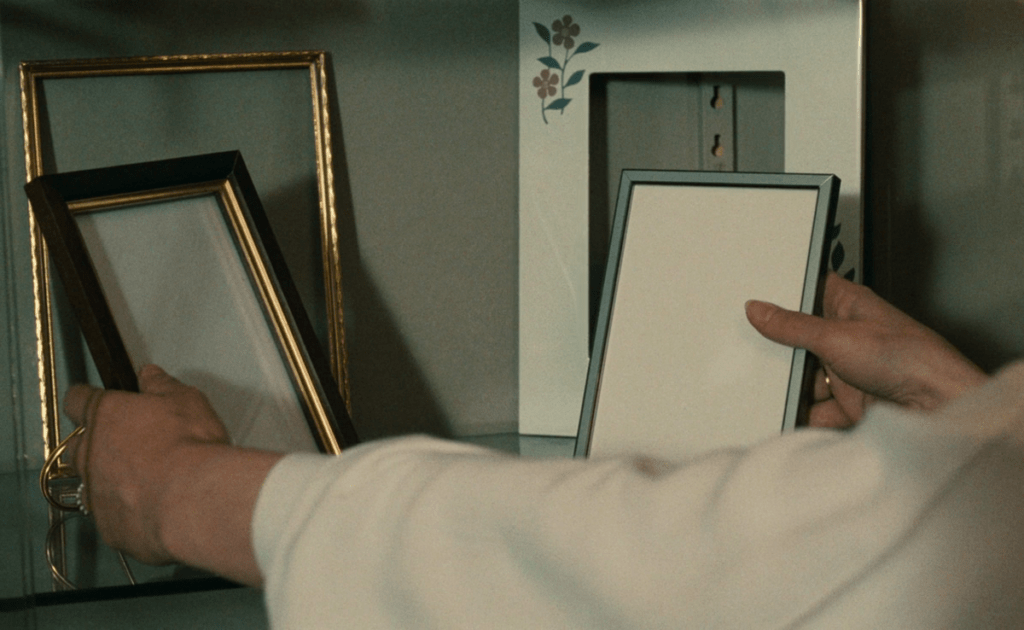

Quando Duas Mulheres Pecam (1966) – Ingmar Bergman

Quando Duas Mulheres Pecam (1966) – Ingmar Bergman

Em nosso desprezo pela aparência e por uma relação imediata e transparente, viciamos nossa sensibilidade em leituras interpretativas limitadoras. Quando, em muitos casos, a próprio incompreensão – o enigma como força do que é envolvente – é um elemento fundamental na percepção de uma obra.

Os símbolos, quando dispostos em um filme, não necessariamente solicitam uma elucidação direta. Afinal, símbolos existem para serem símbolos, elementos enigmáticos que estimulam uma projeção intuitiva ao mesmo tempo que resguardam um significado coletivo transformador. Seus significados podem, tranquilamente, ser definidos e redefinidos a partir da relação de cada um com o que está a sua frente.

.

UM CINEMA DE TRANSPARÊNCIA

O Dinheiro (1983) – Robert Bresson

Ainda em seu ensaio, Susan Sontag cita alguns diretores – Robert Bresson, Howard Hawks, Yasujiro Ozu – como exemplos de um cinema de luminosidade. Um cinema de transparência e de relações diretas com seus objetos. Um cinema de coisas que são o que são.

Ao listar estes e alguns outros cineastas e filmes, a escritora assimila o cinema moderno como uma espécie de vitória anti-simbólica. Mesmo ao falar de Ingmar Bergman, um autor bastante afeito a psicologismos metafóricos, ela reconhece na sofisticação das imagens do sueco a possível subversão de um significado pretendido.

Sontag não parece buscar a verdade de um filme, mas simplesmente trabalhos de um discurso tão direto que a obra é exatamente o que é. Filmes onde a aparência não funciona como alegoria ou projeção, mas se evidencia pelos próprios meios e concebe, através dessa relação objetiva, possibilidades de um encanto direto e único.

O exemplo máximo dessa recusa por qualquer apelo ou mediação talvez seja o cinema de Robert Bresson. O diretor francês não procura apenas o que é anti-simbólico, mas faz dessa busca pelo essencial um método conceitual. Da despersonalização dos atores a uniformidade plástica em relação ao espaço e a matéria filmada, existe um processo que nivela tudo. Uma luminosidade que reduz todos os elementos do filme a um mesmo patamar daquilo que é transparente, de um modelo vivo do mundo.

Os filmes de Bresson soam artificiais não porque são habituados a um artifício, mas justamente pelo contrário, porque rejeitam toda e qualquer tradução, recusam um conciliador entre a matéria e o espectador, revelando uma impressão crua e imediata na apreensão da obra.

Hatari! (1962) – Howard Hawks

Já sobre Howard Hawks, a célebre frase de Jacques Rivette parece mais do que oportuna nesse caso: “A evidência é a marca do gênio de Howard Hawks.”

O cinema de Hawks é um cinema de experiências presentes, de personagens que respondem muito diretamente a estímulos. Um cinema de instintos, propriamente. A expressividade franca dos atores, especialmente nos westerns, é o sinal dessa transparência.

Mesmo as relações dramáticas do filmes de Hawks acontecem sem muitos rodeios. Hatari! (1962) é um filme que constantemente assume o seu prazer em simplesmente ser um filme. Apesar do conflito romântico (outra vez, absolutamente claro), o longa opera numa lógica de curtição, de prazer pela cena, de exaltação e encanto pelo que é apresentado. O cineasta faz do argumento o seu mote celebração.

.

O SENTIDO É A EXPERIÊNCIA

Tramas do Entardecer (1943) – Maya Deren

E se pensarmos em um lado oposto? Em obras que não são transparentes mas, inversamente, recheadas de símbolos e enigmas?

Os filmes de David Lynch parecem, a todo momento, nos convidar para serem decifrados. Mãe! (2017), de Darren Aronofsky, é conduzido a partir do que, segundo o próprio diretor, seriam parábolas bíblicas. Tramas do Entardecer (1943), de Maya Deren, possui um um jogo icônico de forte caráter psicanalítico.

Ao se deparar com estes e outros filmes experimentais, muitos espectadores se preocupam em entender a obra. O que, em um primeiro momento, parece nada mais do que natural, já que os próprios filmes parecem propor esse enigma.

Entretanto, o que estes trabalhos também propõem é uma experiência de fascínio. Não que exista algum problema em tentar decifrar Cidade dos Sonhos (2001), o próprio Lynch já forneceu algumas dicas sobre o assunto. Mas talvez estes filmes não estejam buscando uma verdade, mas simplesmente uma jornada.

Uma jornada não exatamente em busca de uma interpretação ou de um significado final, mas de uma variedade de ideias e pensamentos. A questão não é dicotomizar uma análise emocional contra uma análise intelectual, mas, através de uma entrega sensorial ao trabalho, de um encanto direto e sem definições pré-estabelecidas, buscar novas possibilidades (inclusive intelectuais) que vão além de uma análise fechada.

Mãe! (2017) – Darren Aronofsky

Dizer que só existe uma maneira de compreender Mãe! – uma única maneira certa – é um pensamento superficial. Nem o próprio diretor tem controle sobre a análise final de sua obra.

Aronofsky pode explicar seu filme o tanto quanto desejar, entregar suas metáforas e o que mais quiser. Porém um filme, quando é lançado, faz parte de uma dimensão histórica incontrolável. Será significado e ressignificado de diferentes formas e em diferentes contextos. Isso é essencial na assimilação coletiva da obra.

Cidade dos Sonhos (2001) – David Lynch

Portanto, qual o limite entre interpretar um filme e aceitar o seu mistério? Qual a sua verdade?

O sentido de um filme é a sua experiência proposta. Sua verdade é a sua jornada. O trabalho do crítico não é nem se entregar completamente a um desfrute emocional e muito menos buscar uma interpretação puramente intelectual. Mas aceitar o enigma pelo que ele é, sem mediações pré-estabelecidas. Um elemento que segue princípios próprios definidos por uma cosmologia da obra.

Nosso trabalho é, acima de tudo, analisar essa cosmologia. Buscar entender não um significado limitador da obra, mas mediar seus princípios, sua lógica interna, desconstruir seus fundamentos em busca tanto de uma unidade – um caráter própria que a defina – como de uma variedade de ideias que o trabalho pode propor.

.

Assista ao vídeo “Um filme deve ser explicado?“: