Mesmo em uma produção independente, Shyamalan preserva os elementos autênticos do seu cinema.

Se para muitos A Visita (2015) pode representar uma espécie de retorno de Shyamalan a uma boa forma supostamente perdida, acredito que o filme nada mais é do que a graciosa continuação de uma pesquisa temática e formal já presente em praticamente todos os seus trabalhos, incluindo os menos celebrados.

Até porque afirmar que essa seria “a volta de M. Night Shyamalan” é atestar que de fato houve uma fase inócua em sua carreira, o que o diretor, mesmo em seus trabalhos comissionados, definitivamente prova o contrário. Depois da Terra (2013) e O Último Mestre do Ar (2010) podem não estar entre os grandes títulos do cineasta, mas é inegável que são filmes que carregam muito das particularidades de Shyamalan, muito da sua preocupação em construir uma narrativa comovente que recusa gimmicks em voga e preza por uma dinâmica dramática baseada em elementos pontuais que sabem se valer de si próprios e recusam qualquer tipo de muleta conformista.

Mesmo os frequentemente desprezados Fim dos Tempos (2008) e A Dama na Água (2006), filmes de alguma forma responsáveis tanto pela má fama do diretor como pelo seu descrédito com os estúdios, definitivamente estão entre os seus trabalhos mais fortes e subversivos, tanto por uma relação inventiva de deslocamento de gêneros, como pela revitalização de uma abordagem fantasiosa da qual o cinema de blockbuster inevitavelmente foi se afastando.

Talvez toda essa desconfiança sobre o que se espera de um novo filme de Shyamalan diga muito mais sobre um cinismo do público, condicionado cada vez mais a uma obsessão funcional espetacularizante cheia de piscadelas autoconscientes – não é por acaso que Jurassic World (2015) foi o filme que mais lucrou em 2015 – do que sobre as reais motivações do diretor.

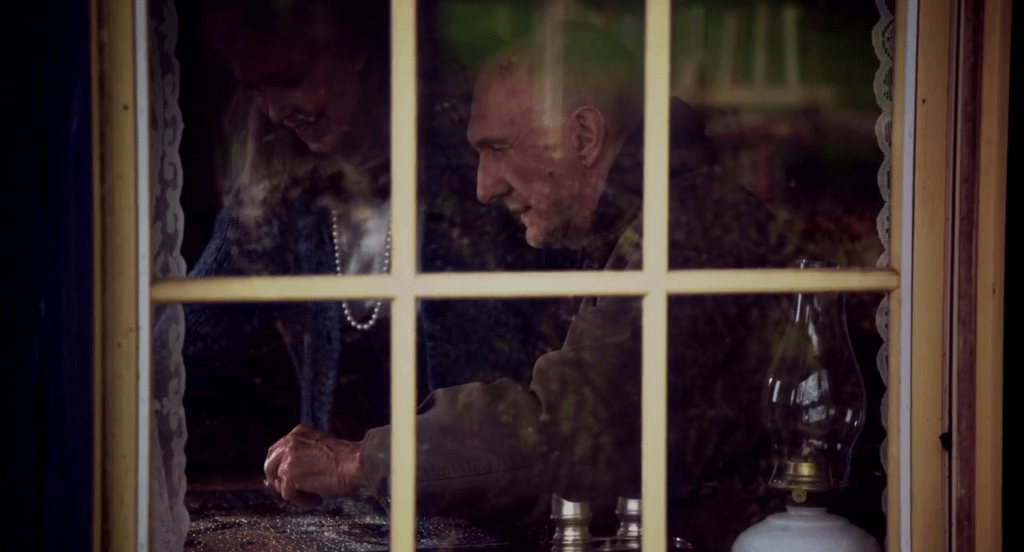

Foi justamente essa desconfiança e falta de crédito na praça hollywoodiana que levaram Shyamalan a produzir A Visita a partir de um esquema de produção absolutamente oposto a suas obras recentes, sem o envolvimento inicial de um estúdio e tirando dinheiro do próprio bolso. Mas nem por isso o diretor se viu obrigado a fazer concessões. Pelo contrário, o filme que se foca justamente nos elementos mais caros ao autor, aqui representados de uma forma ainda mais bruta e crua, invariavelmente carregados de uma liberdade criativa ainda mais inspiradora.

Nisso o papel do produtor tardio Jason Blum foi dos mais indispensáveis: o cabeça da Blumhouse viu no filme de Shyamalan não só uma possibilidade de retorno financeiro baseado em um nicho já explorado pela produtora, mas um produto inventivo que dialoga diretamente com os métodos da Blumhouse, ainda mais dentro desse esquema indie-industrial que é a sua marca, onde são produzidos filmes baratos em termos de mercado (coisa de 5 milhões de dólares) e distribuídos em larga escala através de um acordo com a Universal. Fica fácil deduzir que, sem esse acordo de produção com Blum, o filme de Shyamalan correria sérios riscos de ficar preso a lançamentos ultra limitados.

Talvez até devido a essas limitações orçamentárias, Shyamalan tenha se visto obrigado a construir uma espécie de mimese em baixo orçamento do seu próprio cinema. E o que vemos em A Visita é, essencialmente, o que vemos em praticamente todos os seus filmes: iconografias de gênero em prol de uma superação pessoal via uma chave essencialmente dramática.

A mediação mística e sobrenatural podem até entrar de uma forma um pouco mais realista, assumindo a perspectiva da desordem psiquiátrica como uma ameaça demonizadora muito mais concreta e agressiva, mas toda a lógica de uma trajetória de superação elucidativa dos personagens, tão cara ao diretor, permanece absolutamente intacta.

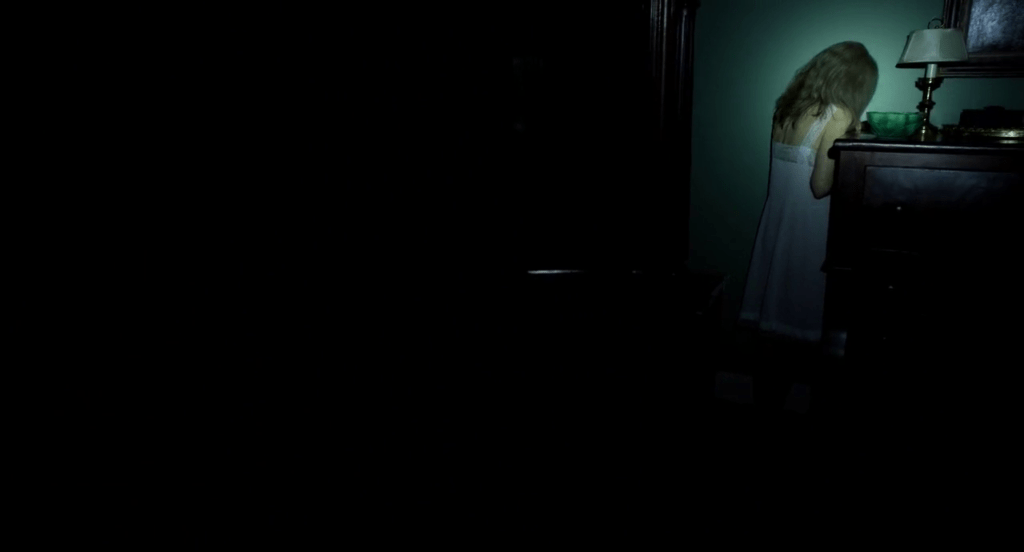

Os irmãos Becca (Olivia DeJonge) e Tyler (Ed Oxenbould), cada um ao seu modo, surgem como personagens traumatizados. Uma ausência paterna que se reflete em patologias muito específicas: o toc com germes dele, a aversão a espelhos dela. Com o convívio e as ameaças dos avós, os protagonistas se veem obrigados a enfrentar tais patologias, consequentemente a encarar o trauma de frente, sendo a sequência final na casa o ápice desse confronto tanto em uma dimensão simbólica, como em uma dimensão violentamente física: a fralda cagada na cara, o espelho quebrado no rosto.

Enfrentamentos frontais e exposições vulneráveis inspirados por um simples senso de sobrevivência. Como é de praxe do diretor, o suspense e o sobrenatural entram quase como rituais de cura, mediando uma passagem mística que, novamente, reitera uma dimensão esperançosa, positiva, quase catártica, como bem mostra a sequência em que Tyler, como que possuído, ataca o avô.

É como se fosse necessária uma ameaça concreta, um fator externo incompreensivo, misterioso, para que possamos nos conhecer, nos curar, voltar a ser aqueles que de alguma forma sempre fomos – sejam crianças saudáveis após uma temporada com idosos psicóticos, seja um padre após um ataque alienígena, seja um professor de ciências enfrentando o possível apocalipse através de uma praga invisível.

E do que mais trata o cinema de Shyamlan se não desse misticismo restaurador? Desses personagens que são obrigados a enfrentar o desconhecido por meio de um claro processo de autoconhecimento? É um cinema que acredita, acima de tudo, na dimensão fantástica como uma possibilidade de elucidação humana. E nisso, além dos conflitos inevitáveis, o poder sugestivo da história oral entra como um elemento imprescindível.

Os relatos dos idosos em A Visita (o lago com seres de Synmorfitelia da avó; a criatura branca de olhos amarelos do avô) são como testemunhos que reiteram um subtexto místico ameaçador através do poder da narrativa oral, o que remete, invariavelmente, à natureza fantástica de A Dama na Água (2006).

Se no filme de 2006 era um conto de ninar que continha um mundo, um filme que precisava se fechar dentro de um condomínio para inaugurar suas mil alegorias, aqui, como bem diria Manoel de Oliveira em seu próprio Visita ou Memórias e Confissões (1982), a casa é o mundo. Esse lugar onde patologias vêm e vão, em que cômodos guardam tanto as memórias de alguém próximo (a presença implícita da mãe), como imagens aterradoras após as nove e meia da noite, em um misto de pesadelo gore e conto fabular.

Mesmo partindo dessa abordagem realista, o filme se dinamiza através desses elementos quase folclóricos: a própria figura dos idosos em uma casa distante, suas histórias bizarras, o forno que remete a história de João e Maria. Novamente, como em A Dama na Água, existe essa infantilização de alguns elementos justamente para revelar uma essência primária e poderosa das coisas que remete a um retorno essencial ao drama, a uma mitologia narrativa que necessita do místico para completar sua jornada.

Se o tom fabular de A Visita leva diretamente a A Dama na Água, todo o formalismo dinâmico dos outros filmes de Shyamalan se faz igualmente presente. Mesmo limitado ao dispositivo do found footage, a combinação de tons e abordagens diversas, tão característica do diretor, se faz presente, aqui, de uma forma ainda mais declarada.

Seja pela autoconsciência de sua construção fílmica espontânea com os discursos problematizadores sobre mise en scène de Becca – uma autoconsciência cinematográfica irônica e muito espirituosa que passa longe da piscadela espertinha do blockbuster de praxe – seja pelo simples fato de que Shyamalan basicamente decupa muito bem o filme, usando uma noção espacial entre dispositivo e cena para construir sequências e planos altamente expressivos.

Desde a mãe filmada pela janela do trem, em um riso que se transforma em choro, até ir desaparecendo da lente dos filhos em sua despedida, à sequência em que Becca é encurrulada pelo irmão em uma entrevista, com um zoom muito significativo e uma construção tensional reveladora. Sem falar em toda uma noção subjetiva da câmera que constantemente se converte em um plano de cobertura com absoluto cuidado pelo enquadramento. Ou seja, o filme parte de uma desconstrução auto-referencial do found footage através de um formalismo sempre possibilitador.

A própria maleabilidade do dispositivo é muito bem apropriada à dinâmica das cenas. Tanto em abordagens espaciais que se integram ao dinamismo do suspense (a avó perseguindo as crianças embaixo da casa em uma sequência grandrieuxiana; a câmera que é usada para quebrar o trinco da porta na fuga de Becca), como em suas possibilidades narrativas, vista a constante mudança de eixo entre os dois dispositivos e a construção de uma base cênica muito ampla.

Tudo isso se deve muito, também, à fotografia de Maryse Alberti, que tem no currículo uma gama de filmes que vão de documentários a ficções independentes e é uma profissional mais do que acostumada a esse trânsito entre registros, o que definitivamente foi essencial na construção da atmosfera do filme.

Até a noção de gênero é colocada constantemente à prova em um misto de comédia e suspense que nunca se obstruem, mas estão constantemente se fortalecendo em uma mesma perspectiva dramática muito forte. E só mesmo um diretor desse calibre para lidar com esse constante trânsito de tons e ainda assim manter uma unidade altamente comovente. Talvez a própria revitalização do gênero venha justamente dessa atitude em não se limitar ao found footage como um simples subgênero do terror, mas usar de toda a sua possibilidade narrativa para mesclar gêneros em uma variação dramática inventiva.

Disso nasce, inclusive, uma dimensão performática muito forte em relação ao trabalho com os atores, sendo a atuação de Deanna Dunagan (a “avó”) emblemático nesse sentido. Dunagan encarna esse elemento malévolo e animalesco da idosa em uma abordagem extremamente física, remetendo diretamente a mil imaginários de terror, sempre implícitos nesses ataques da vovó. Mesmo o uso do found footage nesses momentos reforça essa abordagem que não está interessada em soar apenas realista, mas em revitalizar uma dimensão fantástica do terror. Ou, se parte de um realismo, constrói um suspense interessado nessas variações figurativas e performáticas – sem falar em toda a desinibição e intensidade dos irmãos, que podem não ter a mesma força performática de Dunagan (ainda que Ed Oxenbould, o ator que interpreta Tyler, tenha momentos absolutamente graciosos), mas não deixam de confirmar o talento nato de Shyamalan para dirigir jovens atores.

Mais do que o simples retorno de um grande artista – simplesmente a constatação de uma jornada criativa em pleno movimento – A Visita confirma todos os já muito bem estabelecidos elementos que fazem de Shyamalan um diretor que, corajosamente e constantemente, coloca em xeque tanto as concepções históricas de gênero, como revitaliza um arsenal formal da abordagem dramática.

Feliz é o espectador que tem a chance única de ser brindado com o trabalho de um artista que a cada novo filme não apenas resgata a perspectiva universal do ato de contar, mas, sempre, tem igualmente uma inabalável fé no poder renovador do cinema.

Publicado originalmente na Revista Cinética em janeiro de 2016.

Assista ao vídeo ensaio sobre A VISITA (2015):