Todd Haynes renova o drama romântico ao reverenciar o clássico.

Carol (2015) é, acima de tudo, uma obra de reverência. Um filme que poderia soar como um simples exercício de mediação – a atualização de Longe do Paraíso (2002) via a referência direta de Desencanto (1945) – mas que se transforma em um ritual de renovação. Um ritual de gestos, sons e imagens que invoca uma força encantatória implícita em toda uma tradição cinematográfica. Tal como um místico da forma, Haynes, aqui, não só reverencia seus ancestrais mais poderosos, mas de fato renova uma alquimia do aparato nessa apropriação.

Mesmo partindo desse mote do culto, da reverência como uma força motriz do drama e da mise-en-scène, os elementos mais básicos de Carol não deixam de ser assumidamente contemporâneos. Seja a fotografia de Ed Lachman, que abusa da distância focal, seja a trilha sonora evocativa de Carter Burwell, sempre complexa em suas camadas instrumentais, seja nas incríveis fusões da montagem de Affonso Gonçalves, beirando o abstrato em diversos momentos.

O filme pode até partir dessa sentença inicial de Desencanto (1945), especialmente dessa mitologia de gestos e toques que o filme de David Lean venera (a sugestão implícita no mais mínimo contato), mas desde seus primeiros minutos fica muito claro que Carol está interessado em construir uma nova dimensão de texturas visuais e sonoras: o nascimento de um sentimento que gera uma dissonância sempre evidente ao aparato.

É como se a impalpabilidade dessa paixão entre as duas protagonistas refletisse no espaço entre aqueles corpos. E, nisso, toda a variação focal da fotografia, os closes instáveis, as texturas manchadas e a luz estourada, surgem como um processo de desfiguração desse espaço em prol dessa afeição. Como se, submisso a esse encontro, todo o resto fosse aos poucos se desfazendo. A luz de um túnel, as mãos que dirigem um automóvel, o reflexo em um retrovisor.

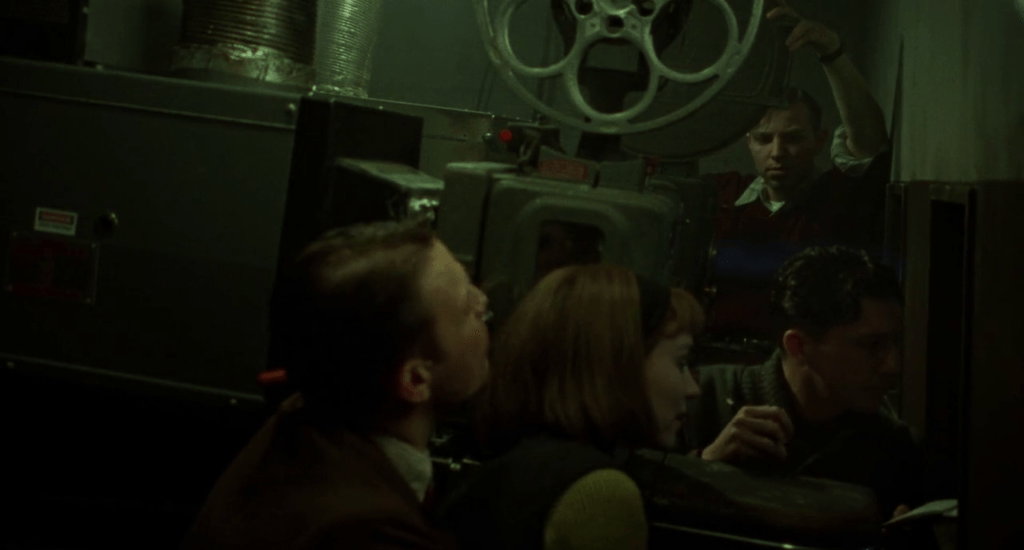

Nesse sentido, o filme não deixa de colocar à prova a teoria do personagem que assiste ao mesmo filme de Billy Wilder diversas vezes, mapeando a relação ambígua entre o que os personagens de Crepúsculo dos Deuses (1950) falam e como eles realmente se sentem. Nesse jogo de aproximação entre percepção sentimental e percepção cognitiva de Carol, o poder da ideia não é simples sugestão, mas ele de fato transborda na tela.

Aquilo que se sente não é apenas implícito, mas fica evidente na textura cromática e sonora da obra. O próprio uso de fusões no filme evidencia essa desfiguração do espaço, esse encontro que inaugura uma nova dimensão que precisa ser evidenciada cinematograficamente.

Ou seja, o que em Desencanto era implícito em uma decupagem polida, ainda que se arriscando em algumas trucagens, em Carol rebenta diante dos olhos, reluz em seus objetos e em seu espaço de cena sem muitas concessões.

Talvez o grande desafio de Haynes tenha sido manter essa abertura estilizada, essa vocação assumidamente maneirista e, ainda assim, preservar uma elegância que é da natureza da proposta. A atuação de Cate Blanchett e Rooney Mara foi mais do que indispensável nesse trajeto, já que as duas atrizes intuem muito bem esse jogo de forças entre um sentimento épico e um contato aparente. Uma dinâmica que se faz perceber através do mais prudente dos gestos, da mais cautelosa das expressões. Ao mesmo tempo que se preserva um charme implícito, um encanto constante, manifesta-se um magnetismo, uma dimensão mística entre corpo, matéria e luz. Existe, portanto, uma coreografia entre ato e intenção, ação e sugestão, que só reitera essa ambiguidade entre a efemeridade do encontro e seu consequente efeito imponente.

Carol é, no fim das contas, um belo exemplo de quando a autoconsciência cinematográfica não está ali apenas para se exibir ou desfilar suas proezas acadêmicas, mas funciona a serviço de um franco projeto de atualização. Até porque mesmo assumindo esse formalismo maneirista, o filme nunca se fecha nessa abordagem.

A última cena talvez seja a prova final dessa renovação tanto no sentido de trair a tragédia iminente de Desencanto (se lá o encontro era uma utopia, um ideal inalcançável, aqui ele é a possibilidade concreta de uma realização) como de renegar um formalismo reverenciado até ali.

Quando Therese começa a procurar por Carol no restaurante, e o registro formal se transforma nesse mundo flutuante da câmera na mão, deambulando sobre aqueles corpos e sobre aquele espaço, é como se Haynes se abrisse não só para um outro cinema, livre de um possível formalismo acadêmico, mas para uma outra perspectiva de mundo onde não só existe a possibilidade de uma liberdade da forma, mas de um amor incondicional entre duas mulheres.

Publicado originalmente na Revista Multiplot! em março de 2016.

Assista ao vídeo ensaio sobre CAROL (2015):