Lisandro Alonso dialoga com tradições cinematográficas distintas.

A filmografia de Lisandro Alonso vem, aos poucos, abolindo um esvaziamento dramático e conciliando elementos claramente narrativos. Ainda que muito pontuais, podemos dizer que o seu cinema está lidando diretamente com uma tradição cinematográfica bastante elementar, em algum sentido até clássica.

O homem que um dia, em uma entrevista, já ironizou a existência de John Ford, tem nesse seu Jauja (2014) uma construção alegórica sobre colonialismo que parte de uma franca tradição do western e, consequentemente, da própria historicidade da linguagem cinematográfica.

Não que isso seja exatamente novo. Não é de hoje que muitos diretores tentam reimaginar ou traduzir gêneros fundadores do cinema em novas abordagens, modernizar o antigo ou repaginar o primordial, caindo muitas vezes em um movimento de domesticação. Mas longe disso, é notável como Alonso consegue conservar uma unidade primária do gênero, partir dele para criar uma dimensão absolutamente ressignificadora, cheia de indícios contemporâneos ao mesmo tempo que reverenciando um passado muito possibilitador.

Desde Los Muertos (2004), seu segundo filme, Alonso já começava a complexar seu cinema para além do dispositivo inaugural de La libertad (2001): o naturalismo soberano que, em alguns momentos de uma quebra formalista, transcendia em seu próprio universo. Nesse sentido, é como se cada filme começasse onde o último terminou. Se em La libertad tínhamos apenas a relação do indivíduo com o espaço em uma recusa por qualquer linha dramática ou identidade formativa (ainda que isso se fizesse presente em cena por um simples telefonema de Misael), em Los Muertos já existe o princípio de algumas relações e toda uma sugestão de passado (sendo o plano final uma das chaves mais emblemática desse pensamento). Já Liverpool (2008) chega a abandonar o seu personagem e, consequentemente, o próprio método de centralização que o cinema de Alonso seguia até ali, para assumir uma investida narrativa inédita até então.

Finalmente, em Jauja, além dessa mesma bifurcação de Liverpool, desse abandono do sujeito centralizado e da abertura para um epílogo final que subverte o artifício da trajetória solitária, o filme se assume como uma espécie de relicário cinematográfico. O longa está disposto a dialogar com bases iconográficas que vão do clássico – a premissa fordiana que remete diretamente a Rastros de Ódio (1956) – passam pelo moderno (a mediação naturalista, a dimensão onírica proto-espiritual tarkovskiana) e chegam no contemporâneo (o epílogo abstrato e de um simbolismo lynchiano).

Jauja é o atestado mais direto dessa trajetória gradual justamente pelo seu tom assumidamente alegórico. Mesmo que exista, aqui, a mesma mediação naturalista dos outros filmes, toda a lógica formal do trabalho tem uma inclinação muito mais controladora. E se de alguma forma os personagens nos outros longas de Alonso eram reduzidos a essa mediação, ou reduzidos a esse dispositivo de abordagem, o personagem de Viggo Mortensen é literalmente condenado a esse mundo fantasioso, a um pesadelo com regras e dimensões temporais próprias.

“O Deserto devora todos”, é uma frase repetida mais de uma vez no filme. A evidência de que não adianta resistir aos golpes e armadilha desse universo, o personagem está fadado a essa eterna jornada. O que também não deixa de remeter a lógica da zona, de Stalker (1979), um lugar que trai o personagem com seus próprios desejos, já que é justamente da obstinação de Gunnar pela filha, dessa busca obsessiva e desse desejo muito natural, que brotam os elementos irreais do filme.

Desse mundo fantasioso, dessa realidade cinematográfica imaginativa, nasce uma chave esquemática que vai desde a trama do filme, em moldes de pesadelo labiríntico de itinerário ad infinitum, à própria relação da câmera com com aquele ambiente.

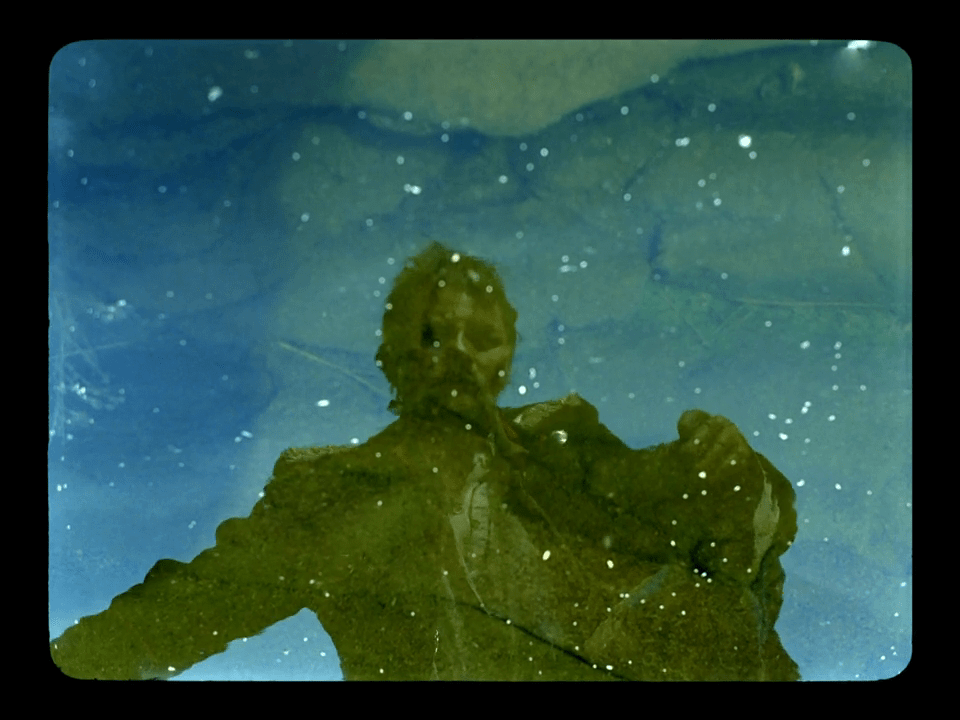

Existe em Jauja uma vocação pictórica impressionista que assume aquele ambiente como um espaço místico de visual sempre idílico. Além, é claro, de toda uma estilização assumida na dinâmica dos enquadramentos e na lógica da janela 4:3 em forma de diapositivo, o que se assemelha a um slideshow. Janela essa que subverte a própria abordagem clássica do western. Um gênero conhecido por suas paisagens e seus horizontes – basta lembrar do cinemascope de tirar o fôlego de Anthony Mann, seus panoramas por toda uma vastidão desértica a se perder de vista – é aqui reduzido a um enquadramento limitado, a uma dinâmica de extracampo onde muita coisa não passa de mera sugestão. Uma imensidão sempre inalcançável ou recortada, reduzida a uma dimensão onírica onde nunca se vê muito além.

Toda essa estetização e esse jogo deliberadamente esquemático não deixam de consolidar uma espécie de artificialidade muito possibilitadora. Mesmo a Patagônia aqui é tão brilhosa, tão aparente nessa distância focal sempre muito ampla, que é quase como se estivéssemos dentro de um estúdio onde tudo é controlado: a luz, a cor, a disposição de cada arbusto. Até o fato da paisagem, ao longo do filme, ir aos poucos se modificando tão explicitamente já evidencia essa vocação cênica quase laboratorial. Sendo, possivelmente, aquele diálogo final do personagem de Viggo Mortensen com a mulher idosa da caverna (que em alguma dimensão temporal é também sua filha), o ápice dessa vocação artificial-fantasiosa com sua luz ultra pontual, seu fundo preto infinito, sua direção de arte em uma disposição teatral.

No epílogo, quando somos jogados para o que parece ser um tempo presente, ainda assim é um tempo anacrônico, uma espécie de mansão castelo perdida em alguma época, cheia de elementos que ressignificam tudo o que assistimos até ali. Ressignificam, inclusive, todo o gênero de imagens que fomos apresentados e sua própria confiabilidade enquanto narrativa. O que gera mil teorias de que o filme seria um sonho da garota, ou um sonho do cachorro (sendo o próprio Viggo Mortensen o cachorro nesse pesadelo em busca da dona). Mas é claro que nenhuma dessas teorias é exatamente vital para o filme, tamanha a unidade dramática do trabalho de Alonso. Um jogo de iconografias mil e espelhamentos geracionais que, definitivamente, se vale por si só.

Publicado originalmente na Revista Multiplot! em abril de 2015.